标题: 先秦时代的兵力多的让人恐怖 [打印本页]

作者:

naniwa 时间: 2010-12-3 08:56 标题: 先秦时代的兵力多的让人恐怖

先秦时代的兵力,特别是史记里记载的先秦兵力,动不动就是什么坑杀四十万,起兵六十万多的让人蛋疼

这么多的兵力要多少后勤保障呢?

汉武帝派卫青霍去病率十万骑兵出击匈奴,负责后勤保障的是十四万匹(一说四万匹)辎重马,步兵转重者数十万。

按这比例,六十万秦军要有几百万的后勤人员跟随了,牛皮是不是吹大了点呢

坑杀四十万更是好笑,日本人在南京,机枪大炮的杀了六个星期,杀了三十万人,多半是老弱妇孺,在那个冷兵器时代能杀掉四十万人,无论从哪个角度分析都不可能。

作者:

三种不同的红色 时间: 2010-12-3 09:15

因为这所谓四十万或六十万,本身就是包含保障人员在内的。

作者:

密林繁星 时间: 2010-12-3 09:41

汉卫青霍去病十万击匈奴,都是骑兵,秦国当时倾国都没10万骑兵。同样情况下,骑兵比步兵消耗的要多的多,一匹马吃的草料,是人口粮的N倍。

作者:

tiger1970 时间: 2010-12-3 10:09

坑杀40万也许很容易。

按照每个人占地3平米算,40万是12万平米,相当于长400米宽300米的一个场地。足球场面积7140平米,也就是分开的话,17个足球场。在晋西南的山谷里,找17个一个足球场大小的谷地或者更大一点的谷地,应该不困难。火烧石头砸加上弓弩刀戟伺候,估计问题不大。

作者:

naniwa 时间: 2010-12-3 10:47

原帖由 tiger1970 于 2010-12-3 10:09 发表

坑杀40万也许很容易。

按照每个人占地3平米算,40万是12万平米,相当于长400米宽300米的一个场地。足球场面积7140平米,也就是分开的话,17个足球场。在晋西南的山谷里,找17个一个足球场大小的谷地或者更大一点的谷地,应该不困难。火烧石头砸加上弓弩刀戟伺候,估计问题不大。

第一个问题是,赵国根本不可能有四十万的军人

第二个问题是,长平附近根本没有容得下四十万人的谷地

第三个问题是,四十万人不是木头人,也不是猪

第四个问题是,所谓的石头和弓弩没有迅速杀掉数十万人的威力

第五个问题是,秦军没有具备押解四十万战俘的兵力

第六个问题是,没有考古支持

第七个问题,看来日本人太仁慈了,拿机枪大炮杀六个星期,居然比不上秦军拿弓箭干几天的工作效率,结论:机枪不如弓箭厉害

[ 本帖最后由 naniwa 于 2010-12-3 10:52 编辑 ]

作者:

naniwa 时间: 2010-12-3 10:48

原帖由 三种不同的红色 于 2010-12-3 09:15 发表

因为这所谓四十万或六十万,本身就是包含保障人员在内的。

如果把后勤民夫都算进去,那就说不清楚了,按一兵三夫的比例,六十万秦军,军人也就十多万而已

如果是这样,长平的四十万赵军,只有十万军人,三十万民夫,倘如此,则根本不可能有四十万人被坑杀

作者:

XM8 时间: 2010-12-3 10:52

漠北大战那是完全脱离传统农耕区域的作战,补给线超长。而战国时期的补给线则短的多,而且以战养战的条件也好的多。以隋炀帝征高句丽为例,作战人员和后勤人员的比例是1:2,那么秦国最后攻打楚国的60万人,大概需要120万的后勤人员,当时秦国可控制的人口大概近3000万,负担还没有重到不堪忍受的地步。

用南京大屠杀来否定就更搞笑了,按这种逻辑,当年旅顺大屠杀4天杀2万多,那时可没有机枪,那参考南京大屠杀,是不是可以认为旅顺大屠杀的数字被夸大了?

作者:

naniwa 时间: 2010-12-3 10:55

原帖由 XM8 于 2010-12-3 10:52 发表

漠北大战那是完全脱离传统农耕区域的作战,补给线超长。而战国时期的补给线则短的多,而且以战养战的条件也好的多。以隋炀帝征高句丽为例,作战人员和后勤人员的比例是1:2,那么秦国最后攻打楚国的60万人,大概需要120万的后勤人员,当时秦国可控制的人口大概近3000万,负担还没有重到不堪忍受的地步。

你的话不是一般的搞笑

谁告诉你秦国人口有3000万???

战国人口根本没有记载,现代史学家按史记里夸大的兵力五百万的推测,也只推出了两千万,你一个秦国就有三千万,太牛了点

甲午战争和先秦时代是一个时代么?三万有枪有炮日军杀四天也就两万多人,这总体效率还是比秦军低多了,另外,杀两万和杀四十万,完全是两个困难级别的事情

[ 本帖最后由 naniwa 于 2010-12-3 10:59 编辑 ]

作者:

XM8 时间: 2010-12-3 10:57

原帖由 naniwa 于 2010-12-3 10:47 发表

第一个问题是,赵国根本不可能有四十万的军人

第二个问题是,长平附近根本没有容得下四十万人的谷地

第三个问题是,四十万人不是木头人,也不是猪

第四个问题是,所谓的石头和弓弩没有迅速杀掉数 ...

史记上说赵国有四十万军人了吗?

长平附近根本没有容得下四十万人的谷地,这个结论如何得出啊?

你觉得饿了几十天后,人是个什么状态?

这个迅速怎么定义啊?

秦军兵力是多少啊?

史书上记载的事情有多少能得到考古的支持,凡是没有考古支持的都不可信?

作者:

XM8 时间: 2010-12-3 10:59

原帖由 naniwa 于 2010-12-3 10:55 发表

你的话不是一般的搞笑

谁告诉你秦国人口有3000万???

战国人口根本没有记载,现代史学家按战国有兵五百万的推测,也只推出了两千万,你一个秦国就有三千万,太牛了点

甲午战争是近代火药时 ...

葛剑雄告诉我的

秦军效率比日军高的结论怎么得来的啊?

作者:

naniwa 时间: 2010-12-3 11:04

原帖由 XM8 于 2010-12-3 10:57 发表

史记上说赵国有四十万军人了吗?

长平附近根本没有容得下四十万人的谷地,这个结论如何得出啊?

你觉得饿了几十天后,人是个什么状态?

这个迅速怎么定义啊?

秦军兵力是多少啊?

史书上记载的事情有多少能得到考古的支持,凡是没有考古支持的都不可信?

史记说了,赵军先后被杀四十五万,其实四十万是投降后被坑杀

长平附近地形崎岖狭窄,很多专家去考证过,史学界关于质疑兵力的声音历来很多,你尽可自己去找着看

我觉得人饿七天后就会死,饿几十天就烂了,看来这四十万赵军是饿死的

迅速当然是短时间,你觉得机枪扫射,火炮轰炸,炸死大片人需要多长时间,

秦军兵力,史学界认为比赵军只多不少,因为人家包围赵军很长时间

作者:

naniwa 时间: 2010-12-3 11:06

原帖由 XM8 于 2010-12-3 10:59 发表

葛剑雄告诉我的

秦军效率比日军高的结论怎么得来的啊?

葛大师说秦国有三千万人口?

你觉得拿枪炮杀人容易,还是拿刀剑杀人容易

拿枪炮杀的人反而不如拿刀剑杀的多,谁效率低了?

作者:

XM8 时间: 2010-12-3 11:17

原帖由 naniwa 于 2010-12-3 11:04 发表

史记说了,赵军先后被杀四十五万,其实四十万是投降后被坑杀

长平附近地形崎岖狭窄,很多专家去考证过,史学界关于质疑兵力的声音历来很多,你尽可自己去找着看

我觉得人饿七天后就会死,饿几十天就烂 ...

你把史记原文贴出来看看是怎么说的?

很多专家考证过,你总能提供一两个考证过程吧?

人饿七天后就会死,这个我无话可说。那帮集中营里活下来的都是神仙。

那么秦军解决问题花了多少长时间,算短还是算长啊?

那么秦军为什么没有押解赵军的兵力?

作者:

XM8 时间: 2010-12-3 11:20

原帖由 naniwa 于 2010-12-3 11:06 发表

葛大师说秦国有三千万人口?

你觉得拿枪炮杀人容易,还是拿刀剑杀人容易

拿枪炮杀的人反而不如拿刀剑杀的多,谁效率低了?

详见中国人口史第一卷。

效率问题,难道只取决于数量多少吗?

[ 本帖最后由 XM8 于 2010-12-3 12:42 编辑 ]

作者:

阿巽 时间: 2010-12-3 11:24

坑杀与刀剑有什么关系

冷兵器也好,热兵器也好,杀不过是一瞬间的事,之前的镇压,之后的处理才是大问题,最有效率的大屠杀莫过于纳粹的毒气室,同样还要焚尸炉几个月的时间来处理

作者:

tiger1970 时间: 2010-12-3 11:39

原帖由 naniwa 于 2010-12-3 10:47 发表

第一个问题是,赵国根本不可能有四十万的军人

第二个问题是,长平附近根本没有容得下四十万人的谷地

第三个问题是,四十万人不是木头人,也不是猪

第四个问题是,所谓的石头和弓弩没有迅速杀掉数 ...

1、这是炎黄史话栏目,别随口就扯进南京大屠杀。按照版规,这里仅能说1840年以前的中国史。

2、没有12万平米的谷地,还没有几个1万平米的谷地吗?我记得有个新闻说过当地的情况,据说在一个能藏几万兵的谷地发现疑似赵括的尸体----可见附近肯定有能藏几万兵的谷地。

3、我也随口一回,引一位将领的话----5万人就算是鸭子也要捉几天啊!(别人违规在先,版主别扣分)

4、记得秦发全国男子参加此战。估计赵就算不到此地步,大概也差不多。所以赵国参战人数40万人以上还是可能的。

[ 本帖最后由 tiger1970 于 2010-12-3 11:50 编辑 ]

作者:

KYOKO 时间: 2010-12-3 11:44

即使不是40w士兵,赵国也损失了40w男丁

作者:

XM8 时间: 2010-12-3 11:53

原帖由 KYOKO 于 2010-12-3 11:44 发表

即使不是40w士兵,赵国也损失了40w男丁

似乎这是理所当然的结论,可惜不是。

首先,那地方原来是韩国的,赵国接收过去的而已,必然包括大量韩国军民。

其次,战国那会女人也是要上战场的,如果有必要的话。

最后,秦人割首级,不严格区分男女。

作者:

恨地无环 时间: 2010-12-3 12:43

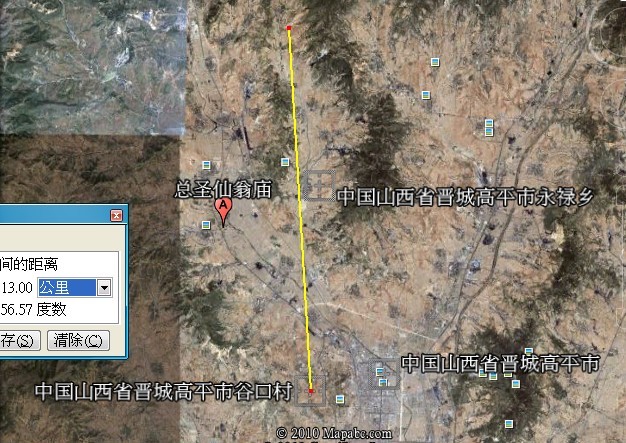

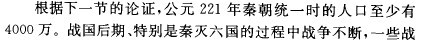

谷歌地球在此。

高平市,不说了。谷口村,是唐时立骷髅庙祭祀赵括赵卒的地方。仙翁庙,此地有省冤谷石碑。永禄乡,有多处赵军尸骨掩埋地被发现。

仙翁庙和永禄乡所在的这两个山谷,唐宋时期还有大量尸骸暴露堆积的记载。

图中的那条线13公里,大致估算一下,这两个山谷的面积应该在四十平方公里以上。

上海世博园的面积是5.28平方公里,也就是说这两个山谷有七八个世博园那么大。

图片附件:

未命名.jpg (2010-12-3 12:43, 122.72 K) / 该附件被下载次数 278

图片附件:

未命名.jpg (2010-12-3 12:43, 122.72 K) / 该附件被下载次数 278

http://www.xycq.org.cn/forum/attachment.php?aid=103665

作者:

naniwa 时间: 2010-12-3 15:00

原帖由 XM8 于 2010-12-3 11:20 发表

你把史记原文贴出来看看是怎么说的?

很多专家考证过,你总能提供一两个考证过程吧?

人饿七天后就会死,这个我无话可说。那帮集中营里活下来的都是神仙。

那么秦军解决问题花了多少长时间,算短还是算长啊?

那么秦军为什么没有押解赵军的兵力?

详见中国人口史第一卷。

效率问题,难道只取决于数量多少吗?

史记原文和很多史学家对长平之战兵力质疑的文章,自己找吧,没时间也没兴趣帮你找,其他问题也不想扯淡。

具体和你谈谈中国战国人口问题

首先,战国时代人口当时没有记载,所以不管是大师还是小民,都是个人猜测,只是各有各的算法

中国最早的人口记载是汉代,在西汉最强盛的时代,人口接近六千万,在唐朝最强盛的时代,人口五千多万

这两个时代是古代盛世,经济发达,社会稳定,人民安居乐业,人口尚且没有超过六千万,你说战国时代军阀混战,民不聊生的乱世,光一个秦国就有三千万人,那加上六国呢,岂不是过亿了。

如果你不是和我抬杠,而是想认真的讨论问题,你能理解的。

作者:

三种不同的红色 时间: 2010-12-3 15:09

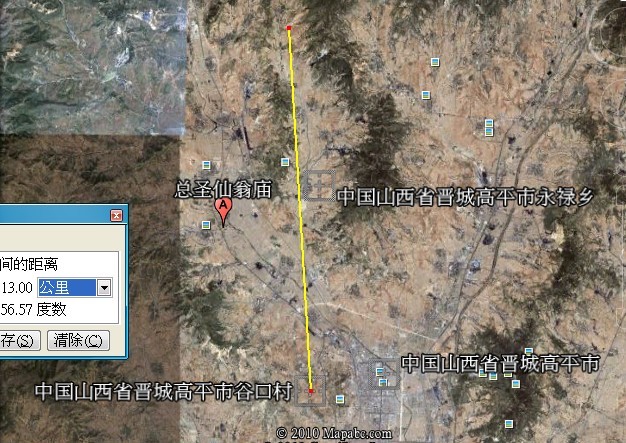

我不参与讨论,仅仅贴一下葛剑雄就战国人口所进行的论证:

图片附件:

未命名.jpg (2010-12-3 15:09, 10.32 K) / 该附件被下载次数 265

图片附件:

未命名.jpg (2010-12-3 15:09, 10.32 K) / 该附件被下载次数 265

http://www.xycq.org.cn/forum/attachment.php?aid=103666

图片附件:

未命名1.jpg (2010-12-3 15:09, 56 K) / 该附件被下载次数 245

图片附件:

未命名1.jpg (2010-12-3 15:09, 56 K) / 该附件被下载次数 245

http://www.xycq.org.cn/forum/attachment.php?aid=103667

作者:

naniwa 时间: 2010-12-3 15:18

原帖由 tiger1970 于 2010-12-3 11:39 发表

1、这是炎黄史话栏目,别随口就扯进南京大屠杀。按照版规,这里仅能说1840年以前的中国史。

2、没有12万平米的谷地,还没有几个1万平米的谷地吗?我记得有个新闻说过当地的情况,据说在一个能藏几万兵的谷地发现疑似赵括的尸体----可见附近肯定有能藏几万兵的谷地。

3、我也随口一回,引一位将领的话----5万人就算是鸭子也要捉几天啊!(别人违规在先,版主别扣分)

4、记得秦发全国男子参加此战。估计赵就算不到此地步,大概也差不多。所以赵国参战人数40万人以上还是可能的。

历史是可以作比较的,别动不动拿什么版规来吓唬人

说发先赵括尸体的新闻你就别信了,两千年的白骨还能认出是赵括的,有赵家的DNA吗,炒作而已

小谷地当然还是有的,

秦军要相同级别的兵力押解40万人从一个10万多平米的大型战俘集中地,一部分,一部分逐次逐次的押送到几十个大谷地中,且不论组织、管理、后勤巨大的难度,单是如何保证赵军像绵羊一样乖就不得知。一个尸体占地三平方米吧,四十万尸体占地多少平方米?秦军需要挖多少的立方的土去活埋?这工程赶上修长城了吧,秦军在这个过程劳作了多久??秦军把主力都调来干这个活的意义有多大?

说的好,捉鸭子也要捉好几天,何况是四十万受过训练的军人

另外你记错了,秦发动的是河内一个郡的男子参战,不是全国,看看秦朝的版图吧,发动全国男子跑到长平,没三五个月恐怕不成,秦下这个命令的时候,长平之战都快好了,还跑来做什么

作者:

XM8 时间: 2010-12-3 15:20

原帖由 naniwa 于 2010-12-3 15:00 发表

史记原文和很多史学家对长平之战兵力质疑的文章,自己找吧,没时间也没兴趣帮你找,其他问题也不想扯淡。

具体和你谈谈中国战国人口问题

首先,战国时代人口当时没有记载,所以不管是大师还是小民,都 ...

汉初人口在1500-1800左右,这个没有争议吧,像秦汉交替这样的大混战会造成50%以上的人口损失这个也没有争议吧,那么秦国统一全国后人口在4000万左右应该没有问题吧?

秦灭楚时只有秦、齐、楚三国了,那秦国有近3000万人又有什么问题吗?

作者:

naniwa 时间: 2010-12-3 15:25

原帖由 三种不同的红色 于 2010-12-3 15:09 发表

我不参与讨论,仅仅贴一下葛剑雄就战国人口所进行的论证:

葛大师的话有道理,我也说说我小草民的道理

和战国时代极其相似的有一个时代,就是三国时代,同样是军阀混战,民不聊生

三国时代的人口几何,全国不足800万 (魏450W 吴230W 蜀90W)

这个数据同样是三国鼎立之后,全国绝大多数地区都已经开始恢复发展了几十年的数据,怎么没见葛大师所说的增长。

西晋统一中国之后,全国人口只有一千六百万

实际上,三国时代真正的战乱也就建安时期的群雄逐鹿时代,而三国鼎立后到西晋统一这一起期间,全国绝大多数地区是和平的,都在发展,这人口并没有像葛大师所说的增长的有多快。

相反,从春秋到战国,这个军阀混战的过程,远比三国要长的多,战争次数也远比三国时代要多,这人口居然还有几千万,莫非战国的女人比三国更能生?或者,战国时代的人是超级人,喝水也能长大

作者:

XM8 时间: 2010-12-3 15:30

原帖由 naniwa 于 2010-12-3 15:25 发表

葛大师的话有道理,我也说说我小草民的道理

和战国时代极其相似的有一个时代,就是三国时代,同样是军阀混战,民不聊生

三国时代的人口几何,全国不足800万 (魏450W 吴230W 蜀90W)

这个数 ...

你去把中国人口史第一卷认真看一遍就什么都明白了。

简单来说,三国的人口低谷大概是2000多万,西晋大概有3500万

作者:

naniwa 时间: 2010-12-3 15:33

原帖由 XM8 于 2010-12-3 15:20 发表

汉初人口在1500-1800左右,这个没有争议吧,像秦汉交替这样的大混战会造成50%以上的人口损失这个也没有争议吧,那么秦国统一全国后人口在4000万左右应该没有问题吧?

秦灭楚时只有秦、齐、楚三国了,那秦国有近3000万人又有什么问题吗?

汉初人口几何,我没有看到相关资料,秦统一后有四千万人,就有点问题了,春秋到战国,长期杀伐,秦军统一时还大量杀伐,统一后还有四千万??

如果你没记错的话,秦朝的寿命只有15年,即便在这15年内也仍然是战争不断

秦朝在时间上只是一瞬间,拿它做人口的分水岭毫无意义。

作者:

tiger1970 时间: 2010-12-3 15:38

原帖由 naniwa 于 2010-12-3 15:18 发表

历史是可以作比较的,别动不动拿什么版规来吓唬人

说发先赵括尸体的新闻你就别信了,两千年的白骨还能认出是赵括的,有赵家的DNA吗,炒作而已

小谷地当然还是有的,

秦军要相同级别的兵力押解40万 ...

你根本没看懂我说的捉鸭子那句话,也就是说,你不知道那句话的出处。

另外,尸体可以堆积。

人在成为俘虏的情况下,精神状态如何,多少人可以押送多少俘虏,又用何种方式予以欺骗,甚至逼迫其用何种方式自己给自己挖坑,史书上有的是这方面的内容。

建议你找些关于战争的回忆录看,也许会有点感性认识。

要知道,人杀人是啥招都能想出来的。你也许很年轻,根本想不到。希望你永远也想不到。----愿我们永远不会再听到屠杀这个名词。

和平万岁。

[ 本帖最后由 tiger1970 于 2010-12-3 15:45 编辑 ]

作者:

naniwa 时间: 2010-12-3 15:40

原帖由 XM8 于 2010-12-3 15:30 发表

你去把中国人口史第一卷认真看一遍就什么都明白了。

简单来说,三国的人口低谷大概是2000多万,西晋大概有3500万

我不看也明白的很

葛大师的算法是把政府根本无法控制的大量流民也算进去,当然会比政府统计的多的多

问题是,这大量的流民,政府是无法控制的,所以也无法进行征集编入军队,能调用的百姓都在册了

葛大师算的是纯粹的科学角度的人口,至于政府要动员人口编成军队则是两码事

作者:

naniwa 时间: 2010-12-3 15:41

原帖由 tiger1970 于 2010-12-3 15:38 发表

你根本没看懂我说的捉鸭子那句话,也就是说,你不知道那句话的出处。

我引用这句话有我赋予它的含义,何必非要知道它的出处呢,也就是说,你也没明白我的意思

作者:

XM8 时间: 2010-12-3 15:44

原帖由 naniwa 于 2010-12-3 15:33 发表

汉初人口几何,我没有看到相关资料,秦统一后有四千万人,就有点问题了,春秋到战国,长期杀伐,秦军统一时还大量杀伐,统一后还有四千万??

如果你没记错的话,秦朝的寿命只有15年,即便在这15年内也仍 ...

从三国到西晋,从五胡乱华到南北朝,从南北朝到隋朝统一,从五代十国到北宋统一,人口都是增长的。

作者:

XM8 时间: 2010-12-3 15:46

原帖由 naniwa 于 2010-12-3 15:40 发表

我不看也明白的很

葛大师的算法是把政府根本无法控制的大量流民也算进去,当然会比政府统计的多的多

问题是,这大量的流民,政府是无法控制的,所以也无法进行征集编入军队,能调用的百姓都在册了

...

秦汉时期除非特殊情况,比如汉武帝后期国家大乱,否则政府控制人口和实际人口之间没有明显的差距。

作者:

tiger1970 时间: 2010-12-3 15:48

原帖由 naniwa 于 2010-12-3 15:41 发表

我引用这句话有我赋予它的含义,何必非要知道它的出处呢,也就是说,你也没明白我的意思

不,那句话是一句很有名的话。但是限于版规,它不应在此出现。

前面我的帖子有修改。增加了一些东西。你可以再看。

我引用那个新闻不是说赵括,而是从侧面证明当地确实有比较大的谷地。

作者:

naniwa 时间: 2010-12-3 15:50

原帖由 恨地无环 于 2010-12-3 12:43 发表

谷歌地球在此。

谷歌地球在此。

高平市,不说了。谷口村,是唐时立骷髅庙祭祀赵括赵卒的地方。仙翁庙,此地有省冤谷石碑。永禄乡,有多处赵军尸骨掩埋地被发现。

仙翁庙和永禄乡所在的这两个山谷,唐宋时期还有大量尸骸暴露堆积的记载。

图中的那条线13公里,大致估算一下,这两个山谷的面积应该在四十平方公里以上。

上海世博园的面积是5.28平方公里,也就是说这两个山谷有七八个世博园那么大。

抱歉,水平低,看不懂这张图图

至于说长平地区的尸骨,当代倒是有发现,但都算起来也就一百多具,都是刀伤,可以证明战国时代这个位置有一百多人被用刀剑砍杀,其余的说明不了什么。

至于唐宋时代的什么寺庙,我更倾向于是先有传说再有地方的。比方说,有个徐福的传说,现在中日两国出现几十个自称是徐福下海上岸的地方。

作者:

naniwa 时间: 2010-12-3 15:59

原帖由 XM8 于 2010-12-3 15:46 发表

秦汉时期除非特殊情况,比如汉武帝后期国家大乱,否则政府控制人口和实际人口之间没有明显的差距。

这你就错了,古代政府对国家控制能力远不如今天,基本只能控制城市和城市周边的农村,对其他偏远地区,基本没有控制能力,所以呢,流民还是大量存在的,越是乱世,流民越多

三国人口800万,西晋人口1600万,是史料记载的,也是中国史学界普遍认同的

这至少说明,当时政府能控制的人口只有这么多,其他不能控制的流民有多少,就不得知了。

至于葛大师的资料,我表示尊重,但那只是一家之言,还是那句话,大师有大师的算法,小民有小民的看法

作者:

恨地无环 时间: 2010-12-3 16:04

省冤谷记 金·王庭直

少读杨雄书长平之战,四十万人坑死,原野压人之肉,川谷流人之血,蚩尤之惨,莫过于此,余三读其辞而悲之。后令高平,问其自,乃古长平也。询其故迹,父老日:城西北十五里,有地曰杀谷,乃秦将白起坑赵降卒四十万人之所。当时头颅似山,骸骨成丘,何晏亦尝哀悼。至唐易名省冤,则长平故事其来久矣。辛酉清明日,庭直率士众,携酒裰,奉香火,张声乐,具服祝,谨诣其谷祭之。其日阴风袭人,寒烟蔽空,必有冤魂来享其祭。旧宋运判马城,经过此地,移檄县僚,收拾遗骸。于谷口凿坑深阔,以左右前后沟壑数十里暴露之骼,毕集而掩葬。仍于所掩地启坟祭之,使后人不践履尔。今观其坟,已为奸农所侵,仅存数尺而已,乃劝邻农于坟地外更四面备广八步,起供堂一所,值美木成围。俾永久知所悼惜,继有老农王姓者告:诣去谷十里余,为雨水所崩,岸崖颓裂,露骨数车,愿收而掩之。爰即具礼,尽载于坟围。细视其迹,于长胫骨间,存铜漆矢一。入骨寸余,因出矢而掩之。人骨之坚如此,而骨中铜矢尚存,慨然发叹。四十万人于当时解甲归戈,赤身受乱兵杀戮而死,冤亦深矣。然其骨其矢安得尚存而不朽,即冤抑之气凝结而不散,以至此也。嗟呼!白起凶狠,恃秦军之强残,无心之降卒,其势亦易矣。起直为此凶狠也,后世又安得而不痛恨哉!向使赵卒未降,甲戈在体,虽在危阵中力战,未必无生路,即或败亡,未必尽遭此屠也,譬犹执羊就机,持刀自恃。以为能杀何以异?呜呼!今而后见有暴露骨即掩其中,余不能无望于后之君子。皇统改元时六月十三日。县令寿春王庭直记。

地图看不懂……我也不是中学地理老师,教不来。

金朝王县令难道也要搞文化搭台,经济唱戏?

[ 本帖最后由 恨地无环 于 2010-12-3 16:07 编辑 ]

作者:

naniwa 时间: 2010-12-3 16:18

原帖由 恨地无环 于 2010-12-3 16:04 发表

省冤谷记 金·王庭直

少读杨雄书长平之战,四十万人坑死,原野压人之肉,川谷流人之血,蚩尤之惨,莫过于此,余三读其辞而悲之。后令高平,问其自,乃古长平也。询其故迹,父老日:城西北十五里,有地曰杀谷,乃秦将白起坑赵降卒四十万人之所。当时头颅似山,骸骨成丘,何晏亦尝哀悼。至唐易名省冤,则长平故事其来久矣。辛酉清明日,庭直率士众,携酒裰,奉香火,张声乐,具服祝,谨诣其谷祭之。其日阴风袭人,寒烟蔽空,必有冤魂来享其祭。旧宋运判马城,经过此地,移檄县僚,收拾遗骸。于谷口凿坑深阔,以左右前后沟壑数十里暴露之骼,毕集而掩葬。仍于所掩地启坟祭之,使后人不践履尔。今观其坟,已为奸农所侵,仅存数尺而已,乃劝邻农于坟地外更四面备广八步,起供堂一所,值美木成围。俾永久知所悼惜,继有老农王姓者告:诣去谷十里余,为雨水所崩,岸崖颓裂,露骨数车,愿收而掩之。爰即具礼,尽载于坟围。细视其迹,于长胫骨间,存铜漆矢一。入骨寸余,因出矢而掩之。人骨之坚如此,而骨中铜矢尚存,慨然发叹。四十万人于当时解甲归戈,赤身受乱兵杀戮而死,冤亦深矣。然其骨其矢安得尚存而不朽,即冤抑之气凝结而不散,以至此也。嗟呼!白起凶狠,恃秦军之强残,无心之降卒,其势亦易矣。起直为此凶狠也,后世又安得而不痛恨哉!向使赵卒未降,甲戈在体,虽在危阵中力战,未必无生路,即或败亡,未必尽遭此屠也,譬犹执羊就机,持刀自恃。以为能杀何以异?呜呼!今而后见有暴露骨即掩其中,余不能无望于后之君子。皇统改元时六月十三日。县令寿春王庭直记。

地图看不懂……我也不是中学地理老师,教不来。

金朝王县令难道也要搞文化搭台,经济唱戏?

很好,首先我告诉你,这里的“四十万人坑死”的数据肯定来自史记对不?金朝的王县令如何知道千年前大战赵军被杀了多少??

你所说的“唐宋以来这里发现大量白骨”,其一,这个“大量”,究竟有多大??有四十万具?王县令做过统计??

依我看,如果某个山谷什么地方出现几千具到一两万具白骨,就足够吓死人了吧,足够“震惊恐怖“了吧。

另外,古人搞文化宣传,写伤怀吊古的东东在行的很,文学嘛,总是有些许夸张的。

我不否认秦赵两军在长平进行过惨烈的战斗,也不否认赵军在此地付出了惨重的代价,我说的只是这坑杀四十万的数据夸大而已,没大到这地步

[ 本帖最后由 naniwa 于 2010-12-3 16:34 编辑 ]

作者:

XM8 时间: 2010-12-3 16:23

原帖由 naniwa 于 2010-12-3 15:59 发表

这你就错了,古代政府对国家控制能力远不如今天,基本只能控制城市和城市周边的农村,对其他偏远地区,基本没有控制能力,所以呢,流民还是大量存在的,越是乱世,流民越多

三国人口800万,西晋人口16 ...

葛剑雄的观点才是现在学术界的主流观点,那个官方记载,最多只能算是80年代前,或者说葛剑雄,王育民他们之前的观点。

就按官方记载来好了,你说官方记载没有出现大幅度的增长,可是你只有一个数据,比如你只有三国末年的那个700多万的数据,三国初年的你有吗?

西汉末年的数据是近6000万,中间汉武帝还有个户口减半,如果完全按照政府记载的人口,同时按年均增长1%来算,汉初的人口得有3000万。

[ 本帖最后由 XM8 于 2010-12-3 16:46 编辑 ]

作者:

naniwa 时间: 2010-12-3 16:41

原帖由 XM8 于 2010-12-3 16:23 发表

葛剑雄的观点才是现在学术界的主流观点,那个官方记载,最多只能算是80年代前,或者说葛剑雄,王育民他们之前的观点。

就按官方记载来好了,你说官方记载没有出现大幅度的增长,可是你只有一个数据,比如你只有三国末年的那个700多万的数据,三国初年的你有吗?

西汉初年的数据是近6000万,中间汉武帝还有个户口减半,如果完全按照政府记载的人口,同时按年均增长1%来算,汉初的人口得有3000万。

史学界主流观点是啥,我就不知道了,我不是史学界的人,我引用的只是一个数据而已。

我告诉你三国中期的800万人口,只是告诉你一个道理,战国无论是混战的时间、次数,都远比三国时代要长,要多,如果说战国时代人口反好几倍于三国,有4000万,接近汉唐盛世的人口,那是有碍于常理的。

另外,西汉全盛时期是近六千万,你刚才还说西汉初年是一千多万,怎么现在又改口称六千多万。

作者:

巴卡斯博士 时间: 2010-12-3 16:42

你们有所不知,战国时期各国对于全国的动员能力很强。甚至超过了当代。

秦国和赵国再变法以后更加强了中央集权。

当时的兵平时是务农,战时务军。

所以秦国人口500万却可以抽调100万军队

真正精锐60万左右。为了长平大战秦国15岁以上男子全部投入战场,这是在当代任何国家都做不到的。

当年的秦国了不起啊!

作者:

XM8 时间: 2010-12-3 16:49

原帖由 naniwa 于 2010-12-3 16:41 发表

史学界主流观点是啥,我就不知道了,我不是史学界的人,我引用的只是一个数据而已。

我告诉你三国中期的800万人口,只是告诉你一个道理,战国无论是混战的时间、次数,都远比三国时代要长,要多,如果说 ...

第一,你不知道三国时期起点的数据是多少

第二,我前面早说过了,像战国,三国,五代十国这类几个相对稳定的国家之间的战乱局面下,人口依然是增长的。

那个西汉初年是笔误,我改了。

作者:

恨地无环 时间: 2010-12-3 16:58 标题: 回复 #36 naniwa 的帖子

可以大胆质疑,但是要小心求证嚒。

比如你说长平附近没有足够大的山谷,那个地图明确显示,山谷足够大,而且地势也很适合。

司马迁近于战国,至唐宋又是千年,暴露的尸骨大量已经风化消失了(骨骼会在10年内去脂干燥,然后就在风化过程中自然磨损消失了),怎么可能还是当年的原数?再至如今,又过千年,只余下少量的被掩埋的尸骨也是很正常的。

作者:

naniwa 时间: 2010-12-3 17:02

原帖由 巴卡斯博士 于 2010-12-3 16:42 发表

你们有所不知,战国时期各国对于全国的动员能力很强。甚至超过了当代。

秦国和赵国再变法以后更加强了中央集权。

当时的兵平时是务农,战时务军。

所以秦国人口500万却可以抽调100万军队

真正精锐60万左右。为了长平大战秦国15岁以上男子全部投入战场,这是在当代任何国家都做不到的。

当年的秦国了不起啊!

你有所不知啊

一个国家的动员能力,取决于这个国家的科技水平和综合国力,

详细的说,主要取决于 通讯、交通、生产等方面 的发展,否则就算有壮丁也没办法快速的征召、运送和供养。

两千年前的原始农业社会的动员能力超过当代,你不是和我开玩笑吧

秦国500万人口100万军队的数据从哪里来?

100万军队需要至少300民夫支持,难道这500万秦国人中没有女人、老人、小孩、体弱多病的人、官吏、还有。。。

[ 本帖最后由 naniwa 于 2010-12-3 17:36 编辑 ]

作者:

naniwa 时间: 2010-12-3 17:35

原帖由 恨地无环 于 2010-12-3 16:58 发表

可以大胆质疑,但是要小心求证嚒。

可以大胆质疑,但是要小心求证嚒。

比如你说长平附近没有足够大的山谷,那个地图明确显示,山谷足够大,而且地势也很适合。

司马迁近于战国,至唐宋又是千年,暴露的尸骨大量已经风化消失了(骨骼会在10年内去脂干燥,然后就在风化过程中自然磨损消失了),怎么可能还是当年的原数?再至如今,又过千年,只余下少量的被掩埋的尸骨也是很正常的。

图图看不懂

我所看到的资料显示

考古学者发现在具有谷地的山中,并无大量遗体、遗物出现。

尸骨是否风化或者被猫叼了狗咬了就无从考证了,实物证据证明这里发生过战争,有人被砍杀,但无法证明人数有四十万之巨。

作者:

naniwa 时间: 2010-12-3 17:45

原帖由 tiger1970 于 2010-12-3 15:38 发表

另外,尸体可以堆积。

人在成为俘虏的情况下,精神状态如何,多少人可以押送多少俘虏,又用何种方式予以欺骗,甚至逼迫其用何种方式自己给自己挖坑,史书上有的是这方面的内容。

建议你找些关于战争的回忆录看,也许会有点感性认识。

要知道,人杀人是啥招都能想出来的。你也许很年轻,根本想不到。希望你永远也想不到。----愿我们永远不会再听到屠杀这个名词。

和平万岁。

尸体可以堆积,但坑必须挖的很深

我早已是大叔,自信我看过的战争资料不会比你少很多

军事菜鸟一开始都是从感性去认识战争,随着年龄的成长才会慢慢的用理智去考虑,而我早已过了这个阶段

一个国家发动多大规模的战争,能集中多少的兵力,使用多残酷的武力,取决于这个国家的综合实力和整个社会的发展形势,而不是某一个君王,某一个将领,想怎样就怎样的,历史自有她发展的规律,不是英雄人物凭借感性去改变的。

迷信书本是军事菜鸟的另一个毛病,轻易的相信书本上所说的一切,而不知道用更客观理智的方法去质疑和审视。

也许你以后会懂,也许你永远也不懂

我也不喜欢屠杀,只是想更加接近真实的历史,谢谢阁下充满激情的话。

[ 本帖最后由 naniwa 于 2010-12-3 17:47 编辑 ]

作者:

巴卡斯博士 时间: 2010-12-3 18:00

原帖由 naniwa 于 2010-12-3 17:02 发表

你有所不知啊

一个国家的动员能力,取决于这个国家的科技水平和综合国力,

详细的说,主要取决于 通讯、交通、生产等方面 的发展,否则就算有壮丁也没办法快速的征召、运送和供养。

两千年前的原 ...

国家动员能力的说法我赞成。

但是在冷兵器时代要想动员这么多人上战场靠的是管理。

商鞅变法后,君主使用国家机器如手使指。全国上下一心,上战场没有怨言,有的只是斗志。

商鞅变法可不是简单的事,有许多细则来执行。(参考《商君书》)

改变了一个国家的风俗习惯。秦人从喜爱私斗到崇尚军功。

至于500万人可以动员100万人的说法请参考记录片《消失的军团》

当代要是动员1亿人口作个事情一定会有非议,非常困难。

作者:

naniwa 时间: 2010-12-3 18:12

原帖由 巴卡斯博士 于 2010-12-3 18:00 发表

国家动员能力的说法我赞成。

但是在冷兵器时代要想动员这么多人上战场靠的是管理。

商鞅变法后,君主使用国家机器如手使指。全国上下一心,上战场没有怨言,有的只是斗志。

商鞅变法可不是简单的事,有许多细则来执行。(参考《商君书》)

改变了一个国家的风俗习惯。秦人从喜爱私斗到崇尚军功。

至于500万人可以动员100万人的说法请参考记录片《消失的军团》

当代要是动员1亿人口作个事情一定会有非议,非常困难。

战争规模的大小强度,取决于“硬件”,不是“软件”

上下一心崇尚武力,能增加战斗力,但并不能改变硬件,明白吗

没有吃饭,再怎么尚武的人也要趴在地上,没有衣服穿,再怎么没有怨言的人也会冻死,没有汽车火车,再怎么想立功的人,一天也只能走个几十公里。

我质疑和反驳的就是这种500万人口能动员100万军队的资料,你还让我参考这个东东,呵呵。

作者:

一般般 时间: 2010-12-3 18:18

楼主的疑问主要有两点,

一,不可能有那么多人.

二,有那么多人,也一下杀不了那么多,

关于第一点,做为战国时最后的决战,秦赵都是倾全力为之,故战争后期有征15岁以上男丁之说,可以说是全国总动员,再结合当时的人口状况,40万这个数字是可信的,

关于第二点,我也不知我记得对不对,秦军当时是降兵诱至山谷之内,把山谷一气给填了.

从操作度来看,无论是诱至山谷,还是填个山谷,都没有太大问题.

作者:

naniwa 时间: 2010-12-3 18:24

原帖由 一般般 于 2010-12-3 18:18 发表

楼主的疑问主要有两点,

一,不可能有那么多人.

二,有那么多人,也一下杀不了那么多,

关于第一点,做为战国时最后的决战,秦赵都是倾全力为之,故战争后期有征15岁以上男丁之说,可以说是全国总动员,再结合当时的人口状况,40万这个数字是可信的,

关于第二点,我也不知我记得对不对,秦军当时是降兵诱至山谷之内,把山谷一气给填了.

从操作度来看,无论是诱至山谷,还是填个山谷,都没有太大问题.

我早已讲过,秦王征集的是河内一个郡的男丁,而且是战争快结束时才赶去

看来你没仔细看

结合当时人口状况和科技状况,40万这个数字是无稽之谈

第二点,不晓得你从哪里看的填山谷之说,以当时的操作角度,想短时间填掉一个能装40万人的山谷,来个大活埋,呵呵,我告诉你,现在都没这个能力。

作者:

一般般 时间: 2010-12-3 18:39

原帖由 naniwa 于 2010-12-3 18:24 发表

我早已讲过,秦王征集的是河内一个郡的男丁,而且是战争快结束时才赶去

看来你没仔细看

结合当时人口状况和科技状况,40万这个数字是无稽之谈

第二点,不晓得你从哪里看的填山谷之说,以当时的操作角 ...

实在不明白,你所说的无稽之谈

是指什么, ,动员不出来这么多人,请明确的列出动员不出来的理由,不要只下结论,

阁下所谓的短时间是指多久,一小时,一天?

四十万没有武装的降兵,困在山谷里,埋掉很难吗?断粮多少天的人,走路都很难,困在小山谷中,一点点的填了很复杂吗?

作者:

恨地无环 时间: 2010-12-3 18:56 标题: 回复 #48 naniwa 的帖子

阬杀(坑杀)还真不一定要填土活埋。

比如曹操攻陶谦不克,回头搞屠杀,文献中有用杀的,有用坑的,也有用阬的,共同的一点是“泗水为之不流”,总不可能是把泗水排干然后抛人进去再填埋吧。

宋懋登《九龠集》卷2《钱氏剑策序》有云:“盖余之再游长安也,与英六周千侯交甚欢,千侯尝谓余,古法不传者三:曰剑术,曰坑法,曰画眉。坑法太惨酷……”

如果坑就是活埋,那也没啥传不传的了。

秦人杀降卒,诱入绝境,居高杀之,大概就是一种坑法了。永禄的考古发现也证实赵人是被武器杀死的,而不是被活埋。

至于尸骨的风化,那是肯定的,就算有良好的防腐保护,我们能发现的两千年前的尸骨也很少,05年开一个战国楚墓,因为有渗水,墓主直接就是一团黑泥。如果骨骼暴露在地表,除非在极端气候条件下,不然肯定会风化消失。

[ 本帖最后由 恨地无环 于 2010-12-3 19:19 编辑 ]

作者:

吃饭猛喷罗大傻 时间: 2010-12-3 21:08

项羽率十几路诸侯入关共计总兵力40万,刘邦后来只率领五路诸侯进攻彭城居然有56万,而且项羽在灵壁追水一带一日之内就杀掉刘邦近半人马,也太厉害了!

作者:

shicanhui 时间: 2010-12-4 10:06

一,谁说的杀一个人要用3平米的土地?(那位仁兄原意是想表述杀40万人占地并不多,可事与愿违),当是埋葬先人啊?挖深一点10个人也能埋下。即使埋一个人需要3平米,40万人需要120万平米也不过1.2平方公里,这点地方都没有?当然我是说可行性,并不代表我认为当时确实杀了40万。

二,不要拿南京大屠杀来说事,南京大屠杀机枪大炮杀了多久杀了多少人和冷兵器坑杀40万需要多久没有任何因果联系。如果你不明白我也可以从你们喜欢的理论上来反驳(我很不喜欢以下的反驳思路):1.南京城沦陷前有多少人?虽然没有及其精确的数字,但城破前留在南京的也不过几十万人口,还有在安全区的,能剩多少让日军杀?他机枪大炮杀一年想杀100万也没有。2.日军杀人有威慑因素也有变态因素还有很多因素,但没有把南京人全杀完的命令,也不一定想把南京人杀完,他们统治南京处理事情还需要很多人。

3.南京是城不是旷野,南京城所有人也不是被日军集中到一起,想把人揪出来杀也不是你高音喇叭喊一声人都排好队让你杀,杀的人太多在城市里很难处理也影响进度甚至带来瘟疫影响日军的安全。

4.我在“项羽巨鹿之战到底多少人”回帖中也谈到了一些人对于战争和坑杀的奇怪理解

作者:

sos2290 时间: 2010-12-4 10:23

想杀人还怕没办法?

作者:

桠枫 时间: 2010-12-4 12:35

古典军国主义的先秦的动员力是现在不能想象的。这和科技的关系并不大。关键还是在于体制。古希腊的公民军同样是全民动员。

作者:

岳光寒 时间: 2010-12-4 15:03

一般我读到“杀降40万”这样的数字,只会解读为“杀了很多降卒”。40万这个数字我是不信的。先别说动员、组织,就光是统计这么个人数,在那个年代就够得上一个工程了,你说这数字很靠谱我是不以为然的。

楼主有句话说到点子上了,很多人犯迷信书本的毛病,其实这是国人一种迷信权威的反映。

为什么《史记》就一定可信或者绝大部分可信?能给出的原因无非这么几条:

1、司马迁可是很严谨的啊。为啥这么说呢?因为大家都说他很严谨!

2、司马迁离那个时代更近,而且参考了很多那时能看到的资料呢。你行么?

3、你TMD有啥证据说这个不靠谱?你说不靠谱就不靠谱啊?

4、NND,司马迁就是再不济,难道不比你知道的多?

5、(kuso,是你逼我的,我要放大招了)你不信这个你还能信啥?信春哥啊?

但是这些原因摞在一起也无法成为“《史记》很靠谱”的充分条件。不单单是史记,所有史书都一样。因为人本身就不怎么靠谱,所以人写的东西也就不能保证靠谱。现在信息如此发达,一条假新闻或者有误消息出来还足以蒙骗人于一时,那时的记载有多少是基于“假新闻”和“有误消息”就不得而知了。

不过话又说回来,有些东西是没法质疑的。史学的基础就是这些书本上的东西,你把这个给否定了——即使不是完全否定——都足以让你心中那个史学的大厦整体倒塌。你很快就会陷入自相矛盾,因为你用来质疑的那些证据也都是书本上的,谁又有权利判定书本上的哪些就是靠谱的,那些就是不靠谱的?

所以,有些东西基本上已经属于说不清道不明的范畴了,历史本来就是要掺杂传说的。有些东西该放就放,再想也没有用。

历史当然要求真,但毕竟是人文学科,不必搞得跟精密科学一样,连埋一个人需要多少平方米的土地都出来了,跳出来想一想自己都会觉得可笑的。

[ 本帖最后由 岳光寒 于 2010-12-4 15:08 编辑 ]

作者:

乌鹊南飞3 时间: 2010-12-4 17:02

看了半天左一个三国“八百万人口”,右一个“八百万人口”,实在有点好笑,楼上已经有同学把西晋一统之后的人口数据捞出来,大概没有看见吧。算算人口增长率,西晋十来年间的人口增长率比本朝太祖时代还要高,以某同学的逻辑推理:古代人口增长率能比现代高?所以西晋的数据一定是夸大的。至于三国的数据是不是偏小,不知道;西晋的数据是不是依然偏小,不知道;增长的人口怎么出来的,还是不知道。最后的结论:反正我的感觉一定是正确的。

缺乏起码的基础知识而固执己见,多说无益。等杯子空出来先

作者:

naniwa 时间: 2010-12-4 19:18

原帖由 恨地无环 于 2010-12-3 18:56 发表

秦人杀降卒,诱入绝境,居高杀之,大概就是一种坑法了。永禄的考古发现也证实赵人是被武器杀死的,而不是被活埋。

至于尸骨的风化,那是肯定的,就算有良好的防腐保护,我们能发现的两千年前的尸骨也很少,05年开一个战国楚墓,因为有渗水,墓主直接就是一团黑泥。如果骨骼暴露在地表,除非在极端气候条件下,不然肯定会风化消失。

恩,“居高杀之”,这大约是用弓箭了,现在考古发现的百余具尸体是刀伤,不是被弓箭射死,而且这只能说明有百余人被刀剑杀死,并不能证明其他的东西

秦人到底是活埋,是刀砍,还是“居高杀之”只好凭想象了。

至于你说的尸体风化也好,从前人写志记说发现大量的白骨也好,同样无法说明真有四十万人被杀害而已。我并不否认有大量赵军伤亡,只是对这个天文数字有怀疑,你说来说去也就这么个白骨风化消失论,证明不了什么,也罢。

作者:

naniwa 时间: 2010-12-4 19:23

原帖由 一般般 于 2010-12-3 18:39 发表

实在不明白,你所说的无稽之谈

是指什么, ,动员不出来这么多人,请明确的列出动员不出来的理由,不要只下结论,

阁下所谓的短时间是指多久,一小时,一天?

四十万没有武装的降兵,困在山谷里,埋掉很难吗?断粮多少天的人,走路都很难,困在小山谷中,一点点的填了很复杂吗?

从人口基数,后勤补给,相近时代战争规模等方面来考量,赵国没有这么多军队

一个可以容下四十万人的山谷,该有多大,要把这样的山谷填平,需要多少人挖土,要多长时间?自己去想吧

作者:

游戏爱好者 时间: 2010-12-4 20:00

中国历史书上关于兵力的数据全都是假的。

一般要除以5到10 才能得出确实兵力。

所以 长平被坑杀的应该是5万左右。

作者:

XM8 时间: 2010-12-4 21:12

我一直觉得很奇怪,万历援朝那会,日本也就1000万出头点人口,打个朝鲜就出动了30万,怎么没人质疑这个数据的?或者拿破仑那条脆弱的补给线怎么可能支持他那么多人去打老毛子?

从人口基数,后勤补给,相近时代战争规模等方面来考量,显然都是不可能的.

作者:

恨地无环 时间: 2010-12-4 21:46 标题: 回复 #57 naniwa 的帖子

我也没有说过四十万之数不是多了。

只是您用来质疑这个数字的论据不给力。

山谷问题,您可以先学着看地理地图,然后自己想想先。

因为阬杀不一定是活埋,所以关于挖坑或者填埋的工作量问题,其实也不是问题。

考古发现的一百多具尸骸是已经发掘的,据称在永禄周围类似一号坑的待发掘尸骨坑还有十余处。当然,这不能证明当时有四十万人遇害,同样也不能证明当时没有四十万人遇害。

古人的记载和尸骨必然的风化消失当然也不能证明当时就有四十万人遇害,同样也不能证明当时没有四十万人遇害。

其实就是55楼说的道理。

我们现在讨论的历史,其实就是关于历史的各种文本,而像史记这样的文本,虽然带有一定的文学性,但毕竟是被公认的,大家愿意以此作为较为可信的讨论平台的文本。所以假若没有铁证可以推翻这个文本,我们便还是倾向于以这个文本作为“信史”。

这倒未必是迷信书本或者权威,而是一个实现讨论的无奈但又必须的前提。

作者:

naniwa 时间: 2010-12-4 22:19

原帖由 XM8 于 2010-12-4 21:12 发表

我一直觉得很奇怪,万历援朝那会,日本也就1000万出头点人口,打个朝鲜就出动了30万,怎么没人质疑这个数据的?或者拿破仑那条脆弱的补给线怎么可能支持他那么多人去打老毛子?

从人口基数,后勤补给,相近时代战争规模等方面来考量,显然都是不可能的

呵呵,日本两次入侵朝鲜兵力都是10多万人,不知道你的30万从何而来,看来版本不同。

1000万人口,出动10多万兵力,无论从人口基数,后勤补给,相近时代的战争规模等方面来考量,显然非常有可能,更何况从九州到朝鲜半岛,海运补给显然比陆路山地方便,还有对马做中转站。

当然了,虽然如此,日军主力仍因补给跟不上,而在汉城一线徘徊不前,导致北部平壤的日军孤军力薄,被明军击败。

更令你想不通的是,大明朝两次从全国范围抽兵全力援朝,第一次才投入4万多人,第二次投入7万多人。明朝无论人口土地生产力等等方面比几千年前的赵国显然不止强了一百倍。

还令你想不通的是,就出动这么几万人的战役,让明朝国库耗损严重,万历战争的消耗也是明朝灭亡的一个重要原因

欧洲的古书记载的兵力巨大的也有,但不少都被欧洲历史学家否定掉了,欧洲的历史学家同样对中国战国时代的兵力,尤其是长平之战的活埋四十万提出了质疑,

只是呢,中国人几千年来好大喜功的性格,导致一些中国人在感情上难以接受,非要扯皮的硬说有这么多人而已。

作者:

XM8 时间: 2010-12-4 22:30

190850+22100+95000=?

海运补给显然比陆路山地方便?日本组织了多少船只,什么样的船只来运送补给?他们取得制海权了吗?

他们打输打赢和我们讨论的问题有什么关系?

明朝动员兵力最多的战争又不是这次,明朝的军事动员体系\作战样式等等和赵国完全不同,有什么可比性?

我说的是拿破仑

作者:

naniwa 时间: 2010-12-4 22:36

原帖由 XM8 于 2010-12-4 21:12 发表

我一直觉得很奇怪,万历援朝那会,日本也就1000万出头点人口,打个朝鲜就出动了30万,怎么没人质疑这个数据的?或者拿破仑那条脆弱的补给线怎么可能支持他那么多人去打老毛子?

从人口基数,后勤补给,相近时代战争 ...

日本那会儿打朝鲜也差不多是倾国之力了

即便按你 所谓 的 1000万人口 30万兵力来算

即使战国有2000万人,其总兵力也不过60万,七国来分,每国不足10万人

或者按某些人的3000万,4000万来算,总兵力也不过100万上下,七国每国10多万人

无论如何也出现不了一个山西省大小的赵国,一下子出动40万兵,在死了40万兵后,赵国还和秦国大干好几场,居然赢了,看来赵国兵力不下60万,战国七雄总兵力不下500万。

呵呵呵,这些数字,要信你去信,哥不信。

作者:

XM8 时间: 2010-12-4 22:39

你说赵军有40万的,我可没说,我一向认为长平之战双方军队数量无法考证,因为那所谓坑杀的40万里包含大量非赵军人员.

作者:

naniwa 时间: 2010-12-4 22:46

原帖由 XM8 于 2010-12-4 22:30 发表

190850+22100+95000=?

海运补给显然比陆路山地方便?日本组织了多少船只,什么样的船只来运送补给?他们取得制海权了吗?

他们打输打赢和我们讨论的问题有什么关系?

明朝动员兵力最多的战争又不是这次,明朝的军事动员体系\作战样式等等和赵国完全不同,有什么可比性?

我说的是拿破仑

既然没可比性,你提日本做什么,你又提拿破仑做什么??他们打输打赢又有什么关系。他们体系完全不同,有什么可比性??

日本的制海权当然取得了,否则这十几万日军怎么过的海呢?

嘿嘿,别相信高丽棒子的李舜臣真牛逼到那种程度,他不过是海上游击队而已,他要真能夺取整个制海权,日军怎么过来的,呵呵,高丽棒子爱吹牛,你不会也跟着信吧。

呵呵,拿破仑补给要跟得上,他就不会在莫斯科城下大败了,拿破仑帝国最强盛的时候,嘿嘿,比几千年前的秦国强了不只百倍

对对对,没可比性,体系完全不同,不谈不谈,呵呵呵

作者:

XM8 时间: 2010-12-4 22:52

因为按照你的观点,"从人口基数,后勤补给,相近时代战争规模等方面来考量"嘛.

人员渡海只需一时控制某片海域,这不叫取得了制海权.一方没有制海权不等于另一方就取得了制海权,这是海战常识.

这么说不能因为补给能力不够来证明不能出动这么多军队了?

PS:按说没有道理在没有取得制海权的情况下就实施渡海登陆作战,因为这无异于自杀,所以日军一定也没有登陆朝鲜.

[ 本帖最后由 XM8 于 2010-12-4 22:54 编辑 ]

作者:

索虾王 时间: 2010-12-5 04:26

没有地方坑杀40万人?

想想出门坐公车,人多的时候一平米站10个人基本不成什么问题,凭什么说40万尸体就没地方放了?

赵军投降后,秦军可以把他们分别隔离,不准互通消息,分批坑杀不就行了吗?

一次带出去五千人计算,两名秦军处理一个手无寸铁,并且饿了多天而且很可能被捆绑失去行动能力的赵军不难吧。处死并埋葬不需要多长时间,行刑地方留5000秦军挖坑就行,剩下的回去再带几千人来,再杀,反复操作,一天进行10-20次很困难?这样的话几天不能杀40万人?

当然一切只是不同意LZ说的没地方坑杀40万人,其他的一起,我没意见,也没那个专业

作者:

碳纤维拖拉机 时间: 2010-12-5 06:06

不是年代越靠后动员率越高。第二次布匿战争时的罗马300万人口也动员出几十万军队,到中世纪反倒只能动员几万军队,一直到17世纪都不能超过

[ 本帖最后由 碳纤维拖拉机 于 2010-12-5 06:07 编辑 ]

作者:

naniwa 时间: 2010-12-5 09:28

原帖由 XM8 于 2010-12-4 22:52 发表

因为按照你的观点,"从人口基数,后勤补给,相近时代战争规模等方面来考量"嘛.

人员渡海只需一时控制某片海域,这不叫取得了制海权.一方没有制海权不等于另一方就取得了制海权,这是海战常识.

这么说不能因为补给能力不够来证明不能出动这么多军队了?

PS:按说没有道理在没有取得制海权的情况下就实施渡海登陆作战,因为这无异于自杀,所以日军一定也没有登陆朝鲜.

我已经给你 从人口基数,后勤补给,相近时代战争规模考量过了,日本出动十几万人入侵朝鲜完全可以做到

不知道你是怎么考量的,看你的逻辑和表达很混乱,不仅仅是自相矛盾,而且连常识也搞不清楚

如果你是想来抬杠的,我懒得理你

[ 本帖最后由 naniwa 于 2010-12-5 09:50 编辑 ]

作者:

naniwa 时间: 2010-12-5 09:31

原帖由 碳纤维拖拉机 于 2010-12-5 06:06 发表

不是年代越靠后动员率越高。第二次布匿战争时的罗马300万人口也动员出几十万军队,到中世纪反倒只能动员几万军队,一直到17世纪都不能超过

问题就出在这里,中国也是这个情况,越到后世,人口增加了,生产力和科技发展了,能动员的规模反而越来越小,而在人口稀少科技生产力落后的先秦时代,兵力反而多的吓人

这说明了什么?说明遥远的古代所记述的兵力是夸大的,根本不符合实情

欧洲古代多的吓人的的兵力已经被欧洲历史学家否定掉了。

作者:

naniwa 时间: 2010-12-5 09:35 标题: 回复 #61 恨地无环 的帖子

不必从尸骨风化论看

从人口基数,动员能力,后勤保障,相近时代战争规模来分析

一个充其量山西省大小的赵国,拥有六十万的兵力,你确定你相信么?

我知道你很愿意相信,我也不勉强你,总而言之,我是不信的。

作者:

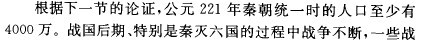

恨地无环 时间: 2010-12-5 10:51

论据又错了。当时的赵国可不止一个山西省那么大。

如图,长平之战时还要加上韩上党地区。不知道这个图您会不会看。

至于人口问题,还是有两个变数。

第一,总人口和政府控制人口。这个数字的估计值上下相差很多。到底取多少合适,争论大于定论。

第二,四十万、六十万里包不包括,或者包括多少后勤人员。同样未有定论。

您一个取小数,一个取纯战斗人员,那结果怎样也很明显了。

而我更倾向于第一取葛兆光的数字,第二项认为包括一部分后勤人员,这就是我们两人观点的差异所在。

以现在的资料情况,我无法铁证其是,您也无法证其伪。如此而已。

图片附件:

eee520dff2b064016227985d.jpg (2010-12-5 10:51, 103.49 K) / 该附件被下载次数 233

图片附件:

eee520dff2b064016227985d.jpg (2010-12-5 10:51, 103.49 K) / 该附件被下载次数 233

http://www.xycq.org.cn/forum/attachment.php?aid=103703

作者:

XM8 时间: 2010-12-5 11:13

原帖由 naniwa 于 2010-12-5 09:28 发表

我已经给你 从人口基数,后勤补给,相近时代战争规模考量过了,日本出动十几万人入侵朝鲜完全可以做到

不知道你是怎么考量的,看你的逻辑和表达很混乱,不仅仅是自相矛盾,而且连常识也搞不清楚

如果 ...

"1000万人口,出动10多万兵力,无论从人口基数,后勤补给,相近时代的战争规模等方面来考量,显然非常有可能,更何况从九州到朝鲜半岛,海运补给显然比陆路山地方便,还有对马做中转站。"

这就是你的考量?下个结论而已.

人口基数,日军人数我已经给你详细的数据了,你承认不承认1000多万人可以出动30万以上的兵力?

后勤补给,日军根本不能保证后勤补给.

相近时代战争规模,关原会战15万人没有疑问吧?

还请你指出我哪里逻辑混乱,自相矛盾和缺乏常识了,否则,请你收回这些话.

你说来说去,说白了就是你认为你觉得不合理的事情在历史上是不会出现的.而事实上,尤其是军事上,出现不合理的事情再正常也没有了.

[ 本帖最后由 XM8 于 2010-12-5 11:15 编辑 ]

作者:

naniwa 时间: 2010-12-5 11:30

原帖由 恨地无环 于 2010-12-5 10:51 发表

论据又错了。当时的赵国可不止一个山西省那么大。

如图,长平之战时还要加上韩上党地区。不知道这个图您会不会看。

至于人口问题,还是有两个变数。

第一,总人口和政府控制人口。这个数字的估计值上下相差很多。到底取多少合适,争论大于定论。

第二,四十万、六十万里包不包括,或者包括多少后勤人员。同样未有定论。

您一个取小数,一个取纯战斗人员,那结果怎样也很明显了。

而我更倾向于第一取葛兆光的数字,第二项认为包括一部分后勤人员,这就是我们两人观点的差异所在。

以现在的资料情况,我无法铁证其是,您也无法证其伪。如此而已。

这张图我看到的比你早,可我没有看出来赵国比山西大多少,还有,古代政府的实际控制区域更小,多半领土是无法控制的无人区,理论领土而已,看看秦楚你就知道了,

要说实际控制区赵国比山西小了不少,即便是理论领土也大不了多少,仅此而已。

说这四十万赵军包含民夫的论调我也早就听出老茧了

民夫应该分部在从前线到后方广大的补给线上,如何被秦军统统装进口袋?他们是运粮还是吃粮?

[ 本帖最后由 naniwa 于 2010-12-5 12:05 编辑 ]

作者:

naniwa 时间: 2010-12-5 11:40

原帖由 XM8 于 2010-12-4 22:30 发表

人口基数,日军人数我已经给你详细的数据了,你承认不承认1000多万人可以出动30万以上的兵力?

后勤补给,日军根本不能保证后勤补给.

相近时代战争规模,关原会战15万人没有疑问吧?

还请你指出我哪里逻辑混乱,自相矛盾和缺乏常识了,否则,请你收回这些话.

你说来说去,说白了就是你认为你觉得不合理的事情在历史上是不会出现的.而事实上,尤其是军事上,出现不合理的事情再正常也没有了.

原帖由 XM8 于 2010-12-4 22:30 发表

他们打输打赢和我们讨论的问题有什么关系?

明朝动员兵力最多的战争又不是这次,明朝的军事动员体系\作战样式等等和赵国完全不同,有什么可比性?

既然没有可比性,和我们讨论的问题也没有关系,你一而再再而三的说什么?

明朝和赵国没有可比性,日本有么???你这不是自相矛盾 自打嘴巴。

日军入朝是10多万人,何来30万?1000万人不能保障10万人的后勤??这是你的论点吧,我有说过这样的话?

我反驳的是500万人口 100万兵力的论调。说的是几百万人口的赵国保障不了45万军队的后勤,我有说1000万人口保障不了10万人的后勤???

你是想张冠李戴,纠缠诡辩,或者说到现在为止连我的观点都没弄清楚??还是你自己逻辑混乱?

你所谓的 1000多万人口的日本“显然“不能保障10多万人的后勤的论调,我倒是第一次听到,看来你比我更是客观,按你的观点,赵国别说45万兵,就是4万人也凑不起来了。

即便按你所说的1000万人口有30万兵,就算战国有三千万人口,赵国的总兵力也不过10多万而已,

何来60万

早给你分析过了,自己没去看,纠缠着抬杠很有意思??

[ 本帖最后由 naniwa 于 2010-12-5 12:10 编辑 ]

作者:

XM8 时间: 2010-12-5 12:09

我举日本为例,只是用来证明你那套"无论从人口基数,后勤补给,相近时代的战争规模等方面来考量"有问题

我说过因为日本1000万能出动30万,所以赵国就能出动60万的话吗?

请你收回那些话吧.

数据我都告诉你了,你还要怎么样?入朝十几万就等于日本打朝鲜只出动了十几万啊?

我没说过你认为"1000万人保证不了10万人的后勤",我说的是日军没有保证他们的后勤.

谁在张冠李戴,纠缠诡辩?

你一再说我说过或者我认为赵国有多少多少万兵力,我一点都不记得我说过或是表达过类似的观点,你能帮我回忆一下吗?

如果不能,那这句"你是想张冠李戴,纠缠诡辩,或者说到现在为止连我的观点都没弄清楚??"送给你正合适.

作者:

naniwa 时间: 2010-12-5 12:22

原帖由 XM8 于 2010-12-5 12:09 发表

我举日本为例,只是用来证明你那套"无论从人口基数,后勤补给,相近时代的战争规模等方面来考量"有问题

我说过因为日本1000万能出动30万,所以赵国就能出动60万的话吗?

请你收回那些话吧.

数据我都告诉你了,你还要怎么样?入朝十几万就等于日本打朝鲜只出动了十几万啊?

我没说过你认为"1000万人保证不了10万人的后勤",我说的是日军没有保证他们的后勤.

谁在张冠李戴,纠缠诡辩?

你一再说我说过或者我认为赵国有多少多少万兵力,我一点都不记得我说过或是表达过类似的观点,你能帮我回忆一下吗?

如果不能,那这句"你是想张冠李戴,纠缠诡辩,或者说到现在为止连我的观点都没弄清楚??"送给你正合适.

你自己都说没有什么可比性,你还举日本的例子做什么?你不是自相矛盾,难道冤枉了你?

我的那套 从人口基数 后勤补给 的考量,我有说过 标准是1000万人 保障不了10万人的后勤吗?我有说过我的考量是这个标准吗???我的反对的是500万人口100万军人的标准,孩子

你的 1000万人口 ”显然“保障不了10万的后勤,这个考量到底是我的考量,还是你自己故意考量??

你自己的观点非要强加在我的考量上,呵呵呵,不是张冠李戴还冤枉了你

认个错很难,的确,你爱面子

我反驳的是赵国有45万兵力,你说你根本没有说过赵国有多少兵力,那我就奇怪了,你的观点是什么??

你是赞同我的观点,认为赵国兵力夸大了???或者说是反对我的观点,认为赵国兵力没有夸大??这不就等同于你认为赵国有45万兵力。

根据你和我吵到现在的事实,你应该是反对我的,既然反对我,就等于你认为赵国兵力没有夸大,就等于认为真有45万兵被杀,不是么??

请问你的观点是什么? 你说了那么一大堆,说道最后居然说自己又没说赵国有多少兵,那你想要向我说明什么??

我还真是弄不清楚你的观点是什么,呵呵,你好好想想,你的观点是什么

或者说,你纯粹是为反对而反对,你没有自己的观点,纯粹是来抬杠的

所以,抬杠这个词还是送给你,你比较适合

[ 本帖最后由 naniwa 于 2010-12-5 12:33 编辑 ]

作者:

XM8 时间: 2010-12-5 12:44

鉴于我在77楼的问题你都回答不了,

第一,请你收回"看你的逻辑和表达很混乱,不仅仅是自相矛盾,而且连常识也搞不清楚"这句话.

第二,请你收下""你是想张冠李戴,纠缠诡辩,或者说到现在为止连我的观点都没弄清楚??""这句话.

我不知道你按什么标准考量,不管按什么标准,这个方法都不正确.因为事实证明即使补给不足,日军也可以出动这么多兵力.

日军不能保证足够的补给是你也承认的啊,提醒一下是在62楼.

你的观点重点是史书记载不可信,我反驳的是你的这个观点.至于赵国有多少兵力,史记原文又没有写,我当然没必要反驳什么或是证明什么了.

PS:我举日本为例,只是用来证明你那套"无论从人口基数,后勤补给,相近时代的战争规模等方面来考量"有问题

这话我再重复一遍好了,这和可比性有什么关系?

[ 本帖最后由 XM8 于 2010-12-5 12:48 编辑 ]

作者:

naniwa 时间: 2010-12-5 12:55

原帖由 XM8 于 2010-12-5 12:44 发表

鉴于我在77楼的问题你都回答不了,

第一,请你收回"看你的逻辑和表达很混乱,不仅仅是自相矛盾,而且连常识也搞不清楚"这句话.

第二,请你收下""你是想张冠李戴,纠缠诡辩,或者说到现在为止连我的观点都没弄清楚??""这句话.

我不知道你按什么标准考量,不管按什么标准,这个方法都不正确.因为事实证明即使补给不足,日军也可以出动这么多兵力.

日军不能保证足够的补给是你也承认的啊,提醒一下是在62楼.

你的观点重点是史书记载不可信,我反驳的是你的这个观点.至于赵国有多少兵力,史记原文又没有写,我当然没必要反驳什么或是证明什么了

果然你根本没有自己的观点,纯粹是为反对而反对的无聊之人

77楼你连个像样的问题都没有,唯一的所谓 考量,我也已经准确的反驳你,看来你没有合适的话回复。只是把被我驳斥过的话重新重复一遍,这已经做不了遮羞布

保证不了,和不能足够保证完全是两码事,后者是因为朝鲜水师和大明水师的因素。

我的观点是认为赵国45万兵力夸大了,既然你反驳,说明你认为真有这么多。现在你一面反驳,一面又说自己不知道赵国有多少兵,这说明你纯粹在抬杠。

45万兵力这是史记记载的,到现在还能说出史记没写的话,说明你连基本的论据都不清楚。说你没有常识还真是没说错。

辩论之本就是自己的观点,作为一个辩手,你连自己的观点都没有,那么你根本没资格参加辩论,纯粹是捣乱抬杠,瞎起哄。后悔和你这样的人废话这么多。

先弄清楚自己想要表达什么,证明什么,再来发言,否则,丢的是自己的人,哥也懒得理你这种玩无间道的无赖。

[ 本帖最后由 naniwa 于 2010-12-5 12:58 编辑 ]

作者:

XM8 时间: 2010-12-5 13:06

我在77楼的问题都很好回答的,有就有,没有就没有嘛,无非就是如果承认没有或者承认找不到,就证明了某人在杜撰我的话,这会让某人很没面子.

我已经说过一遍,现在再说一遍:你的观点重点是史书记载不可信,我反驳的是你的这个观点.至于赵国有多少兵力,史记原文又没有写,我当然没必要反驳什么或是证明什么了.

你连自己原贴的重点都搞不清,还谈什么辩论?既然你认为记载不可信,我反驳你,那我的观点自然是记载可信了.这都看不出来?

好吧我在一开头就要你把史记的原文贴出来,你贴不出来,我来帮你贴了.不过为了证明缺乏常识的不是你,我将只贴一部分,留一部分给你补完.你同意吗?或者你贴一部分让我补完,你敢吗?

[ 本帖最后由 XM8 于 2010-12-5 13:15 编辑 ]

作者:

清风斜影 时间: 2010-12-5 15:15

原帖由 naniwa 于 2010-12-5 11:30 发表

这张图我看到的比你早,可我没有看出来赵国比山西大多少,还有,古代政府的实际控制区域更小,多半领土是无法控制的无人区,理论领土而已,看看秦楚你就知道了,

要说实际控制区赵国比山西小了不少,即便 ...

张嘴就是比别人早,你知道他何时看见的这张图?到最后就是意气之争了,都歇歇吧。

作者:

16357358 时间: 2010-12-5 17:25

兵力问题没什么问题,封建王朝本来就是兵农不分

而去中国不是游牧名族,乡土概念很重,在当时的生活医疗水平聚在一起才能生活的更好,你所说的不在官方统计人口不能动员的流民估计只能是异族和叛军了

作者:

tiger1970 时间: 2010-12-6 08:42

原帖由 naniwa 于 2010-12-3 17:45 发表

尸体可以堆积,但坑必须挖的很深

我早已是大叔,自信我看过的战争资料不会比你少很多

军事菜鸟一开始都是从感性去认识战争,随着年龄的成长才会慢慢的用理智去考虑,而我早已过了这个阶段

一个国家发动多大规模的战争,能集中多少的兵力,使用多残酷的武力,取决于这个国家的综合实力和整个社会的发展形势,而不是某一个君王,某一个将领,想怎样就怎样的,历史自有她发展的规律,不是英雄人物凭借感性去改变的。

迷信书本是军事菜鸟的另一个毛病,轻易的相信书本上所说的一切,而不知道用更客观理智的方法去质疑和审视。

也许你以后会懂,也许你永远也不懂

我也不喜欢屠杀,只是想更加接近真实的历史,谢谢阁下充满激情的话。

大叔?这种说话方式不可能超过30岁。

你现在也许有点钻牛角尖啦,还是把这事情撂下,过一段时间再想想,也许会好一点。

嗯,三红的方式是对的。大概三红遇到这种事情太多啦,早就有经验了罢。

作者:

巴卡斯博士 时间: 2010-12-6 12:20

原帖由 naniwa 于 2010-12-3 18:12 发表

战争规模的大小强度,取决于“硬件”,不是“软件”

上下一心崇尚武力,能增加战斗力,但并不能改变硬件,明白吗

没有吃饭,再怎么尚武的人也要趴在地上,没有衣服穿,再怎么没有怨言的人也会冻死, ...

不好意思,回复晚了。

秦国当时生产粮食也同样可以获得军功,已经拥有相当强的“硬件”

在长平大战前秦军攻下野王(原韩国土地)

在大战前获取大量给养,还驱赶大量当地百姓作为后勤运输等。

因此,秦军名义上500万人口,其实还大量运用别国人力(如:魏国、韩国)

60万大军压顶又这么近魏国不得不屈服,韩国刚刚战败根本没有力量抵抗。

如果秦国赏赐当地奴隶军功,驱使当地人完全可能。这是制度的获胜。

作者:

岑平 时间: 2010-12-6 12:27

會不會和兵役編制有關?

先秦時期冷兵器時代,或許這幾十萬幾十萬的包括了很多後勤人員,一些作戰能力不強的或許也被拉上去了...

而後來戰鬥裝備的提升,基本上就不用靠人海戰術了

作者:

巴卡斯博士 时间: 2010-12-6 13:28

根据史书记载不是这样的

秦国有大量的武装部队,且器械精良。

打仗到了最后关头不管是不是后勤全部投入战场

作者:

碳纤维拖拉机 时间: 2010-12-6 22:36

原帖由 naniwa 于 2010-12-5 09:31 发表

问题就出在这里,中国也是这个情况,越到后世,人口增加了,生产力和科技发展了,能动员的规模反而越来越小,而在人口稀少科技生产力落后的先秦时代,兵力反而多的吓人

这说明了什么?说明遥远的古代 ...

谁说第二次布匿战争被否定了?别张嘴就来。远古时期动员规模反而高,一是因为当时战争形态落后,需要的后勤比后来小。二是当时民众忍耐程度远高于后世,能够忍受严苛的军事制度压榨,放后世早就造反了。再举个例子,游牧民族生产力远低于中央王朝,当战争动员能力可不是农耕王朝能比的。蒙古,满八旗那种动员率总不是编的吧。

作者:

naniwa 时间: 2010-12-7 09:22

回复的挺多,我总结下吧

首先,赵兵被活埋40万之说难以成立

看到不少人认为40万赵兵包括大量的后勤民夫,其实这不可能,后勤民夫应该分布在前线到后方漫长的补给线上来来往往,怎么会一下子全部被秦军装进口袋?况且赵军已经被包围多日,后勤民夫怎么进得去?

另外

史记说,赵军前期伤亡5万人,后期被俘杀四十万,又说秦军也伤亡过半,这就怪了。

秦军既然能包围赵军多日,也没听说过是以少胜多,说明秦军兵力和赵军大致相当。

前期赵军伤亡了5万,秦军怎么可能伤亡过半?过半就是20多万了。

难道说,秦军在杀害40万俘虏的时候自己也伤亡了20多万?

这样的记载明显有错误。

[ 本帖最后由 naniwa 于 2010-12-7 09:24 编辑 ]

作者:

tiger1970 时间: 2010-12-7 09:32

原帖由 naniwa 于 2010-12-7 09:22 发表

回复的挺多,我总结下吧

首先,赵兵被活埋40万之说难以成立

看到不少人认为40万赵兵包括大量的后勤民夫,其实这不可能,后勤民夫应该分布在前线到后方漫长的补给线上来来往往,怎么会一下子全部被秦军装进 ...

你这不叫“总结”,而是再次阐述自己的观点。

总结,必须包括所有人的观点。如果有不同意见,应该如实分开阐述。而你这种做法,仅仅是阐述自己以及与自己接近的观点而已。

这种技巧,是诡辩术中著名的技巧,一般如果能够被顺利使用,必须建立在拥有可以封锁住对方言论的权力的基础上。如果没有这种权力,则将被认为在辩论中使用诡辩而导致辩论失败。

作者:

naniwa 时间: 2010-12-7 09:41

关于后勤和战斗人员的问题,我这样来分析

自古就有一兵三夫的说法,事实上,后勤民夫与战斗兵的比例力甚至还要大。

孙子兵法认为 ,十万大军要七十万家百姓的供养,一家算一个壮丁,就要70万壮丁了。

前线多一个战斗兵,后方不仅少一个生产者,而且还要赔上好几个壮丁来负责他的吃喝穿用。

这样一来恐怕我们就不难发现,一味的扩充前线的战斗兵是一件得不偿失的事情。

让大量农夫拿刀去前线作战,就必须让更大量的农夫去生产运输粮食,如果无法调配好这个比例,那前线军队将不战自溃。

有人认为,先秦军事制度落后,靠人多取胜,其实也是错误的,

中国很早就有了 “兵不贵多而贵精”的思想

从军事学的角度看,真正有战斗力的是人数适度的精锐之师,临时武装的农夫,并无战斗力 可言,这样没有经过严格训练的部队只是乌合之众,只会一触即溃。

春秋初期管仲就建议齐桓公只要训练三万精锐就可以称霸天下。

战国时期,秦国的 “锐士”,魏国的“武卒” 齐国的“击技”无不表明,当时的军队已经开始职业化并走上精兵简政的道路。

再看看秦国军队的战斗力,虎狼之师,有进无退,这说明秦军是一支经过严格训练的精锐之师,绝对不是临时拼凑武装的农夫组成。

国家在战争时期大量征集壮丁,实际上多半是充当民夫和后勤兵使用,真正有资格穿盔甲,拿兵器的人只能是部分久经训练的军人。

所以,我们可言肯定的说,战国时期一个国家的“纯军队”是极其有限的,为什么一些国家在一两次大的战役中失败,就一蹶不振了呢?

并不是说这个国家的男人被杀光了,敌国也做不到这一点,而是这个国家久经训练的精锐力量被敲掉了,短时间根本无法恢复

要重新训练这样一支军队包括配齐各种装备,至少要数年乃至数十年的时间,而敌国绝不会给这样的机会。

[ 本帖最后由 naniwa 于 2010-12-7 09:49 编辑 ]

作者:

wstwst001 时间: 2010-12-7 10:57

经常看帖子,一般不敢回帖,这次瞎说一下:大家所讨论的40万,应该不是严格的40万,假如真的杀了30万,我想大家都会承认这个40万的

作者:

恨地无环 时间: 2010-12-7 11:21 标题: 回复 #91 naniwa 的帖子

你这个回帖里又有自相矛盾的地方。

凡兴师十万,出征千里,百姓之费,公家之奉,费日千金。外内骚动,怠于道路,不得操事者,七十万家。〔曹操曰:古者,八家为邻;一家从军,七家奉之,言十万之师举,不事耕稼者七十万家 。〕

可以看出,这是井田制下的兵制和供给制度,士兵就是国人中的农民,由邻居亲族供给其补给。

而到战国晚期,井田制已经被改革,相应的兵制和供给制度自然也不能幸免。主要兵源由郡县征兵制征集,精锐武装以招募的职业兵为主,这种变化必然要求将原来零散的亲邻供给方式变为统一的国家征发供给,尤其是对那些招募的职业兵。

职业兵的出现并不代表兵力的减少,秦国强大的军事实力正在于把适龄男子都列为征兵对象,并对军功加大奖励,而在井田制下,“野人”只能干杂役,不能获得武装。

运粮用壮丁,这只是很理想的状况,刘备和曹操争汉中,杨洪说“方今之事,男子当战,女子当运”,存亡之机,大抵如此。

之前您说赵国民夫“统统”被秦国围剿了,这大概是您的想象了,我们就假设民夫三倍于战士,只要有十分之一的民夫陷入了包围,那也有近十万之数——也是不少了。

作者:

naniwa 时间: 2010-12-7 12:09

原帖由 恨地无环 于 2010-12-7 11:21 发表

你这个回帖里又有自相矛盾的地方。

凡兴师十万,出征千里,百姓之费,公家之奉,费日千金。外内骚动,怠于道路,不得操事者,七十万家。〔曹操曰:古者,八家为邻;一家从军,七家奉之,言十万之师举,不事耕稼者七十万家 。〕

可以看出,这是井田制下的兵制和供给制度,士兵就是国人中的农民,由邻居亲族供给其补给。

而到战国晚期,井田制已经被改革,相应的兵制和供给制度自然也不能幸免。主要兵源由郡县征兵制征集,精锐武装以招募的职业兵为主,这种变化必然要求将原来零散的亲邻供给方式变为统一的国家征发供给,尤其是对那些招募的职业兵。

发现您很擅长 抠字眼

或者说您并没有真正明白我的意思

我并没有说具体的补给分配方式是怎样的。

我举得这个例子,只是要证明,后勤补给的人员数倍于战斗人员而已,不管是八家供养一家的制度还是国家统一征集供给,都是这个比例,您拿啥子的制度说事儿,这不是重点。

原帖由 恨地无环 于 2010-12-7 11:21 发表

职业兵的出现并不代表兵力的减少,秦国强大的军事实力正在于把适龄男子都列为征兵对象,并对军功加大奖励,而在井田制下,“野人”只能干杂役,不能获得武装。

运粮用壮丁,这只是很理想的状况,刘备和曹操争汉中,杨洪说“方今之事,男子当战,女子当运”,存亡之机,大抵如此。

之前您说赵国民夫“统统”被秦国围剿了,这大概是您的想象了,我们就假设民夫三倍于战士,只要有十分之一的民夫陷入了包围,那也有近十万之数——也是不少了。

职业兵的出现,数量必然有限,否则大量男子全职当兵,谁负责后勤生产?兵太多养不起,常备军和后勤生产者必须要有严格的比例,想必这个道理您不难理解吧。

适龄男子列为征兵对象兵不代表适龄男子都要担任战斗兵,这个征兵是广义的,应征军队后勤人员,当然也算为国家服兵役了。

运粮用不用壮丁,我们实际考证,假设一个壮丁挑一百斤,前线往返50天,他自己一天吃一斤多,那么送到前线的不到一半,而走崎岖山路,挑一百斤东西连走50天,一般壮丁都有点困难。

至于您说还要用女人,一个女人背三十斤粮食连续走山路来回50天算猛女了吧,不过恐怕还不够她自己吃,或者女人饭量小点勉强够吃完。

此外,男人已经走了,再抽走女人,家中小孩老人谁来照顾?家中的生产和其他事务谁来完成?

把老人特别是小孩饿死,除非这个国君打了这仗就打算归天了。

您 的想象如此完美,男子当战女子当运,如果您当国君,必然是个残忍的国君,呵呵,开个玩笑

另外,您自己的原话,被杀的赵兵包括大量后勤人员,您自己没说清楚被杀后勤人员和战斗兵的比例是多少.难怪别人不能理解。

至于您的假设数字,您是随便假设下的呢,还是果真认为 赵军是10万兵力,外加30万民夫???

如果这是您的观点,那么说明您的观点已经和我接近了,如果是您胡乱的假设,那么另当别论

[ 本帖最后由 naniwa 于 2010-12-7 16:51 编辑 ]

作者:

巴卡斯博士 时间: 2010-12-7 16:54

关于秦国军队的给养问题

最佳方案是夺取离战场最近地区的粮仓和敌人的粮草

秦军是否有可能,完全有

(1)离战场最近最大的粮仓是魏国的敖仓,当时秦军的实力完全有可能夺取,或名义上“借用”

(2)赵军主力被围,赵军原来的基地石长城被攻克,里面应该有大量粮草。赵国援军也多次被击退,可能也被夺许多粮草

秦国有可能坚持3年作战,但是赵军投降后一下子多了20多万人(我估计的)粮食就不够吃了,只好杀掉。

作者:

恨地无环 时间: 2010-12-7 18:58 标题: 回复 #94 naniwa 的帖子

残忍的是刘备杨洪诸葛亮。

残忍的是刘备杨洪诸葛亮。

农业社会打仗讲究不违农时,多于秋冬农闲用兵,长平赵括出战于七月,全军覆没于九月,即是如此。

邻居亲友的供给方式显然效率比不上国家统一征发,怎么可能都是一个比例,到沈括算运粮的时候,三人饷一卒就已经极限了。你想民夫多就用井田制的资料,想部队少就用募兵制资料,方凿圆枘硬贴在一起,还能说是无关紧要?怎么能证明是一个比例?这种明显的错误指出来,还叫抠字眼?那大概真是斗大的字了。

前面一个回帖中,你用秦楚两国来说明赵国实际控制面积小,也是类似的问题,秦楚两国的边地有不少地形复杂的少数民族聚居地,在这些地区会出现统而不治的情况,但是赵国三面都有其他诸侯国,北面以赵长城为界,这些边境地区都是必须有效控制的,与秦楚不类。幸而您终于看出地图上赵国还是比山西大些,也算读图上的一个巨大进步了。

那个假设数字,只能是假设一下,不过十万不是战斗人员,而是民夫,照民夫三倍于士兵且有十分之一被包围计算。

这些数目字的估计,说假设也就可以了,实际考证?轻易考证不来的。

你说女子负30斤,红军妇女粮秣队可以负重60斤翻山越岭,而且很多妇女还是缠过小脚的。三四十年代男子当战、女子当运的情形在很多地方都发生过,现实就是这么残酷,古时候像老杜三吏三别中描写的老弱参军、老妇备炊也不会少见。而且运粮也不是N个人出发就N个人到目的地,随着粮食的逐渐消耗,是要逐渐将运粮人遣回的。这也可以参见沈括的计算。

又如95楼分析的粮仓所在问题,这直接影响到运粮的路程,韩上党附赵,赵军也可以因食于此,这又有多少粮草,要怎样运输,都不是我们现在空对空能讨论出来的。

[ 本帖最后由 恨地无环 于 2010-12-8 09:14 编辑 ]

作者:

naniwa 时间: 2010-12-8 10:10

原帖由 恨地无环 于 2010-12-7 18:58 发表

残忍的是刘备杨洪诸葛亮。

从成都到汉中,遥远且艰险,往返至少需两月,一个民夫能挑多少粮,自己要吃多少,想必你自己会算的清楚。

从成都到汉中,遥远且艰险,往返至少需两月,一个民夫能挑多少粮,自己要吃多少,想必你自己会算的清楚。

男子当战女子当运只是大臣的一句话,具体实施情况如何也没有记载,征集少数女子到运粮队做饭烧水洗衣等服务工作是有可能的,如你所说的石壕吏,但让女人充当运粮队主力,我认为不可能。

诸葛亮每次北伐差不多都是“患粮不继”,《三国志》有蜀军用军人运粮的记录,但也没见用过妇女运粮。

红军妇女运粮60斤?请问她们走了多久?那我说有女兵徒手打翻四个男人呢,呵呵,成都到汉中往返60天,60斤粮食刚好吃,太完美了。

不妨建议你叫个成年女人背个六十斤爬山看看能走多久,或者你自己试试也可以,呵呵呵,开个玩笑。

粮食逐渐消耗,逐渐遣返运粮人不错,但别忘了,他们在回去的路上也要吃饭

顺便再说一点,古代后勤人员运的远不止是粮食,还有大量不可食用的军事物资,但运这些物资的人可是要吃饭的,若是算上这笔账,那么后勤将更为困难和紧张。

原帖由 恨地无环 于 2010-12-7 18:58 发表

农业社会打仗讲究不违农时,多于秋冬农闲用兵,长平赵括出战于七月,全军覆没于九月,即是如此。

邻居亲友的供给方式显然效率比不上国家统一征发,怎么可能都是一个比例,到沈括算运粮的时候,三人饷一卒就已经极限了。你想民夫多就用井田制的资料,想部队少就用募兵制资料,方凿圆枘硬贴在一起,还能说是无关紧要?怎么能证明是一个比例?这种明显的错误指出来,还叫抠字眼?那大概真是斗大的字了。。

孙子兵法说十万大军会需要七十万家百姓供养,仅此而已,兵书举这个例子只是说明军队让百姓负担沉重,一个兵要数倍的百姓供养,我也是同样意思。

兵书没有说当时供给是什么制度,井田制是你自己的判断,而且还推倒我的头上来,我还真没说过什么井田制。

至于募兵制也完全是你的推断,为何要栽倒我头上?

我说的是古代统治者会根据经济承受力去征兵,掌握好战斗人员和后勤生产人员的比例,否则国家和军队都会崩溃,这到了你嘴里,就成了募兵制了??难道征兵制国家就不要后勤了,不用吃饭了??请问什么叫募兵制?

所谓斗大的东西都是你自己推断出来,倒给我而已。

古代国家,不管使用什么样的军事制度,募兵也好,井天也好,在科技和生产力落后的情况下,后勤民夫数倍于战斗兵员是一个不折不扣的事实,既然你能承认这个事实就是了,其他的不是现在要讨论的问题。明白没

原帖由 恨地无环 于 2010-12-7 18:58 发表

前面一个回帖中,你用秦楚两国来说明赵国实际控制面积小,也是类似的问题,秦楚两国的边地有不少地形复杂的少数民族聚居地,在这些地区会出现统而不治的情况,但是赵国三面都有其他诸侯国,北面以赵长城为界,这些边境地区都是必须有效控制的,与秦楚不类。幸而您终于看出地图上赵国还是比山西大些,也算读图上的一个巨大进步了。。。

赵国北部边境同样是荒凉之地,还有,我说的山西大小,是大致上的泛指,这些问题没必要太精确,没想到您精确的思维立刻要精确计算,严格指出赵国比山西大些,感谢您的指导。

然而您对粮草和吃饭却显得非常大方了,人能背多重,走多远,吃多少饭,等等都采取大忽略的态度,看来您的精确也是选择性的。

[ 本帖最后由 naniwa 于 2010-12-8 10:40 编辑 ]

作者:

绛橙子 时间: 2010-12-8 10:28

楼主的逻辑很简单--从理论上看绝对不可能,所以我坚决不相信。

这种论断还有N多人和他来有理有据的讨论,笑死我了。

作者:

恨地无环 时间: 2010-12-8 10:36 标题: 回复 #98 绛橙子 的帖子

的确无非是展现错谬,博人一笑而已。

作者:

naniwa 时间: 2010-12-8 10:44

原帖由 恨地无环 于 2010-12-8 10:36 发表

的确无非是展现错谬,博人一笑而已。

那难得您笑了这么久,还能和我笔耕不缀,是不是该谢谢您了

至于这个错谬,您可说早了,您也没足够的东东证明您是对的

大家都是探讨而已,您一个斑竹,就这个态度,呵呵,您何以知之您不是错谬

[ 本帖最后由 naniwa 于 2010-12-8 10:49 编辑 ]

作者:

naniwa 时间: 2010-12-8 10:48

原帖由 绛橙子 于 2010-12-8 10:28 发表

楼主的逻辑很简单--从理论上看绝对不可能,所以我坚决不相信。

这种论断还有N多人和他来有理有据的讨论,笑死我了。

想笑的人大可不必来看我的帖子,省的耗了您的时间,更无须回复为我盖楼

笑死你了,我可赔偿不起,留着您的命去干你该干的事儿吧。

我发这贴同样是想看看有多少人值得让我一笑,的确挺多,呵呵呵。

作者:

梦行天下 时间: 2010-12-8 10:50

呃,如此激烈的争论...

作者:

恨地无环 时间: 2010-12-8 11:02 标题: 回复 #100 naniwa 的帖子

我对史区的态度就是必据实而言,所以对于赵国没有山西省大这类言论,展现其错谬之处也是理所应当。

您不能自证其是,即不能证史记等所载为非。如此而已。

作者:

naniwa 时间: 2010-12-8 12:29

原帖由 恨地无环 于 2010-12-8 11:02 发表

我对史区的态度就是必据实而言,所以对于赵国没有山西省大这类言论,展现其错谬之处也是理所应当。

您不能自证其是,即不能证史记等所载为非。如此而已。

您所言甚多,恐怕不仅仅是要证明赵国比山西大吧,我只说泛指山西大小,可从未说过比山西小,篡改无益

您既无法佐证自己的观点,亦无实据让他人信服,如此权当是探讨也罢,却非要嘲笑攻击他人,何其没有斑竹之风度,呵呵呵

[ 本帖最后由 naniwa 于 2010-12-8 12:32 编辑 ]

作者:

恨地无环 时间: 2010-12-8 14:18 标题: 回复 #104 naniwa 的帖子

好吧,您没有说过赵国比山西小,您的原话是“要说实际控制区赵国比山西小了不少”。

相信您对于赵国实际控制区的面积估算是有实据令他人信服的。

作者:

关内侯 时间: 2010-12-8 15:16

我看完后比较困惑为什么认定时代越进步,兵力就应该越多?反之则不然?

因为科技的进步必然会一部分的代替人的作用,就跟工厂一样,以前100个人做的事情后来50个人在科技设备的帮助下就能完成。而先秦时期估计新的科学技术还没有广泛应用,基本都是靠人来解决问题,比如后勤等。

[ 本帖最后由 关内侯 于 2010-12-8 15:20 编辑 ]

作者:

风云天下 时间: 2010-12-8 16:31

楼主想证明没有四十万人被杀,或者说当时没这么多军队,但一切只是推论,没有证据证明确实有四十万,也同样没有证据证明没有四十万。

红军长征时有两万人吧,是不是还有四万农夫跟着后勤?

作者:

风云天下 时间: 2010-12-8 16:46

还有杀人的方法,杀人很麻烦吗?选好地方就是了,我没杀过人也没打过仗,但一样能想个办法:首先完全不用秦军挖坑,把俘虏编组挖坑,挖坑的一个组或者几个组先找强壮些的挖着快,也可以吃饱点,不劳动的编组完全可以一天只吃一个馒头,既节约粮食,又让他们能动却没力气反抗和逃跑。只要坑挖完就简单了,让休息多日的秦军驱赶饿得半死的俘虏往坑里跳,拿着长矛他就是不想跳捅一下也捅进坑里了。埋更简单,坑填满,仍然让一小部分俘虏埋俘虏,就盖点薄土就行了,然后完事后全杀了余下的埋都不用埋,荒野中狼也会帮着处理尸体。

当然也可以利用地形,那地方不是多山嘛,假如有好的山谷,就省事了,直接赶着俘虏往山崖下跳,可能更简单。

作者:

tiger1970 时间: 2010-12-8 17:00

原帖由 风云天下 于 2010-12-8 16:46 发表

还有杀人的方法,杀人很麻烦吗?选好地方就是了,我没杀过人也没打过仗,但一样能想个办法:首先完全不用秦军挖坑,把俘虏编组挖坑,挖坑的一个组或者几个组先找强壮些的挖着快,也可以吃饱点,不劳动的编组完全 ...

总算遇到个明白人啦......

作者:

naniwa 时间: 2010-12-8 17:04

原帖由 恨地无环 于 2010-12-8 14:18 发表

好吧,您没有说过赵国比山西小,您的原话是“要说实际控制区赵国比山西小了不少”。

相信您对于赵国实际控制区的面积估算是有实据令他人信服的。

我当然可以说出我的观点,至于信服与否,那就是您的事儿了。我从不强迫别人信服,但我也不会随便信服别人。

古代特别是先秦时代,限于科技和生产力等等因素,政府对国土和人口的控制能力是很弱的,远不能和今天相比,古代政府控制区域主要集中在城市和城市周边的农村,对于远离城市的广大偏远地区基本没有控制能力,一国之中还是有很多化外之地与化外之民。真论实际控制面积,赵国未必比山西大。如此而已。

看来您很擅长抓别人的小辫子大做文章,只是我的帖子不是讨论赵国和山西的面积之比,而是从后勤等方面质疑赵军被害的兵力,在这个主要问题上,您始终无法举证道出真相。

您如此这般的抓这么个不是重点的小辫子不放,无非就是趁机贬损于我,满足您的胜利的快感而已,您既然无法让我信服,大可扬长而去,这般抓小隙而泄私恨,非君子也,呵呵呵。

作者:

tiger1970 时间: 2010-12-8 17:17

原帖由 风云天下 于 2010-12-8 16:31 发表

红军长征时有两万人吧,是不是还有四万农夫跟着后勤?

好吧,我也跑一下题。

中央红军离开瑞金时约八万多人。

第一、三军团各一万五左右。

第五军团一万二左右。

第八、九军团各万人出头。

中央直属两个队约两万多。

其中,一、三军团的六个师和五军团的一个师是主力,就是能打的部队。这七个师合计不到四万人。

湘江战役后,八军团撤销番号,九军团只有三个团。五军团由于损失一个主力师(陈树湘师),只剩下四个团。全军减为三万人,损失五万人左右。但是,主要干部和主要战斗力量得以保存。

第六军团七千人西进,与贺龙二军团会合。最后加上九军团余部组成二方面军。

第七军团七千人东进,并进一步组建成十军团,最后仅剩粟裕、叶飞所部数百人。

红军大致的编制:

军团下辖二至四个师,师辖三团、下面按三三制原则为营连排班,满编每个团约在千人左右。一、三、五军团大约有30多门迫击炮,平均每人约携带50发子弹。八、九军团为新组建军团,特别是八军团。八九军团基本没有重武器。六七两个军团也不是主力兵团。

从上述数据可以大约回答你的问题。

以上数据和番号是根据记忆,不保证十分准确,但大致准确还是能做到的。

[ 本帖最后由 tiger1970 于 2010-12-8 17:18 编辑 ]

作者:

naniwa 时间: 2010-12-8 17:17

原帖由 风云天下 于 2010-12-8 16:31 发表

楼主想证明没有四十万人被杀,或者说当时没这么多军队,但一切只是推论,没有证据证明确实有四十万,也同样没有证据证明没有四十万。

红军长征时有两万人吧,是不是还有四万农夫跟着后勤?

说得好,我当然只是推论,其他人又何尝不是如此,真是因为没有实际证据,所以我们才在这里争论,如果早就铁证如山,那谁还犯得着争论呢?中外历史几千年,真正有考古实物证据的,只是极少数吧,其他的,哪一样不是推论呢?

红军长征有多少人,那要看是哪部分红军,处在哪个时期。

我要告诉你的是,现代军队由于科技的进步,后勤系统和古代还是有质的区别的。

尽管如此,现代军队的后勤人员仍然不少

日军2万人的一个师团就有数千辎重兵,还有朝鲜民工,然而日本兵还四处抓苦力挑夫的事儿应该不陌生吧。

解放军淮海战役,60万兵力,550万支前民工,80万头牛马。

到1979年的解放军攻打越南,投入兵力约二三十万,民兵和支前民工超过了50万。

作者:

风云天下 时间: 2010-12-8 17:32

是啊,但是史书上也没说四十万全部是战斗人员而不包括民工。

你说民工应该是在运粮的路上不全在军队里,但这也只是推论,民工不光要运粮,还要帮助修筑工事,还有做饭洗衣修理兵器等等这些,上面恨地估计有三分之一在军队,我觉得少了,起码三分之二。

还有上面你说的政府控制力问题,现在国家对于偏远地区依然控制力不足,这不能说明问题。政府只要控制军事要点,边境线,人员聚集区就行了,没必要非要去管住在珠穆朗玛峰上的一户人家。

作者:

风云天下 时间: 2010-12-8 17:35

还有说战时动员问题,国家要发动战争,肯定是储备很久了的,不可能粮库里没粮食就把田里的农夫抓出来运粮去了,不能凭空把古人当成不顾实际的白痴,既然要打仗,肯定有全盘计划的,包括后勤,当然也包括怎么处理俘虏。

作者:

恨地无环 时间: 2010-12-8 19:17 标题: 回复 #110 naniwa 的帖子

您大可不必扯上啥私恨的,就是一个简单的道理,如果要用数个条件经过几个步骤导出一个结论,那这些条件和步骤必须足够精确且经得起推敲。

像刚开始讨论的时候,您说长平的地势狭窄,容不下四十万人,我拿地图给您看,您看不懂,我没办法。现在不知道您还坚持原来的看法不。

后来,您问我唐宋时人是否看到四十万具尸骸,我指出尸骨会风化消失后,您也不继续追究存留的尸骨数量了。这就是一条条推敲条件和步骤。这些东西上是不能留小辫子的,不然整个推论的金字塔根基就是虚的,小辫子一扯,全部倒塌。

您计算运力的时候,有计算粮仓点、畜力、水运这些因素么?恐怕没有吧。秦军征发十五岁以上男子赴长平,战后秦军死伤半数,国内空。可见这场战争双方都是掏了老本的,兵力、补给这些都可以往极限算。

113楼说到在前线的这些劳工,沈括运粮里面计算的是有三分之一的士兵是看守辎重的守卫人员,大概比例相似吧。

这样算的话,还是假设民夫三倍于士兵,有十分之一的民夫被秦军包围,设个方程解一下,四十万人里面大约三十万士兵,十万民夫。

按照沈括运粮计算的比例,再减去十万守卫人员,直接战斗人员是二十万。(当然被围粮断后,其实已经没有分别了)

[ 本帖最后由 恨地无环 于 2010-12-8 19:19 编辑 ]

作者:

naniwa 时间: 2010-12-8 21:22 标题: 回复 #115 恨地无环 的帖子

好,很高兴看到您又给我回复了,而且这次是讨论的语气,我对这点表示非常欣赏,不愧为斑竹之胸襟。

卫星图我看不懂没办法,您尸骨风化论,我也质疑过,您无法举证证明自己的观点,我再追问也无意义。

粮仓点,我认为一般古代屯粮地点会选择在己方纵深领土内的大城市或其他重要地区,这样不容易为敌方所袭,长平这样的地方地处多国交界,赵国不会把粮点设在这个地方附近。

畜力问题,首先,先秦时期运力还是以人为主,畜力其次。其二,我已经说过,后勤人员运的远远不止粮食,还有大量不可食用的各种军事物资,这些东东恐怕早能大大抵消畜力了吧。

水运问题,我不清楚长平附近是否有通往邯郸的大型河流,没有看到过赵国有大量水运的记录,也没有看到过这次战役有水运的记载。据我所知,北方内陆战役,陆运为多,水运较少。

还有,您应该没有仔细看我回复的帖子

秦王发的是河内一个地方的十五岁以上男子,并非全国,数量是很有限的,而且这个时候长平战役已经接近尾声了。

秦军伤亡过半话就是最大的矛盾之处了。

史书说,赵军战斗损失5万,被俘杀40万,秦军伤亡过半。

已知秦赵两军兵力大致相当,也是史学界公认的。赵军才伤亡5万,秦军伤亡过半岂不是30万了?????难道说秦军在处理40万战俘时,自己死了30万?

至于您说,您认为 赵军兵力30万,后勤民夫90万,我仍然认为过于庞大,难以认同。

[ 本帖最后由 naniwa 于 2010-12-8 21:26 编辑 ]

作者:

恨地无环 时间: 2010-12-8 22:40 标题: 回复 #116 naniwa 的帖子

看地图不难,研究历史免不得用到,学一点也不是坏事。

关于尸骸的问题,如果您觉得尸骨不会风化消失,那我认为是比尸骨风化更需要证明的。

总的来说,您对当时社会短期承受超额动员的能力估计得比我低。

你可以看看葛剑雄关于秦始皇征发人力的文章。文中指出在秦始皇三十五年左右,秦国有一百六十至一百九十万人的粮食供给需要由民夫运输,其中有六十万人在北部边疆,需要十五人千里运粮而饷一人。按当时人口四千万计,征发的民夫也要达到总人口数的一半。的确数字庞大得惊人,而且秦朝的确就这样走向了毁灭,但是在短时间内,这种超额动员并非不可能。(如果按照您对秦人口和当时政府对人口控制力的估计,恐怕女子当运都未必够用了)

作者:

风云天下 时间: 2010-12-9 10:40

有些事情不能以常理度之,国家战争是非常时期,特别是秦国这样崇尚法家,法纪严明又严酷的国家.

后来陈胜吴广是怎么造反的?不就是因为在规定的时间内到不了地方要处死吗?有了这样的法令,可以想像应该可以让民力用到极限。就运粮来说,如果严酷的话,运的粮是不能给民夫吃的,很可能要民夫自备干粮,这样国粮消耗就很少了,再加上有官兵押运,皮鞭刀剑之下,速度也慢不下来。当然这也只是我猜测,但我想国家到了生死存亡关头,而本国又本有严酷法令的历史,在短时间内发挥国力民力极限是有必要的。

还有你上面很多都是“我认为”,这就是以常理度之了,如果光说“我认为”,那根本没必要讨论了。史书不可信,考古考不出原貌,根本没办法研究和讨论历史了。大家各自想像吧。

作者:

独一村 时间: 2010-12-9 12:03

很精彩的辩论!

不过,史书到底可信性有多高!?是不是每个史官都是司马迁呢!?是不是司马迁的《史记》就全真实了呢!?《史记》中有多少是民间的流传野史呢!?而又有多少野史,在司马迁的个人主观论断下,加以修饰而成的呢!?

历史只供参考,真的以历史的数据做为判断,是不是有欠推敲!?

个人无聊,请勿见笑!

个人无聊,请勿见笑!

作者:

naniwa 时间: 2010-12-9 12:29

原帖由 恨地无环 于 2010-12-8 22:40 发表

关于尸骸的问题,如果您觉得尸骨不会风化消失,那我认为是比尸骨风化更需要证明的。

总的来说,您对当时社会短期承受超额动员的能力估计得比我低。

你可以看看葛剑雄关于秦始皇征发人力的文章。文中指出在秦始皇三十五年左右,秦国有一百六十至一百九十万人的粮食供给需要由民夫运输,其中有六十万人在北部边疆,需要十五人千里运粮而饷一人。按当时人口四千万计,征发的民夫也要达到总人口数的一半。的确数字庞大得惊人,而且秦朝的确就这样走向了毁灭,但是在短时间内,这种超额动员并非不可能。(如果按照您对秦人口和当时政府对人口控制力的估计,恐怕女子当运都未必够用了)

卫星图我会慢慢看的。

尸体的事儿嘛

我从来没说过尸骨不会风化,问题是您有能力证明确有四十万具尸骨吗?无论是所谓唐宋发现大量白骨还是今天出土百余具白骨,均无法证明四十万这个数字,我不否认赵军损失惨重,只对这个数字不认可,您既无法证明这个数字,何必还纠结这个问题呢。

葛大师的推理,大致听过一些,我还是那句话,大师有大师的看法,我有我的看法,葛大师虽然是大师,但毕竟也是猜测,做不得真理。

古代作者笔下写个六十万一百万很简单,但放到事实中就绝非那么简单的事情了。

战争动员是一个很复杂的问题,从战斗人员到后勤人员,涉及到一个国家的通信、交通,生产等等方面的因素,现代一个人口两三千万的国家,维持一两百万的军队都非常紧张,何况先秦。

看看你的数字吧,确切说是葛大师的,秦朝近两百万军人的粮食需要运输,就相当于要六百万民夫,也就是说,秦朝征发的壮丁数字达到800万。如果再加上在后方从事粮食生产的民夫,秦朝的壮丁应该有一千多万。

您能认为这并非不可能,说明您的观点和我相差甚远

作者:

chenchuan777 时间: 2010-12-9 12:36 标题: 壮士之殇

人是铁,饭是刚!再好的军队也要吃饭。

作者:

明智 时间: 2010-12-9 13:06

纳子脾气真好……

作者:

tiger1970 时间: 2010-12-9 13:17

原帖由 风云天下 于 2010-12-9 10:40 发表

有些事情不能以常理度之,国家战争是非常时期,特别是秦国这样崇尚法家,法纪严明又严酷的国家.

后来陈胜吴广是怎么造反的?不就是因为在规定的时间内到不了地方要处死吗?有了这样的法令,可以想像应该可以让民力用 ...

明白人总还有啊......

作者:

naniwa 时间: 2010-12-9 13:28

原帖由 风云天下 于 2010-12-9 10:40 发表

有些事情不能以常理度之,国家战争是非常时期,特别是秦国这样崇尚法家,法纪严明又严酷的国家.

后来陈胜吴广是怎么造反的?不就是因为在规定的时间内到不了地方要处死吗?有了这样的法令,可以想像应该可以让民力用到极限。就运粮来说,如果严酷的话,运的粮是不能给民夫吃的,很可能要民夫自备干粮,这样国粮消耗就很少了,再加上有官兵押运,皮鞭刀剑之下,速度也慢不下来。当然这也只是我猜测,但我想国家到了生死存亡关头,而本国又本有严酷法令的历史,在短时间内发挥国力民力极限是有必要的。

还有你上面很多都是“我认为”,这就是以常理度之了,如果光说“我认为”,那根本没必要讨论了。史书不可信,考古考不出原貌,根本没办法研究和讨论历史了。大家各自想像吧。

您很有讨论的兴趣

民夫吃自己的干粮也好,吃国家的也好,总要带在身上的吧。

一个国家的武力运用取决于科技和国力等“硬件”,而”软件“方面只能起到辅助作用,不能根本上改变什么。

这句话我已经重复了很多次。

比方说你能跑多快,关键取决于你的身体你的实力,我拿刀逼着你 ,你能跑得比兔子快?能跑得比刘翔快?能跑出个世界冠军?能连续12个小时不停歇的跑?

或许你跑得比平时快点,但不会有本质上的区别。

另外,

我说的话,当然是“我认为”,难道你说的话不是“你认为”?你的话除了能代表你还能代表谁?

加不加”我认为”有什么区别呢?

我加个”我认为“只是想的表示个人观点而已,司马迁的史记同样只能代表司马迁的观点,同样是”我认为“。

[ 本帖最后由 naniwa 于 2010-12-9 13:38 编辑 ]

作者:

恨地无环 时间: 2010-12-9 14:15 标题: 回复 #120 naniwa 的帖子

如果您凭自己理所当然的想象,把那些经历过或者接触过一手资料的古人的记载视为“笔下写个六十万一百万很简单”,那也就很难讨论了。

比如您想让我去实践红军妇女粮秣队的运粮状况,那我可以很肯定地说,论吃苦耐劳、负重行远,我绝对比不上当年普通的劳动妇女。就算有人拿刀逼着我背六十斤粮食上剑门,我也过不去。但是对于亲历者的记录,只要没有反面的铁证,我还是愿意尊重相信的。

作者:

shicanhui 时间: 2010-12-9 14:21

杠上了!讨论到这地步就成打嘴仗了。

作者:

naniwa 时间: 2010-12-9 15:35

原帖由 恨地无环 于 2010-12-9 14:15 发表

如果您凭自己理所当然的想象,把那些经历过或者接触过一手资料的古人的记载视为“笔下写个六十万一百万很简单”,那也就很难讨论了。

比如您想让我去实践红军妇女粮秣队的运粮状况,那我可以很肯定地说,论吃苦耐劳、负重行远,我绝对比不上当年普通的劳动妇女。就算有人拿刀逼着我背六十斤粮食上剑门,我也过不去。但是对于亲历者的记录,只要没有反面的铁证,我还是愿意尊重相信的。

您和我都是凭自己的想象,如果说证据,您也就仅仅是史记里的“四十万”一个数字罢了,舍此之外,您也无实证。

司马迁不是亲历者,他写战国的事儿,就像我们写明末清初那会儿的事儿一样,隔个一两百年了。

其二,司马迁接触的也未必就是一手资料,汉和战国不同时代,经历了秦朝的焚书坑儒以后,资料缺乏,极少数留下的都是秦朝的官方资料,这些资料当然会站在秦的角度上夸大自己的功勋和伟大,另外就是民间野史了。这些东西未必能全部反映出客观真实。古代条件限制,司马迁本人当然也无法证实这些资料的真实性。只能主观判断取舍。

红军运粮队女人背60斤的事儿,女人背60斤到底能不能长时间的翻山越岭,一两个月哦,这个问题是可以做实验的。或许极个别猛女能做到吧,但我不信大部分女人能做到,您还要挖坟和我讨论这事儿吗

您太没自信,您不是没实力,而是没那种精神,假设真把您穿越送到那个时代,让您自己求生,相信您很快会适应,绝对会超过那时的妇女,而且会和同类的壮丁不相上下。

现代人不是体力不如古代人,相反,现代人由于营养各方面的提高,身体本质明显比古代人强。

现代人缺的是那种吃苦的环境和精神而已,一旦被逼入那种环境,求生的本能会让你很快做到。

作者:

naniwa 时间: 2010-12-9 15:48

至于您说的尊重和相信的事儿,两者不能混为一谈

我很尊重司马迁,但不等于我要把他所有的话当圣旨,

我有疑问,但也不等于我不尊重司马迁

司马迁是个伟大的史学家,但不等于他的书就是圣经,他也是人,他的书同样有他个人的主观局限,何况在那个信息极度闭塞,科技又极度落后的年代,去记述一两百年前的事情,又无大量的一手资料,肯定是主观多于客观,错误是在所难免的。

[ 本帖最后由 naniwa 于 2010-12-9 15:49 编辑 ]

作者:

恨地无环 时间: 2010-12-9 18:24 标题: 回复 #127 naniwa 的帖子

秦并六国后各种征发迁徙的数据,难道还有比秦官方档案更第一手的?还是一概斥之假账?

作者:

shicanhui 时间: 2010-12-10 08:13 标题: 回复 #128 naniwa 的帖子

第一 生物界有个不成文的定律,成年野生动物单位重量产生的力量是现代人的7倍。原始人力量比我们大得多,这不是你营养不营养的问题,也不是你适应适应的问题,至于说到红军时期的妇女,和我们都属于现代人,我们长期锻炼是可以达到的。再说一个我身边的例子,给我们公司干活的搬运工有次大罢工,我们公司职工只能自己搬运,前后对比的结果是:我们12个男的效率是她们4个妇女的一半,而且是当天,第二天都不能干活了。当然我相信我们经过长期的锻炼能达到这样她们甚至超过她们。但在对比前我们不知道差距而做出的判断还是相当不准的。

第二 我以前见某史书记载(名字忘了)长平之战时当赵括领兵受挫赵军处于劣势时,秦王曾下诏发布几道命令,其中就有“15岁以上所有男丁全上前线”以期一举歼灭赵军,以前打仗确实这样,全部男的上了大部分(肯定也有留下的),至于怎么保障你就别替他们操心了,人家有方法。

当然争议这个可以理解,但我觉得哪有地方埋40万人的疑问纯属瞎操心,我们公司新征的地埋40万都够。(当然你认为没埋40万可以争论)

作者:

naniwa 时间: 2010-12-10 11:29

原帖由 恨地无环 于 2010-12-9 18:24 发表

秦并六国后各种征发迁徙的数据,难道还有比秦官方档案更第一手的?还是一概斥之假账?

您为什么总要从极端的角度去理解我的观点呢?莫非这就是您的辩论技巧?

我有一概斥之为假账吗?我只说司马迁不是战国人,且一两百年之后的时代,经历了战国秦汉三代,所能搜集的资料未必都是一手资料,未必都正确客观而已,这就算全盘否定啦??

再次声明,我并无否认长平之战的存在,也不否认长平之战的惨烈和赵军损失的惨重,我只对四十万这个数字有怀疑,即战争规模问题,如果连这样的怀疑都算“一概斥之为假账”,那看来您是把《史记》当圣经读了。

作者:

naniwa 时间: 2010-12-10 11:33 标题: 回复 #130 shicanhui 的帖子

您还是按捺不住,加入的嘴仗里去了。

你们几个男人没锻炼,没吃过苦,比不得劳动妇女啊,

建议您和这个几个妇女一起锻炼劳动个半年一年的,保管您干的比她好。

秦王发十五岁男子的问题,我都解释过很多次了,看来您没仔细看哦。

作者:

恨地无环 时间: 2010-12-10 19:57 标题: 回复 #131 naniwa 的帖子

因为人口是有延续性的,所以长平之战的数据并非孤立。

只要秦并六国后那些征发迁徙的数据是可信的,那长平之战时秦赵两国也有能力发动如此大规模的战争。

反之,如果秦赵两国在长平之战时的动员能力上限达不到史记记载的水平,那秦并六国之后的大规模征发迁徙也不可能实现。当然,除非那半个世纪里人口爆炸性增长。

史家绝唱,无韵离骚。史记中存在虚构性、小说性的东西,这一点毋庸置疑,比如一些怪力乱神的东西,一些死前独语、两人密谈的内容,几乎可以断定司马迁采用了一些传说性的东西,或者自己根据人物性格、事件逻辑等进行了文学性的补充。

史记肯定不是圣经,它是目前我们所能获得的,关于那段历史最为翔实可信和重要的文本之一,于是对于那段历史的诸多讨论无可避免地要以这个文本为基础。在没有明显的、过硬的证据证明其错误的前提下,采信其内容,即是保存了讨论的基础。倘若认为这个文本以虚构夸大等随性的记载为常,那史记倒真成了神话和传说的故事集了。

[ 本帖最后由 恨地无环 于 2010-12-11 01:13 编辑 ]

作者:

一般般 时间: 2010-12-11 19:17

原帖由 naniwa 于 2010-12-4 19:23 发表

从人口基数,后勤补给,相近时代战争规模等方面来考量,赵国没有这么多军队

一个可以容下四十万人的山谷,该有多大,要把这样的山谷填平,需要多少人挖土,要多长时间?自己去想吧

这贴还在论呢,

我说怎么您一直认为埋四十万人要很大的山谷,要挖很多土呢,,,

并不是如你想的,让人站在山谷里用土埋,而是把人往山谷里赶,用人把山谷填平了,,之后上面埋不埋土都未可知,看秦军的心情,

秦军要做的只是诱使降兵走到山谷边(命令都行,都成降兵了,还不是秦军说向哪走就往哪走,)

之后在后面放箭把降兵赶入山谷中就成了,

作者:

shicanhui 时间: 2010-12-13 09:11 标题: 回复 #132 naniwa 的帖子

我没打嘴仗啊,我说是不是40万可以争论啊。我说的是可能性上不存在逻辑问题,但逻辑上说的通不代表就是。我史书看的少谁知道是不是。不过我看你批驳的挺好的,但你认为是多少人合适并有相关证据么?

作者:

naniwa 时间: 2010-12-13 10:11

原帖由 恨地无环 于 2010-12-10 19:57 发表

因为人口是有延续性的,所以长平之战的数据并非孤立。

只要秦并六国后那些征发迁徙的数据是可信的,那长平之战时秦赵两国也有能力发动如此大规模的战争。

反之,如果秦赵两国在长平之战时的动员能力上限达不到史记记载的水平,那秦并六国之后的大规模征发迁徙也不可能实现。当然,除非那半个世纪里人口爆炸性增长。。

我当然认为秦统一后那些大规模征发壮丁,如您前次说的征发数百万壮丁的数据不可信。

长平之战的数据不过是这些不可信数据里的一个代表点罢了。

原帖由 恨地无环 于 2010-12-10 19:57 发表

史家绝唱,无韵离骚。史记中存在虚构性、小说性的东西,这一点毋庸置疑,比如一些怪力乱神的东西,一些死前独语、两人密谈的内容,几乎可以断定司马迁采用了一些传说性的东西,或者自己根据人物性格、事件逻辑等进行了文学性的补充。

史记肯定不是圣经,它是目前我们所能获得的,关于那段历史最为翔实可信和重要的文本之一,于是对于那段历史的诸多讨论无可避免地要以这个文本为基础。在没有明显的、过硬的证据证明其错误的前提下,采信其内容,即是保存了讨论的基础。倘若认为这个文本以虚构夸大等随性的记载为常,那史记倒真成了神话和传说的故事集了。

聊聊史记,当然可以。

史家之绝唱,无韵之离骚。史记写的非常好,尤其是扣人心弦的故事性和栩栩如生的人物塑造,但也正是因为这一点,使得史记的真实性或多或少的受到了影响。

最大一个证据就是,司马迁把传说中的炎黄五帝等等神话人物全部当成正史来写。可见,司马迁是不排斥一些野史传说的,他写史书更注重故事性。

我不是说史记完全不可信,至少它是中国少有的长期的历史资料巨著,它所记载的历史发展进程肯定是符合事实的,但关于里面的一些细节和一些数据的话,就未必完全真实了。

我质疑的是史记里的某几个数字,并未对全书整体提出异议,

质疑的证据我当然有,

如果这点质疑都不许存在,那不是把史记当圣经又是当什么呢?

作者:

naniwa 时间: 2010-12-13 10:12

原帖由 shicanhui 于 2010-12-13 09:11 发表

我没打嘴仗啊,我说是不是40万可以争论啊。我说的是可能性上不存在逻辑问题,但逻辑上说的通不代表就是。我史书看的少谁知道是不是。不过我看你批驳的挺好的,但你认为是多少人合适并有相关证据么?

证据有,我可以慢慢和你们说。

作者:

congwanshui 时间: 2010-12-14 13:07

原帖由 tiger1970 于 2010-12-3 11:39 发表

1、这是炎黄史话栏目,别随口就扯进南京大屠杀。按照版规,这里仅能说1840年以前的中国史。

2、没有12万平米的谷地,还没有几个1万平米的谷地吗?我记得有个新闻说过当地的情况,据说在一个能藏几万兵的谷 ...

老虎兄认为秦国有没有3000万人?

赵国就算能出40万兵(这个数据我不太相信), 坑杀前阵亡了多少?

作者:

congwanshui 时间: 2010-12-14 13:24

楼主的所有论据里面有破绽的就是一条埋尸骨的地方不够大, 结果就被人抓住了, 对于这条我也认为

楼主的论据不够充分, 即便如此, 我认为楼主的另几条质疑还是有理有据的, 从秦国当时的人口(绝对没有某些人说的3000万那么多, 奇怪除了楼主没有其他人反驳这个数字),生产力,动员能力等方面来考证40万这个数据是不实的, 另外有些人开脱的理由是这里面不尽是军队, 这个理由本身就是反对史记的记载, 是自己也不相信强行找的一个理由(因为太史公可没这么说,要信就彻底些)。

另外,战争杀人真没那么容易, 特别是杀40万人。

作者:

风精之羽 时间: 2010-12-14 14:08

尸体是用堆的,又不是一人给一个坑,哪有那么好的事情

至于动员力。。现代的中国无徭役,也不是普遍兵役制,lz全凭主观臆想去推断赵国动员不出40万

人,但长平之战后,赵国几乎只剩妇女儿童,这又怎么说呢,莫非lz认为赵国成年男人40万都不到

么?

作者:

congwanshui 时间: 2010-12-14 14:13

如果说楼主是主观臆断的话, 楼上就是空口说白话了, 谁告诉你赵国几乎只剩妇女儿童了?

作者:

风精之羽 时间: 2010-12-14 14:13

说起杀40万人,其实很容易,半个月不给吃的,直接死光光,其他火烧水淹之类都能很轻松解决掉40万人,

别说赵军骚动啥的,要还有能量骚动,至于突围失败全部被俘么

战争中杀人真的很容易,根本不需要自己动手,汉末到三国,人口从几千万减少到几百万,有多少是被直接

杀死的呢?人口减员最大的因素永远是饥饿。

作者:

风精之羽 时间: 2010-12-14 14:15

原帖由 congwanshui 于 2010-12-14 14:13 发表

如果说楼主是主观臆断的话, 楼上就是空口说白话了, 谁告诉你赵国几乎只剩妇女儿童了?

那谁告诉你和lz赵国动员不出40w人的呢?

反正史书的记载都被你们华丽的无视了,我说什么需要理由么?

[ 本帖最后由 风精之羽 于 2010-12-14 14:17 编辑 ]

作者:

shicanhui 时间: 2010-12-14 14:29

前两天我看关于抗日战争的片子,关于中国远征军的,远征军一个师夺取日军固守的阵地,回忆者及解说者都说“血战”“战况异常激烈”等等,持续好像一天一夜或更长(具体忘了),最后死多少人?你猜猜

600多人!LS说的坑杀40万需要杀死多少人?不好说,十万逻辑也成立,1万逻辑也成立(甚至5000也没啥不可信的),倒是超过40万的一半逻辑就不太容易成立了。

都说赵括纸上谈兵,我们(包括我)实际上连赵括的毛都不如,人家读的兵书都是原著,有当大将的老子实战讲解,智商恐怕也比我们高。有时候我们估计的东西也得亏有人信。另外40万人出征需要多少人口做后勤?我说400万人都要不了你信不信?有人还喜欢算粮食怎么运一个人最多运多少粮食,当做数学题呢?

争论是可以推理想象的,但有时候自己的推理也别太当回事

作者:

congwanshui 时间: 2010-12-14 14:35

原帖由 风精之羽 于 2010-12-14 14:13 发表

说起杀40万人,其实很容易,半个月不给吃的,直接死光光,其他火烧水淹之类都能很轻松解决掉40万人,

别说赵军骚动啥的,要还有能量骚动,至于突围失败全部被俘么

战争中杀人真的很容易,根本不需要自己动手 ...

讨论的基础都没有搞清楚啊?

作者:

yukunshi 时间: 2010-12-14 14:50

看了一下楼上的讨论,我觉得最根本的问题就是:在没有确切实证的情况下,我们对于文献记载到底是应该相信还是怀疑?

古史辨学派的态度是怀疑,于是三皇五帝甚至夏朝便都成了神话,并且自认为是坚持了科学的严格性和客观性。

但我认为,没有确切实证的怀疑,较之没有确切证据的相信,其实更为盲目和轻率。

文献记载不是圣经,是可以怀疑和推翻的,但必须要有确切实证。这才是关键所在。

作者:

congwanshui 时间: 2010-12-14 17:08

原帖由 yukunshi 于 2010-12-14 14:50 发表

看了一下楼上的讨论,我觉得最根本的问题就是:在没有确切实证的情况下,我们对于文献记载到底是应该相信还是怀疑?

古史辨学派的态度是怀疑,于是三皇五帝甚至夏朝便都成了神话,并且自认为是坚持了科学的严 ...

是嘛, 那还怀疑啥? 那谁谁谁的器官有多大, 谁能拿出实证?

作者:

yukunshi 时间: 2010-12-14 19:52

原帖由 congwanshui 于 2010-12-14 17:08 发表

是嘛, 那还怀疑啥? 那谁谁谁的器官有多大, 谁能拿出实证?

是啊,你没有确切证据,去怀疑人家的“器官”干嘛?闲的没事干了?呵呵。

作者:

碳纤维拖拉机 时间: 2010-12-14 23:00

原帖由 congwanshui 于 2010-12-14 14:13 发表

如果说楼主是主观臆断的话, 楼上就是空口说白话了, 谁告诉你赵国几乎只剩妇女儿童了?

燕王喜使栗腹以百金为赵孝成王寿,酒三日,反报曰:“赵民其壮者皆死于长平,其孤未壮,可伐也。”

作者:

tiger1970 时间: 2010-12-15 09:13

原帖由 congwanshui 于 2010-12-14 13:07 发表

老虎兄认为秦国有没有3000万人?

赵国就算能出40万兵(这个数据我不太相信), 坑杀前阵亡了多少?

我认为多少一点用没有。关键是拿出证据证明其有,或者是没有。

“认为”这个词是研究历史的大忌。

我甚至反对三红那种“按情理来说就可推断其伪”的说法。

我倾向于这种说法:没有绝对证据之前,即使历史记载十分无稽和混乱,也不得否认历史记载。但是,可以在引述记载的同时说明自己的观点。

比如我们练习武术的,就是这样。

查拳大师常公振芳传下的直拳,拳眼是斜向45度。他老人家教学之前,一定强调:祖先传下的是拳眼正上,我改进的是斜向,为啥要这样改......

我师父传的弹腿也是这样。弹腿三路拳谱是“三路劈砸倒夜犁”,他一定这样教我们,然后说明他的考证是“三路劈砸倒曳犁”。同时他再三强调,将来我们往下传,必须把原拳谱作为最重要的东西一字不改传下去,他的考证,则作为一家之言下传。

所以,我最讨厌通过“推测”、“推断”来否认历史记载的行为。说个实话,你是祖先的后代,祖宗骗你干嘛?谁能相信自己的爷爷和爹成天骗自己?谁能成天撒谎去骗自己的儿子、孙子?

对于记载中一些不好解释的问题,我的态度是:这是某书中说的,说的情况是这样。另外的书是那样说的,说的情况是那样。发掘是再一种情况,发掘出来的情况是另一样----也就是近似“述而不作”的方式。

如果我有自己的态度,在没有确凿证据之前,我把它称为“我的猜想”----首先,是猜想,其次,是我本人的。

作者:

tiger1970 时间: 2010-12-15 09:24

原帖由 shicanhui 于 2010-12-14 14:29 发表

前两天我看关于抗日战争的片子,关于中国远征军的,远征军一个师夺取日军固守的阵地,回忆者及解说者都说“血战”“战况异常激烈”等等,持续好像一天一夜或更长(具体忘了),最后死多少人?你猜猜

600多 ...

百度:松山战役

第一阶段:中国远征军71军新28师、第6军新39师117团,伤亡近1700人(其中阵亡855人)。阵亡士兵805人,军官50人;负伤士兵736人,军官108人。失踪32人。战果:从6月4日—7月1日历时28天,攻占松山外围阴登山、腊孟街、竹子坡。毙伤日军596人,敌我伤亡比1:2.85,接近1:3(毙伤日军数据存疑)。

第二阶段:中国远征军总预备队新编第8军,伤亡6074人(其中阵亡3145人)。包括阵亡士兵3038人,军官107名;负伤士兵2741人,军官188人。总兵力15975人(含配属炮兵),伤亡率38%,另有18人失踪。战果:7月2日—9月7日历时68天,最终攻克松山。全歼日军拉孟守备队,约击毙日军1250人,俘虏28名(含慰安妇)。敌我伤亡比1:4.86,接近1:5。

整个松山战役,6月4日—9月7日共95天,先后10个团2万人,共伤亡7763人(其中阵亡4000人),含失踪50人。毙杀日军超过1250人,敌我伤亡比1:6.2。战死人数超过了负伤人数。

作者:

2529168 时间: 2010-12-15 19:43 标题: 回复 #1 naniwa 的帖子

大秦万里长城都造的了 杀40万人小意思人家是天才吗

作者:

三种不同的红色 时间: 2010-12-15 20:00 标题: 回复 #151 tiger1970 的帖子

松山战役最后采用了坑道爆破的方式。用工兵挖坑道,一直挖到日军工事下面,然后堆上炸药,把鬼子们连同工事一同炸上了天。

如果强攻的话,远征军是不可能攻下来的。

作者:

shicanhui 时间: 2010-12-16 10:11 标题: 回复 #147 congwanshui 的帖子

这个当然不能100%的否定,根据量子理论整个宇宙都没有100%的事情,你去穿墙也有0.00……001%(中间省略几亿个0)的可能穿过去。

但有些事情可以根据逻辑和常识来判断。假如说古代有一个身高4米的人你相信么?即使他的基因发疯了他也长不到4米必死无疑。对比欧美人士的都没嫪毐的一半大你认为可能么?

作者:

shicanhui 时间: 2010-12-16 10:24 标题: 回复 #150 tiger1970 的帖子

有些事情不能两极化也不能定义化,前两天我们看电影时朋友的老婆问“哪个是好的哪个是坏的”我和朋友相视一笑。

“按情理来说就可推断其伪”这话不能说错,但这个情理是不是非常有情理还是本人的情理。

另外你说的“没有绝对证据之前,即使历史记载十分无稽和混乱,也不得否认历史记载。但是,可以在引述记载的同时说明自己的观点。”绝对的证据估计是没有的,应该说有力的证据,另外如果真的历史记载十分无稽和混乱当然可以否定。就像如果某本史书记载某人力气特别大能举起2000斤的东西我们当然可以否定它而不需要找什么证据。当然正史中像这么夸张的说法很少,很多说法只是让你感觉不合情理但又不能十分否定,例如把2000斤下调到800斤我们感觉也不可能但不能断然否定了。

作者:

tiger1970 时间: 2010-12-16 11:35

原帖由 shicanhui 于 2010-12-16 10:24 发表

有些事情不能两极化也不能定义化,前两天我们看电影时朋友的老婆问“哪个是好的哪个是坏的”我和朋友相视一笑。

“按情理来说就可推断其伪”这话不能说错,但这个情理是不是非常有情理还是本人的情理。

另外你 ...

所谓的“情理”,其实是猜测人的主观意志。

好吧,我说个例子。

前几天在贴吧上,看到一位练习形意拳的兄弟说他用单手举起一根鸭蛋粗、3.5米长的蜡木杆尾部练功,能够举半小时。

立即被质疑----情理所无。

那位兄弟最后进行了具体的解释----他是从先从中段举,逐渐过渡到末端举,已经练习好多年。

但是,大家还是不信。

我信。因为太极拳的大杆子就是这样练的。其中的练法,外人不知,对外也不传。我只能说一句----大杆子不是绝对静止的。呵呵。

这就是情理所无,事实所有----原因是:具体细节没有被说清楚。

前一段有质疑120斤大刀能否被举起的。

其实,80年代就有能耍120斤大刀的----四川李青山。他在《自古英雄出少年》这个片子中演一个老人,当时他70多岁。

今年夏天,荆州举行纪念关公的“荆州刀会”,其实就是大刀表演赛。河北选手能舞动80斤大刀。

其实,他们未必有那样大的劲----关键在于技巧。其中奥秘,还是类似的一句----刀必须舞起来。

这就是具体细节没有被说清楚的情况。

所以,无论史书上有啥十分奇怪的说法,在没有被绝对证据证实为伪造前,都不能用“情理”否认。

因为,我们很可能面对的是“细节失传”这个情况,而一旦细节失传,合理的东西立即会变成不合理。

作者:

shicanhui 时间: 2010-12-20 09:13 标题: 回复 #156 tiger1970 的帖子

你这是典型的转换观念,古代技艺的“情理”和我说的没什么关系

吉尼斯记录上的没几个合“情理”的,对于你说的情理有人质疑是正常的,人们没见过没听过的肯定都会质疑,但不会断然否定。

但我说的情理是可以断然否定的,如说古代某人能举2000斤,说古代某人身高4米(均换成现代单位)等。

而且如果说某人能举1500斤和情理么?也不合;1000斤呢?不会100%否定了;800斤呢?难说了。关键大家争论的就是800斤。就是这个有可能又不太合情理的。我说的2000斤和你说的耍大刀都没有多少人对此有争论的兴趣。

作者:

tiger1970 时间: 2010-12-20 11:14

原帖由 shicanhui 于 2010-12-20 09:13 发表

你这是典型的转换观念,古代技艺的“情理”和我说的没什么关系

吉尼斯记录上的没几个合“情理”的,对于你说的情理有人质疑是正常的,人们没见过没听过的肯定都会质疑,但不会断然否定。

但我说的情理是可以断然否定的,如说古代某人能举2000斤,说古代某人身高4米(均换成现代单位)等。

而且如果说某人能举1500斤和情理么?也不合;1000斤呢?不会100%否定了;800斤呢?难说了。关键大家争论的就是800斤。就是这个有可能又不太合情理的。我说的2000斤和你说的耍大刀都没有多少人对此有争论的兴趣。

请拿出某人举2000斤或者身高4米(均换算成现代单位)在史料中的出处,然后再质疑。

请注意,我提醒的是“细节丧失”这一个概念。

我们练武术的,要打到人,首先要把人家的退路全部封住。否则,人家就可能撤走。

要质疑某事情,必须把人家的退路全部封住。

比如说某人出生时红光满天,这里面至少有一种可能----日光在地平线附近散射。想来大家都见过傍晚时候的红光满天。如果是夜间,我本人就确实遇到过夜间下大雪而天空发红的情况。

比如说某人出生时满屋芳香,这里面至少有一种可能----产妇的汗水或者血水具有特殊的味道,或者与室内环境发生化学反应生成香味(我询问过医生,他说每个人的体味是不同的,体味轻重也是不同的)。

另外,还有“理解不同”这一个概念。

比如说某人杀人六万万,这里面至少有一种可能----就是人家的六万万和我们的六万万不是一个意思。所以必须先证明人家的六万万不可能和我们的六万万不是一个意思。

现在,请您拿出这个2000斤和4米的出处,大家分析一下,是否存在“细节丧失”或者“理解不同”的可能。而且,由于我们在历史研究中的低水平----我敢说,即使是三红,也不敢称自己是高水平的----我们的意见当然不是最终或者最权威的意见,对吗?

作者:

shicanhui 时间: 2010-12-21 09:36 标题: 回复 #158 tiger1970 的帖子

你没明白我的意思,我是给你举个例子。我历史知识贫乏,向来不和人讨论史料或细节。我以上说的就是说大家起争执的原因。

如果某史书说某人举2000斤或者身高4米(均换算成现代单位)大家都不会争执,因为这个几乎可以完全否定。但大家争执的就是某些事情(例如举800斤)有人认为99%不可能,有人认为80%不可能,有人认为50%不可能,于是有了争议。

至于你说的堵死所有退路那和有确凿的证据有什么区别,特别是你觉得某人出生时的异象都有可能,那么史书中的任何记载都不能完全否认了,你又不可能携科技小组回到过去某产妇正生朱元璋或别的人时去检验当时的大气物质含量。

我又说到根据量子理论甚至你去撞墙都有可能穿过去,世界上还有啥不可能的呢?大家提出质疑不是说能百分百否认这事,谁也没这功夫。合不合情理自在大家的评价,你要我拿铁证我要你拿铁证是不可能的。

我们回来回去好像我们就某个历史事实有分歧,其实不是,我对任何历史事件都不和别人争论。我之所以发帖是看到某人说埋四十万人需要多大的坑去推翻这个数字,这个不是情理而是基本的判断了。虽然不能做类似的实验,但埋40万人一平方公里都要不了,从这点否认没有40万人是不合逻辑的,没有意义的。我对40万的数字不赞同不反对,只是说明这一点而已。

[ 本帖最后由 shicanhui 于 2010-12-21 09:41 编辑 ]

作者:

tiger1970 时间: 2010-12-21 13:53

原帖由 shicanhui 于 2010-12-21 09:36 发表

回复 #158 tiger1970 的帖子

你没明白我的意思,我是给你举个例子。我历史知识贫乏,向来不和人讨论史料或细节。我以上说的就是说大家起争执的原因。

如果某史书说某人举2000斤或者身高4米(均换算成现代单位)大家都不会争执,因为这个几乎可以完全否定。但大家争执的就是某些事情(例如举800斤)有人认为99%不可能,有人认为80%不可能,有人认为50%不可能,于是有了争议。

至于你说的堵死所有退路那和有确凿的证据有什么区别,特别是你觉得某人出生时的异象都有可能,那么史书中的任何记载都不能完全否认了,你又不可能携科技小组回到过去某产妇正生朱元璋或别的人时去检验当时的大气物质含量。

我又说到根据量子理论甚至你去撞墙都有可能穿过去,世界上还有啥不可能的呢?大家提出质疑不是说能百分百否认这事,谁也没这功夫。合不合情理自在大家的评价,你要我拿铁证我要你拿铁证是不可能的。

我们回来回去好像我们就某个历史事实有分歧,其实不是,我对任何历史事件都不和别人争论。我之所以发帖是看到某人说埋四十万人需要多大的坑去推翻这个数字,这个不是情理而是基本的判断了。虽然不能做类似的实验,但埋40万人一平方公里都要不了,从这点否认没有40万人是不合逻辑的,没有意义的。我对40万的数字不赞同不反对,只是说明这一点而已。

我也不喜欢争论。

但是,我还是主张无确凿证据,无论多么荒诞,均不得以自己的意志否认历史记载。

我们学习历史不是为去否认历史记载的。

因此,只要你无法“堵住所有的退路”或者提出确凿证据,你就不能根据自己的意志否定历史记载。

这就是客观的看问题。我们在判断历史记载上要尽可能避免主观,也就是说避免以自己的意志强加给当时。说句玩笑话----这是干扰历史的行为......

没有铁证,就不能否认。这是基本的逻辑。

任何人不能以“疑似”或者“情理”去判定历史记载错误,即使是皇帝也不成。

但是,只要有了铁证,就可以。

这就是最基本的科学精神。

作者:

xiaoyuzi96 时间: 2011-1-26 06:49

人口的问题比史料更不可靠 第一 古代的记录方式就注定对于大数量这种东西是不可靠的 特别是对于国民人口 军队还好些 分得细

第二 连隐户都不懂 还谈人口

另外 黑户问题 任何时代都解决不了 而且数量绝不是少数

作者:

phoenixdaizy 时间: 2011-1-26 09:37

原帖由 xiaoyuzi96 于 2011-1-26 06:49 发表

人口的问题比史料更不可靠 第一 古代的记录方式就注定对于大数量这种东西是不可靠的 特别是对于国民人口 军队还好些 分得细

第二 连隐户都不懂 还谈人口

另外 黑户问题 任何时代都解决不了 而且数量绝不是少数

40万以赵国的疆域和人口未必不能做到。不过古代科技比较有限,真正的可征战人口还是有上线的。这里40万人虽然包含民夫。但是坑40万可能不是事实数据,但是赵军40万作战全部败北是事实。古代医疗条件有限,阵亡率是比现在高的。

连很久以后很多将军为流矢所中都造成了死亡。

作者:

青皮 时间: 2011-2-1 11:42

阿弥陀佛!

作者:

phoenixdaizy 时间: 2011-8-21 05:31

原帖由 密林繁星 于 2010-12-3 09:41 发表

汉卫青霍去病十万击匈奴,都是骑兵,秦国当时倾国都没10万骑兵。同样情况下,骑兵比步兵消耗的要多的多,一匹马吃的草料,是人口粮的N倍。

补给方式不同,匈奴骑兵亦民亦兵,放马牧之,就地饮食,顺便抄略。

作者:

Shadowleech 时间: 2011-8-21 07:32

原帖由 phoenixdaizy 于 2011-1-26 09:37 发表

40万以赵国的疆域和人口未必不能做到。不过古代科技比较有限,真正的可征战人口还是有上线的。这里40万人虽然包含民夫。但是坑40万可能不是事实数据,但是赵军40万作战全部败北是事实。古代医疗条件有限,阵亡 ...

关键不是在于征兵,而是在于维持这支军队。

如果真的是严酷到那种活不下去的程度,内部绝对会起民变吧。秦后来也确实因此灭亡了。

作者:

Shadowleech 时间: 2011-8-21 07:44

坑杀40万手段,不是什么难事。

关键问题在于

后面白起又说伤亡过半,赵军基本没有损伤全部被俘,而秦军居然伤亡过半,最后赵军投降这不合情理啊。

同时,这不会是赵国的全部兵力,他们不可能弱智到不是国都保卫战就派上全部兵力,尤其是其他几国坐收渔利的情况下。而且还要抵御匈奴。

作者:

KYOKO 时间: 2011-8-21 13:02

白起说的伤亡过半比较公认的是托词,一种夸张的说法

作者:

Shadowleech 时间: 2011-8-21 13:06

如果没有过半,为什么攻邯郸还晚了?要顶住那么多秦军,就算把匈奴那的撤回来赵国起码也得再有20-30万吧。70万军队,这是什么概念??要支持这种规模的军队以那个时代生产力得9000万-1亿人口了。

而且仅仅几年后,廉颇还带军破了趁火打劫的燕国。

[ 本帖最后由 Shadowleech 于 2011-8-21 13:12 编辑 ]

作者:

jasonasher 时间: 2011-8-22 10:28

肯定是有虚报的,那么多人数清楚都要好久

作者:

Garnett2012 时间: 2011-8-23 22:30 标题: 回复 #1 naniwa 的帖子

古代的三军你可以理解为男兵,女兵和老弱残兵,后2者基本上都是后勤保障工作的,所以40万人撑破天也就是10万战斗之兵,剩下的应该都是后勤,还有古人写历史一般不都喜欢夸大战功吗?尤其是人数,秦国统一天下,自然要浮夸一下,还有其他6国也不能写的太怂,不然战国也就不至于打这么久了,所以也就有了秦国的兵力夸大,其他国家的兵力也夸大,就出现了这种局面 一家之言,不喜勿喷

一家之言,不喜勿喷

作者:

晕船水手 时间: 2011-8-31 16:02

克劳塞维茨曾提过,战时从当地临时抽调的民兵,可以达到该地所能维持正规军的7倍左右

作者:

巴卡斯博士 时间: 2011-8-31 16:43

当年长平大战,60万秦军都是男子。

战斗部队,后勤由全国人力来保证

由于攻下韩国野王,占领魏国部分土地。

已经征集当地的粮食和人力

可以说把国力用到了极限

作者:

XM8 时间: 2011-8-31 17:03

没有任何证据能指出长平之战的秦军总数是多少,更别说"当年长平大战,60万秦军都是男子。"

作者:

悄然过寒暑 时间: 2011-8-31 19:09

原帖由 naniwa 于 2010-12-3 15:25 发表

葛大师的话有道理,我也说说我小草民的道理

和战国时代极其相似的有一个时代,就是三国时代,同样是军阀混战,民不聊生

三国时代的人口几何,全国不足800万 (魏450W 吴230W 蜀90W)

这个数 ...

杀俘还不容易? 先饿你个几天 或直接给你食物里加巴豆之类的药物. 3-5百人就足以压制1-2万人了....

另外乱世对人口的伤害远没你想像的那么严重. 乱世受创最严重的是自耕农. 就是国家户籍上的数字. 这些自耕农或死或成流民或成豪门大族的佃户.奴仆 要不就逃到偏远地方当隐户,在户籍上.他们就死了....

而军户,隐户,流民.屯田客.世家,官家的奴仆.佃户都是不入户籍的.而这些人口才是乱世中的大头.

每当我看到一些人言之凿凿的说三国人口几百万的时候, 我就替他感到脸红.连这些随便翻翻史书就一目了然的事情都不知道. 你侃侃大山也就是了.何必给下什么定论呢????

作者:

Shadowleech 时间: 2011-9-1 02:23

原帖由 巴卡斯博士 于 2011-8-31 16:43 发表

当年长平大战,60万秦军都是男子。

战斗部队,后勤由全国人力来保证

由于攻下韩国野王,占领魏国部分土地。

已经征集当地的粮食和人力

可以说把国力用到了极限

秦军如果60万都是极限,赵是怎么做到40万之外还有首都国防军和抵御匈奴的军队(算起来绝对不会少于60万)?

作者:

Shadowleech 时间: 2011-9-1 02:24

原帖由 悄然过寒暑 于 2011-8-31 19:09 发表

杀俘还不容易? 先饿你个几天 或直接给你食物里加巴豆之类的药物. 3-5百人就足以压制1-2万人了....

另外乱世对人口的伤害远没你想像的那么严重. 乱世受创最严重的是自耕农. 就是国家户籍上 ...

问题是这些人有多少能作为征战用的?

作者:

naniwa 时间: 2011-9-1 08:05

原帖由 悄然过寒暑 于 2011-8-31 19:09 发表

而军户,隐户,流民.屯田客.世家,官家的奴仆.佃户都是不入户籍的.而这些人口才是乱世中的大头.

每当我看到一些人言之凿凿的说三国人口几百万的时候, 我就替他感到脸红.连这些随便翻翻史书就一目了然的事情都不知道. 你侃侃大山也就是了.何必给下什么定论呢????

言之凿凿的是史书记载,你该替史官脸红

你所谓“军户,隐户,.......这些人口才是乱世中的大头.”

劳驾拿出“一目了然”的证据,否则我替你脸红

[ 本帖最后由 naniwa 于 2011-9-1 08:07 编辑 ]

作者:

phoenixdaizy 时间: 2011-9-1 14:43

原帖由 naniwa 于 2011-9-1 08:05 发表

言之凿凿的是史书记载,你该替史官脸红

你所谓“军户,隐户,.......这些人口才是乱世中的大头.”

劳驾拿出“一目了然”的证据,否则我替你脸红

人口普查是有问题,晋20-30年人口多了5000万靠生是生不出来的。战乱年代,有1/5的人肯缴税就不错了。

[ 本帖最后由 phoenixdaizy 于 2011-9-2 10:02 编辑 ]

作者:

Shadowleech 时间: 2011-9-2 01:51

原帖由 phoenixdaizy 于 2011-9-1 14:43 发表

人口普查是有问题,晋20-30年人口多了靠生是生不出来的。战乱年代,有1/5的人肯缴税就不错了。

那么这些黑户能作为战争时的人力么?

作者:

悄然过寒暑 时间: 2011-9-2 02:47

原帖由 Shadowleech 于 2011-9-1 02:24 发表

问题是这些人有多少能作为征战用的?

军户和屯田客基本就是为征战使用的. 其他或多或少也有用处 流民和隐户有无用处则看政府的能力了....

作者:

naniwa 时间: 2011-9-2 07:49

不否认 古代存在政府控制之外的人口,但是这些人口是否占“大头”,还有待证据

而且,政府控制之外的人口,政府是无法征发并投入战争的

作者:

XM8 时间: 2011-9-2 07:53

20年前王育民就考证过三国时期的隐匿人口了.

作者:

悄然过寒暑 时间: 2011-9-2 15:37

原帖由 naniwa 于 2011-9-2 07:49 发表

不否认 古代存在政府控制之外的人口,但是这些人口是否占“大头”,还有待证据

而且,政府控制之外的人口,政府是无法征发并投入战争的

若不是控制之外的人口占大头,怎么会形成乱世? 若不是这些人口被地方上的士族阶级侵占.然后推举侵占的最多,运用的最好的那个家族成为首领. 怎么会形成割拒. 最后由抢的更多的人完成统一. 但有一点, 已经被侵占的.地方大族是不会全吐出来的..... 但在和平年代,侵占人口土地就不叫割拒了, 叫兼并.. 全称土地兼并 这词杀伤有多大.不用我说了吧??而土地兼并到极至.又会形成乱世....

随便翻两本书就知道的常识,还需要待什么证据????

不是所有户籍外的人口都是控制之外的. 要看政府执政能力如何. 比如流民.隐户.你有能力处置好.就是一群吃苦耐劳的优秀生产力和兵源. 毕竟流亡后剩下的基本都是壮丁和健妇.

世家大族,你处置的好更是助力, 李唐得世家之力数年平定天下. 晋得世家之力革了曹家的命. 这都是例子.

而士家,屯田客.本就是为了更好控制才特殊对待的. 一专管打仗,一专管种田

唯一控制不了的,就是士族的奴仆, 佃户了. 不过你要打算消灭这个阶级. 那就得先消灭士族. 这不可能....

另外属于僧道也是不交税的.

我光笼统的说说贴子都这么长了, 你要我一条条的列证据我还真没那个功夫. 你要证据,自己去百度我加了线的词.

[ 本帖最后由 悄然过寒暑 于 2011-9-2 16:18 编辑 ]

作者:

naniwa 时间: 2011-9-2 17:55

原帖由 悄然过寒暑 于 2011-9-2 15:37 发表

随便翻两本书就知道的常识,还需要待什么证据????

我光笼统的说说贴子都这么长了, 你要我一条条的列证据我还真没那个功夫. 你要证据,自己去百度我加了线的词.

既然“随便翻两本书”都能找到证据,那就请你“随便翻两本”,拿出“大头”的证据来

你的观点,证据必须你提供,别人没兴趣也没必要为你的观点找证据

既然你没工夫提供证据,只是“笼统”的讲,那叫瞎扯淡

作者:

悄然过寒暑 时间: 2011-9-3 19:11

原帖由 naniwa 于 2011-9-2 17:55 发表

既然“随便翻两本书”都能找到证据,那就请你“随便翻两本”,拿出“大头”的证据来

你的观点,证据必须你提供,别人没兴趣也没必要为你的观点找证据

既然你没工夫提供证据,只是“笼统”的讲,那叫瞎扯淡

行~~~ 那就随便翻点三国那些不入户籍的人口 先算算士兵 先来魏国的.按晋书文帝纪载诸葛诞作乱时司马昭所上表时说的:「今诸军可五十万,以众击寡,蔑不克矣。」, 其他不可调动的边军我就不算了, 就算他五十万好了.

而蜀国按蜀志後主传注引王隐蜀记:「又遣尚书郎李虎送士民簿,……带甲将士十万二千。」 蜀就算十万好了

吴国灭时按吴志孙皓传注引晋阳秋:「浚收其图籍,……兵二十三万。」

有二十三万

三国士兵总量仅表面数字就83万 而按三国时期的士族制度.这83万士兵的父母,妻儿,兄弟

,姐妹都是不入户籍的. 你说我该乘以几才合适???

再来算算官吏的. 按史料说法, 蜀亡时有吏四万,吴亡时有吏三万两千. 魏国的没确切记载.三国加来起算个十万好了. 这些人的家庭也是不入户的. 这些人养的那些奴仆,小妾.也是不入户的.你说我该乘个几???

至于另外那些不入户的妓女,屯田客,隐户,佃户,奴仆. 还有那些地主豪强.我也就不算了...

作者:

naniwa 时间: 2011-9-4 08:54

原帖由 悄然过寒暑 于 2011-9-3 19:11 发表

行~~~ 那就随便翻点三国那些不入户籍的人口 先算算士兵 先来魏国的.按晋书文帝纪载诸葛诞作乱时司马昭所上表时说的:「今诸军可五十万,以众击寡,蔑不克矣。」, 其他不可调动的边军我就不算了, 就算他五十万好了.

而蜀国按蜀志後主传注引王隐蜀记:「又遣尚书郎李虎送士民簿,……带甲将士十万二千。」 蜀就算十万好了

吴国灭时按吴志孙皓传注引晋阳秋:「浚收其图籍,……兵二十三万。」

有二十三万

三国士兵总量仅表面数字就83万 而按三国时期的士族制度.这83万士兵的父母,妻儿,兄弟

,姐妹都是不入户籍的. 你说我该乘以几才合适???

再来算算官吏的. 按史料说法, 蜀亡时有吏四万,吴亡时有吏三万两千. 魏国的没确切记载.三国加来起算个十万好了. 这些人的家庭也是不入户的. 这些人养的那些奴仆,小妾.也是不入户的.你说我该乘个几???

至于另外那些不入户的妓女,屯田客,隐户,佃户,奴仆. 还有那些地主豪强.我也就不算了...

吼吼吼

蜀亡,28万户 94万口,一户3人多一点,

所以我说你该乘以3才合适,80万军队,军户约为250万,这和八百万人口比算大头小头??

还有,三国军制,军户民户都要登记在案的,蜀亡 吴亡 的户数和人口数,究竟包不包括军户在内呢?

按常理,蜀 吴 都是投降的一方,要交出户册,理当把所有户数一并交上,连军队数量都如实上报了,军户必然也在其中,没必要藏匿军户不报

民薄 图籍 是泛指 居民登记户口薄,未必单单指民户不包括军户

还有,根据历史学家的分析,当时蜀汉的成年男子几乎都要有服兵役的经历,按你的算法,蜀汉家家户户都算军户了。

[ 本帖最后由 naniwa 于 2011-9-4 09:34 编辑 ]

作者:

悄然过寒暑 时间: 2011-9-4 11:00

原帖由 naniwa 于 2011-9-4 08:54 发表

吼吼吼

蜀亡,28万户 94万口,一户3人多一点,

所以我说你该乘以3才合适,80万军队,军户约为250万,这和八百万人口比算大头小头??

还有,三国军制,军户民户都要登记在案的,蜀亡 吴亡 的户数 ...

呃....你自己看清楚.... 蜀亡是取的是士民册.... 士民必出自士家无疑... 你说的那个历史学家分析的,给个连接瞧瞧. 而 一户3人是蜀国的情况, 魏呢? 吴呢?

而这仅仅是军人的数量就数百万了, 还有屯田客呢? 还有奴仆呢? 糜兰一介商人,嫁个妹妹 光家奴就给了数千. 那些真正有权有势的该是多少?

这个数据还是三国稳定之后的了. 之前天下群雄并起之时呢?

至于是不是大头各有各的理. 就我的理解,若是皇帝占有的户籍人口要能完胜豪强的话. 那晋朝也不用搞什么九品官人制了. 还能出现世家皇帝共天下的情况???

反正你那三国总人口800万话可以扔了.

你真要抬杠, 给你介绍这篇文章http://wenku.baidu.com/view/196c67d9ce2f0066f533226a.html 比我这侃大山水平高多了...

[ 本帖最后由 悄然过寒暑 于 2011-9-4 11:09 编辑 ]

作者:

naniwa 时间: 2011-9-4 11:39

原帖由

悄然过寒暑 于 2011-9-4 11:00 发表

呃....你自己看清楚.... 蜀亡是取的是士民册.... 士民必出自士家无疑... 你说的那个历史学家分析的,给个连接瞧瞧. 而 一户3人是蜀国的情况, 魏呢? 吴呢?

而这仅仅是军人的数量就数百万了, 还有屯田客呢? 还有奴仆呢? 糜兰一介商人,嫁个妹妹 光家奴就给了数千. 那些真正有权有势的该是多少?

这个数据还是三国稳定之后的了. 之前天下群雄并起之时呢?

至于是不是大头各有各的理. 就我的理解,若是皇帝占有的户籍人口要能完胜豪强的话. 那晋朝也不用搞什么九品官人制了. 还能出现世家皇帝共天下的情况???

反正你那三国总人口800万话可以扔了.

你真要抬杠, 给你介绍这篇文章

http://wenku.baidu.com/view/196c67d9ce2f0066f533226a.html 比我这侃大山水平高多了...

你想扔800万人口,先凑足了证据再来抬杠

我也没否认存在编外人口,不过我要你拿出编外人口占“大头”的实据,不是你“笼统”的举几个“屯田客”和“家奴”来“侃大山”的

[ 本帖最后由 naniwa 于 2011-9-4 12:41 编辑 ]

作者:

悄然过寒暑 时间: 2011-9-4 17:04

晋初废除屯田制后,据《晋书·地理志·总序》记载,太康元年(280年)有户2,459,840,口16,163,863,比《通典》所记载的三国末期总户数增加了67%,即986,417户;口数增加了110%,即8,490,982口。增加的主要为原屯田客转为州县的编户,也就是罢屯田以前屯田客的户口数。

满意了???? 乱世自耕农人口占少数,这简直就是常识. 你要问我1+1为什么等于2 我就只能给你侃大山了....

[ 本帖最后由 悄然过寒暑 于 2011-9-4 17:08 编辑 ]

作者:

naniwa 时间: 2011-9-4 18:31

原帖由 悄然过寒暑 于 2011-9-4 17:04 发表

晋初废除屯田制后,据《晋书·地理志·总序》记载,太康元年(280年)有户2,459,840,口16,163,863,比《通典》所记载的三国末期总户数增加了67%,即986,417户;口数增加了110%,即8,490,982口。增加的主要为原屯田客转为州县的编户,也就是罢屯田以前屯田客的户口数。

满意了???? 乱世自耕农人口占少数,这简直就是常识. 你要问我1+1为什么等于2 我就只能给你侃大山了....

即便按晋初1600万算,也不是你所谓“大头”

魏蜀人口乃263年统计,至280年已经有17年的发展,尤其灭蜀后,西部战争完全停止,人口增长自然加速,加上本来的800万人,亦超过一半多

不管编外人口有多少,你的“大头”论恐怕难以自圆其说

作者:

悄然过寒暑 时间: 2011-9-4 22:23

原帖由 naniwa 于 2011-9-4 18:31 发表

即便按晋初1600万算,也不是你所谓“大头”

魏蜀人口乃263年统计,至280年已经有17年的发展,尤其灭蜀后,西部战争完全停止,人口增长自然加速,加上本来的800万人,亦超过一半多

不管编外人口有多 ...

[ 本帖最后由 悄然过寒暑 于 2011-9-30 00:39 编辑 ]

作者:

naniwa 时间: 2011-9-4 22:30

原帖由

悄然过寒暑 于 2011-9-4 22:23 发表

17年的发展.....

..... 280年统一全国, 魏蜀570万人口经过17年的发展 生了800万人口出来...

你这不是讨论 是在抬杠了. 而上面这数据也明说了. 是取消屯田制度之后 才多 ...

多发大头像并不能当”大头“的证据,你难圆其说,只好多发几个”大头“充数了,理解理解,那我就不再追问了

作者:

lostwsg 时间: 2011-9-23 00:05

这个帖子快一年了

辩论很精彩。

作者:

水若不流 时间: 2011-9-23 03:02

在当时的环境营养下,俘虏饿七天绝对不死也要半条命,别说反抗就算走路也难!!!

在当时的大环境下,一般被俘虏之后都会被放回去,没想到赵兵这么倒霉碰到白起

这个杀神,糊里糊涂被坑杀!!!

至于赵括的尸骨,有种东西叫印证,配饰,文书!!

-------------

另外 动物 很难抓 很难杀 而 人 却是很好抓 很好杀!!不相信就去试试,你可以打过两个人,但是你肯定打不过两只猪!

因为人有思想,会恐惧,会麻木!

作者:

Shadowleech 时间: 2011-9-23 05:27

原帖由 水若不流 于 2011-9-23 03:02 发表

在当时的环境营养下,俘虏饿七天绝对不死也要半条命,别说反抗就算走路也难!!!

在当时的大环境下,一般被俘虏之后都会被放回去,没想到赵兵这么倒霉碰到白起

这个杀神,糊里糊涂被坑杀!!!

至于赵 ...

在被抓就是死的情况下, 人的求生欲望爆发绝对是很可怕的。而且人会用武器。

作者:

中庸 时间: 2011-9-28 00:54

赞同楼主的质疑,说白起坑杀40W人,我觉得也不靠谱,这需要多么周密的安排和统筹,踩点才能完成如此浩大的工程,把40W人偶埋了也是非常大的工作量的。

作者:

ycats 时间: 2011-9-29 15:56

居然还需要民夫,你以为是美国在打仗啊?

40万赵军,就是自己拉粮去打的。结果没粮食了,结果才被灭了。

如果是按照现代军事理论,没错,不可能支持40万军队去作战,但是也就不会出现断粮了。

作者:

悄然过寒暑 时间: 2011-9-30 00:18

原帖由 naniwa 于 2011-9-2 07:49 发表

不否认 古代存在政府控制之外的人口,但是这些人口是否占“大头”,还有待证据

而且,政府控制之外的人口,政府是无法征发并投入战争的

真是无知. 你所认定的800万人口不过是编户良民罢了.也就是自耕农. 而单独设立的士家与屯田户.就是专为征战服务的. 而到280年晋朝一统之后.便立即将屯田制撤消便是明证.

还政府控制之外的人口这等话都说出来了. 敢情士兵,官员都在政府控制之外? 政府组织的屯田客也在政府控制之外??

搞了半天原来古代户籍制度你是一窍不通.

[ 本帖最后由 悄然过寒暑 于 2011-9-30 00:58 编辑 ]

作者:

悄然过寒暑 时间: 2011-9-30 00:31

原帖由 naniwa 于 2011-9-4 18:31 发表

即便按晋初1600万算,也不是你所谓“大头”

魏蜀人口乃263年统计,至280年已经有17年的发展,尤其灭蜀后,西部战争完全停止,人口增长自然加速,加上本来的800万人,亦超过一半多

不管编外人口有多 ...

你这人简直不理喻, 我再给你发一遍

晋初废除屯田制后,据《晋书·地理志·总序》记载,太康元年(280年)有户2,459,840,口16,163,863,比《通典》所记载的三国末期总户数增加了67%,即986,417户;口数增加了110%,即8,490,982口。增加的主要为原屯田客转为州县的编户,也就是罢屯田以前屯田客的户口数。

给你史料你也看不懂. 人口不是增加一半多, 是一倍多!!! 回去多学学数学吧! 也学学语文,以后别把户口混淆了...

又来编外人员. 光说出这四个字就知道你在不懂装懂.不知所云了.

[ 本帖最后由 悄然过寒暑 于 2011-9-30 01:01 编辑 ]

作者:

naniwa 时间: 2011-9-30 20:31

原帖由 悄然过寒暑 于 2011-9-30 00:18 发表

真是无知. 你所认定的800万人口不过是编户良民罢了.也就是自耕农. 而单独设立的士家与屯田户.就是专为征战服务的. 而到280年晋朝一统之后.便立即将屯田制撤消便是明证.

还政府控制之外的人口这等话都说出来了. 敢情士兵,官员都在政府控制之外? 政府组织的屯田客也在政府控制之外??

搞了半天原来古代户籍制度你是一窍不通.

来挖坟了

我说的 “政府控制外的人口” 和 你所说的 “屯田户” 有个毛的关系,听过 “苛政猛于虎”的故事么?自己把这两者混为一谈,还以为他人也会混为一谈,搞笑。

至今为止你无法证明你所谓 “屯田客”等等占“大头”的证据,除了谩骂外还会点什么?还要继续在这乱喷么?

[ 本帖最后由 naniwa 于 2011-9-30 23:18 编辑 ]

作者:

悄然过寒暑 时间: 2011-10-1 12:11

原帖由 naniwa 于 2011-9-30 20:31 发表

来挖坟了

我说的 “政府控制外的人口” 和 你所说的 “屯田户” 有个毛的关系,听过 “苛政猛于虎”的故事么?自己把这两者混为一谈,还以为他人也会混为一谈,搞笑。

至今为止你无法证明你所谓 “ ...

我简直无语, 晋280年消除屯田制后. 人口猛增800多万. 感情都是10多年里魏蜀那500多万人生出来的? 给你个例子. 吴国242年编户人口为230万, 280年灭国时编户人口还是230万. 你要有同时期反驳我的例子. 就列出来.不然闭嘴. 谢谢

三国后期军队近百万. 即使按最底一家三口论. 光士家阶级人口也有300多万 而更富能养起更多人口的10多万官吏阶级. 按一家4口算.也有40万了. 光这三样加起来就近千万人口.比起800万编户良民.哪个占大头? 其余世家门阀,娼,奴,工,佃,少数民族各阶层的人口.我就不算了.

要反驳,拿数据出来. 不然滚. 谢谢

真TM搞笑,我一直发贴要证明是,三国编户良民人口是少于其他阶层的. 而其中主证就是数量众多的"屯田户". 你连我主题要点是什么都没搞清楚. "还有个毛关系" 我简直就是在对牛弹琴

[ 本帖最后由 悄然过寒暑 于 2011-10-1 13:05 编辑 ]

作者:

naniwa 时间: 2011-10-1 12:55

原帖由 悄然过寒暑 于 2011-10-1 12:11 发表

你简直就是废话连篇纯属找茬, 我一直主要说的都是屯田客,军户. 娼,商,工,少数民族,佃户这些人口高于编户良民. 你偏偏硬要扯什么政府控制外的人口. 我什么时候说过这些阶层属于政府控制之外的人口? 还不是你自己脑补的? 简直莫名其妙

看看我181楼的话,有注明是对你的回复吗??

人家根本没和你说话,你着什么急?补什么脑?莫名其妙!

作者:

悄然过寒暑 时间: 2011-10-1 13:08

原帖由 naniwa 于 2011-10-1 12:55 发表

看看我181楼的话,有注明是对你的回复吗??

人家根本没和你说话,你着什么急?补什么脑?莫名其妙!

那得了, 到此为止吧

| 欢迎光临 轩辕春秋文化论坛 (http://www.xycq.org.cn/forum/) |

Powered by Discuz! 5.0.0 |

..... 280年统一全国, 魏蜀570万人口经过17年的发展 生了800万人口出来...

..... 280年统一全国, 魏蜀570万人口经过17年的发展 生了800万人口出来...

你这不是讨论 是在抬杠了. 而上面这数据也明说了. 是取消屯田制度之后 才多 ...

你这不是讨论 是在抬杠了. 而上面这数据也明说了. 是取消屯田制度之后 才多 ...

残忍的是刘备杨洪诸葛亮。

残忍的是刘备杨洪诸葛亮。 从成都到汉中,遥远且艰险,往返至少需两月,一个民夫能挑多少粮,自己要吃多少,想必你自己会算的清楚。

从成都到汉中,遥远且艰险,往返至少需两月,一个民夫能挑多少粮,自己要吃多少,想必你自己会算的清楚。 个人无聊,请勿见笑!

个人无聊,请勿见笑!

一家之言,不喜勿喷

一家之言,不喜勿喷 ..... 280年统一全国, 魏蜀570万人口经过17年的发展 生了800万人口出来...

..... 280年统一全国, 魏蜀570万人口经过17年的发展 生了800万人口出来...

你这不是讨论 是在抬杠了. 而上面这数据也明说了. 是取消屯田制度之后 才多 ...

你这不是讨论 是在抬杠了. 而上面这数据也明说了. 是取消屯田制度之后 才多 ...