标题: 明朝末年有多少人口? [打印本页]

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-6 10:25 标题: 明朝末年有多少人口?

明朝有多少人口?

明朝的伍亿人口数量从土地和亩产上都能算出来。10亿零590万亩土地,平均亩产174公斤,而人口只有5631万人,每一个人的口粮平均为6520斤,一个人能吃完吗?既然这么多粮食,大明的人口为啥不增长,经过二百多年的繁衍,反而从明初的6000多万人降成了5631万人?满清搞了无数次的大屠杀,人口却从5631万人,到康熙年间增长到了8000多万人,这是什么道理?很明显,满清把历史资料篡改了,把5631万丁户,篡改成了5631万人,经过这样一篡改,人口降了近十倍。我们知道,“丁”是纳税人,是20——60岁的男人,不足二十岁的人,高于二十岁的人,凡是女人都不能算“丁”,其中还要包括残疾人。一个丁最少是夫妻二人,上有父母,下有两个孩子,共六口人,人口永远不增不减,这是最小的家庭结构了。可是事实上,明朝的人口是增加的,人口从6000多万人,增加到近7000万丁。一丁按六口人算,就是4.2亿人,按七口算,就是五亿人。

明代人口二百多年不增反降,满清搞大屠杀多年,人口从不足一亿,到乾隆末年,一百来年,增加到3亿多,这不是咄咄怪事吗?过去还有人造谣说,明朝人口不增加,是因为粮食不够吃,老百姓总是饿肚子,在死亡线上挣扎,所以人口不增长,后来满清引进每周的红薯,救了中国的汉人,因为红薯产量高,让汉人填报了肚子,所以汉人在满人时,人口就大量的增加。这个观点一段时间很流行,很多汉人都相信这个观点,为此我还和很多汉人辩论过。按万历年间65631万人算,一个人平均6520斤粮食还会饿肚子?就是增加十倍的人,一个人652斤,会饿肚子吗?大人小孩,男的女人,老的少的,一个人一年652斤粮食,显然是吃不完的。既然人们不缺粮食吃,为啥人口不增长,到了满清才大增长起来了?

因为满认的人数少,为了便于控制,故意搞大屠杀,将五亿中国人杀得只剩下不足一亿人。以后满清政府对这个数字进行了多方面的篡改,以掩盖他们的罪行。老百姓觉悟不高,不支持明朝政府,认为谁当皇帝都是一样的。满人来了,他们当皇帝是一样的吗?

作者:

恨地无环 时间: 2010-11-6 13:50

LZ扯大谎不上税,就以为大明的屁民打庄稼不用上税了?

LZ扯大谎不上税,就以为大明的屁民打庄稼不用上税了?

连男子十六成丁都搞不清的,却也胆大如冬瓜,抛出个明代五亿人口来。

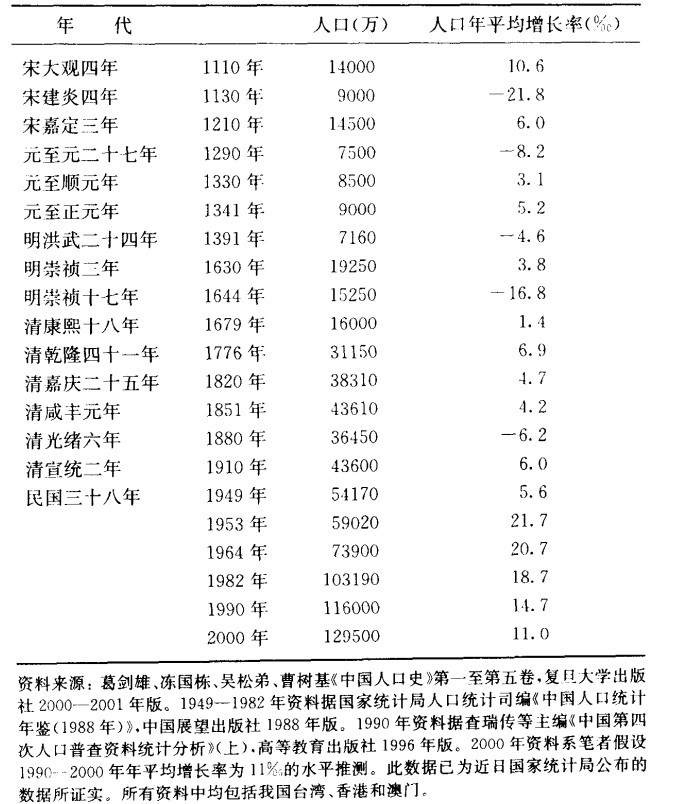

引中国人口史卷六一张表,劝一声,扯谎也要看书打草稿的。

图片附件:

未命名.jpg (2010-11-6 13:50, 134.92 K) / 该附件被下载次数 265

图片附件:

未命名.jpg (2010-11-6 13:50, 134.92 K) / 该附件被下载次数 265

http://www.xycq.org.cn/forum/attachment.php?aid=102892

作者:

XM8 时间: 2010-11-6 13:56

按此论证方式,明代之前的宋\唐\汉都应该有过4-5亿人口,因为耕地面积和亩产基本上就没有什么变化.

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-6 14:35

11、丁字在古时有成年男子的意思,那有无具体的年龄标准呢.传说古时四十为丁,到隋朝时定为二十一岁,唐天宝年间则为二十三岁,宋朝男子二十岁为丁,六十岁为老.成丁后要服徭役、纳人头税。

楼主注:男子十六岁可以结婚,但不等于成丁。成丁是指年满20岁以上有独立行为能力的男性。

葛剑雄等人用的是满清篡改过的资料,它们瞎眉鼠眼的不加怀疑,就一古脑的用上了,这样的学者是些白痴,自己被骗,又去骗别人,误导舆论和观众,罪莫大焉!

作者:

三种不同的红色 时间: 2010-11-6 14:41

其实,对于楼主这样的妄人,没有必要说什么的。

衲子吃饱了撑得。

作者:

林冲 时间: 2010-11-6 14:42 标题: 回复 #1 中华不败吴俊善 的帖子

楼主,你就是个无间道!是汉文化复兴的败类。

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-6 14:55

2楼代国公(看来是个满人,还想当国公爷?)这是原始数据,你看看与葛剑雄等人考证的数字一样不一样?如果不一样,以哪个为标准?

表1 清朝耕地数据

人口( 百万) 耕地( 万顷) 人均耕地( 亩) 时间 资料出处

2 76.55 485.22 6.34 1661 《清圣祖实录》

卷5

3 81.37 560.19 6.88 1685 康熙《会典》

4 81.65 551.95 6.76 1706 《清圣祖实录》

卷227

5 103.05 784.37 7.16 1722 《清世宗实录》

卷2

6 109.42 820.35 7.50 1734 《清世宗实录》

卷150

7 183.68 677.58 3.69 1753 乾隆

《大清会典》

8 286.33 700.94 2.45 1784 乾隆

《大清一统志》

9 333.70 727.08 2.18 1812 嘉庆

《大清会典》

10 372.46 696.92 1.87 1822 《户部则例》

11 434.39 697.00 1.60 1851 《户部则例》

12 426.45 852.37 2.00 1887 光绪

《大清会典》

13 443.00 847.78 1.91 1900 《中国自然资源

手册》

14 419.64 1455.24 3.47 1910 《中国自然资

源手册》

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-6 14:57 标题: 回复 #6 林冲 的帖子

为什么?

作者:

林冲 时间: 2010-11-6 15:04 标题: 回复 #8 中华不败吴俊善 的帖子

原帖由 中华不败吴俊善 于 2010-11-6 14:55 发表

2楼代国公(看来是个满人,还想当国公爷?)这是原始数据,你看看与葛剑雄等人考证的数字一样不一样?如果不一样,以哪个为标准?

人口( 百万) 耕地( 万顷) 人均耕地( 亩) 时间 ...

因为你连“国公”是什么都不懂。也有资格打汉文化的大旗?

更可笑的是,国公这种爵位,见于隋,唐,宋,明,却不见于满清。

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-6 15:04

【3 81.37 560.19 6.88 1685 康熙《会典》 】康熙24年——1685年人口为8137万人。

葛剑雄的考证:康熙18年,1679年,人口为16000万人,这多出的8000多万人是从哪里来的?学者也不能信口胡说吧?

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-6 15:08

这里满人太多,为满人把关的人也太多。

一说满人大屠杀,都急眼了。

这是历时事实嘛!

作者:

林冲 时间: 2010-11-6 15:09 标题: 回复 #11 中华不败吴俊善 的帖子

复兴汉文化,讲求晓之以情,动之以理。是个细水长流的活。不能扯张大旗忽悠。结果硬把中立者推向了对立面。

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-6 15:09

原帖由 林冲 于 2010-11-6 15:04 发表

因为你连“国公”是什么都不懂。也有资格打汉文化的大旗?

更可笑的是,国公这种爵位,见于隋,唐,宋,明,却不见于满清。

我懂那个不是扯淡吗?

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-6 15:11

原帖由 林冲 于 2010-11-6 15:09 发表

复兴汉文化,讲求晓之以情,动之以理。是个细水长流的活。不能扯张大旗忽悠。结果硬把中立者推向了对立面。

历史事一面镜子,历史事实不澄清能行吗?怎么以史为鉴?

作者:

林冲 时间: 2010-11-6 15:13 标题: 回复 #14 中华不败吴俊善 的帖子

唉。我再多说一句。

以后宣传的时候,说两亿被杀成一亿,杀成五千万都行。

别“五亿”行吗?

作者:

悼红狐 时间: 2010-11-6 15:19

明末人口最宽松的估计也只不过接近2亿,lz居然搞出5亿。。。。。。。

作者:

林冲 时间: 2010-11-6 15:24 标题: 回复 #16 悼红狐 的帖子

所以满清的大忽悠,碰上楼主这样的小忽悠,高兴了。

“你看我没说错吧。多出那三亿,果然就是张献忠杀的。”

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-6 15:24

表2 一些朝代的人口耕地及亩产

朝代 年份 人口 耕地 人均耕地 粮食播面 资料来源

( 公元) ( 百万) ( 百万亩) ( 亩) 亩产( kg)

西汉 2 59.59 557 9.35 132 中国农科院

《中国耕地》

东汉 105 53.26 511 9.59 132 中国农科院

《中国耕地》

唐朝 755 52.91 666 12.6 167 中国农科院

《中国耕地》

明朝 1393 60.55 776 12.8 174 中国农科院

《中国耕地》

明朝 1602 56.31 1059 18.8 — 《神宗实录》

卷379

清朝 1753 183.68 678 3.69 184 乾隆

《大清会典》

清朝 1784 286.33 701 2.45 — 乾《大清一统志》

清朝 1812 333.70 727 2.18 — 嘉庆《大清会典》

清朝 1822 372.46 697 1.87 — 《户部则例》

清朝 1851 434.39 697 1.60 119 《户部则例》

—————————————————————

满清最少人均耕地面积是1.87亩,明朝5亿人,人均耕地两亩多,为什么养活不了?一亩地产量为174公斤,就是350公斤,700斤粮食还不够吃?

满清的苛捐杂税极重,明朝相当于没有收税。国家税收200多万两,一个人收了多少钱?比满清14500万两能同日而语吗?

既然不缺吃不缺穿,明朝人在6000多万人的基础上,为什么276年不增长?

满清苛捐杂税,连杀带虐,一百多年为什么就能增长到3亿多?

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-6 15:26

原帖由

悼红狐 于 2010-11-6 15:19 发表

明末人口最宽松的估计也只不过接近2亿,lz居然搞出5亿。。。。。。。

为什么?根据满清修史的资料?

长脑子不长?

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-6 15:27

原帖由 林冲 于 2010-11-6 15:13 发表

唉。我再多说一句。

以后宣传的时候,说两亿被杀成一亿,杀成五千万都行。

别“五亿”行吗?

你就是个满人,再别忽悠了!

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-6 15:39 标题: 傻汉人看看这三个数字吧!

明朝 1393 60.55 776 12.8 174 中国农科院

《中国耕地》

明朝 1602 56.31 1059 18.8 — 《神宗实录》

卷379

清朝 1753 183.68 678 3.69 184 乾隆

《大清会典》

作者:

XM8 时间: 2010-11-6 15:49

LZ你给出的明代耕地面积有两个,为什么取大的而不取小的,你知道朱元璋当年的统计数据时多少吗?你知道《大明会典》里同样是万历年间的数据是多少吗?

就按明朝耕地比宋朝多一倍来说,你来解释一下为什么明朝人口是宋朝的4倍吧?亩产反正是差不多的。

作者:

恨地无环 时间: 2010-11-6 16:02 标题: 回复 #4 中华不败吴俊善 的帖子

一派信口雌黄。

民始生,籍其名曰不成丁,年十六曰成丁。成丁而役,六十而免。

“明朝相当于没有收税”?那玉牒上那些老朱家的龙子龙孙都是吸风饮露活着的?就海瑞这货不搞的各种孝敬,难道都是聚宝盆里生出来的?

史料数据与葛剑雄考证不同,取清朝人口少的,史料数据与您的想象不同,就取您YY的五亿是吧?

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-6 16:10 标题: 这个数字是比较可靠的

公元前5000 出现原始农业 493

公元前340 战国初期 3000

公元前221 秦朝初期 2000

公元前202 西汉初期 1300

2 西汉平帝元始二年 6300

157 东汉桓帝永寿三年 7200

265 三国末期 2500

300 晋惠帝永康元年 3379

368~407 十六国东晋中后期 3128

520 南北朝中期 5240

581 南北朝末期 4430

609 隋炀帝大业五年 5542

624 唐高祖武德元年 2274

755 唐玄宗天宝十四年 8775

860 唐懿宗咸通元年 6700

960 五代十国末期 3979

1110 宋徽宗大观四年 11946

南宋金章宗泰和七年?

1207~1223 南宋宁嘉宗十六年 12540

1351 元惠宗至正十一年 9730

1566 明世宗嘉靖四十五年 16480

1661 清世祖顺治十八年 8490

1691 清圣祖康熙三十年 11023

1751 清高宗乾隆十六年 20560

1805 清仁宗嘉庆十年 33218

1851 清文宗咸丰元年 43216

1874 清穆宗同治十三年 35890

1912 中华民国元年 44294

1949 民国三十八年 54545

—————————————————————

1566 明世宗嘉靖四十五年 16480,到1644年还有78年的时间,人口增加一倍是不成问题的。如果增加1.5倍,人口就可达4亿1千2百50万。如果增加两倍,人口就达到5亿了。根据丁户数、根据粮食总产量,根据以往人口的增值率推算,明朝末年的人口在4亿多——5亿人。

【1661 清世祖顺治十八年 8490】人口只剩下8490万,人口损失3亿多。但是屠杀并未结束,还有三藩之乱,经过又一轮的屠杀,到康熙十年,只剩下1030万丁,一丁算七人,也就是剩下七千多万人。屠杀中国人不到四亿人也差不多少。

作者:

XM8 时间: 2010-11-6 16:15

看来LZ算术没学好

作者:

恨地无环 时间: 2010-11-6 16:25

脑补式数学嚒,先YY结果,再瞎算一通。

从万历至崇祯,鼠旱蝗贼诸祸不断,还能“根据以往人口的增值率推算”,人口还暴增至五亿

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-6 16:27

【民始生,籍其名曰不成丁,年十六曰成丁。成丁而役,六十而免。】

各代规定不同,我给出的资料是百度中的,那是经过多次编辑确定的。

如果你认为我给的不对,你要拿出足够的证据,推翻这些资料才行。

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-6 16:30

原帖由

恨地无环 于 2010-11-6 16:25 发表

脑补式数学嚒,先YY结果,再瞎算一通。

从万历至崇祯,鼠旱蝗贼诸祸不断,还能“根据以往人口的增值率推算”,人口还暴增至五亿

瘟疫只是在局部产生,也不是全国性的。再说也是有防疫措施的。一旦产生瘟疫,除了治疗,就不允许随便走动了。整个国家的人口还在增长啊!

作者:

XM8 时间: 2010-11-6 16:31

原帖由

恨地无环 于 2010-11-6 16:25 发表

脑补式数学嚒,先YY结果,再瞎算一通。

从万历至崇祯,鼠旱蝗贼诸祸不断,还能“根据以往人口的增值率推算”,人口还暴增至五亿

问题是以往再风调雨顺,也只有1%左右,怎么算也算不到5亿啊

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-6 16:33

对满清的造假,你无一词之谴责,说明你是立场问题。

嘉靖年间就达到16500万人了。满清给的资料万历年间才五六千万人。你的嘴像是贴了封条一样。

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-6 16:36

原帖由

XM8 于 2010-11-6 16:31 发表

问题是以往再风调雨顺,也只有1%左右,怎么算也算不到5亿啊

根据一丁七人,就能算出伍亿人来。

根据粮食总产量,就能算出来。

根据明初不足六千万人,到嘉靖增加到16500万平均增长率就能算出来。

作者:

恨地无环 时间: 2010-11-6 16:38 标题: 回复 #27 中华不败吴俊善 的帖子

哟,百度的权威性超过明史了啊。多次编辑确定,咋明清几岁成丁都没有?咋连标点符号都是中英混用的啊?完全不符合编校规范嚒。哦……原来是个网络字典。

哟,百度的权威性超过明史了啊。多次编辑确定,咋明清几岁成丁都没有?咋连标点符号都是中英混用的啊?完全不符合编校规范嚒。哦……原来是个网络字典。

你那个四处引用的“《明神宗实录》第379卷载:1602年,丁户数为5631万,熟土地为10亿零590万亩,人均耕地为18.8亩,还有一亿亩在开垦中的土地”云云。也给你查到原文了:“是岁户口田赋之数户共一千三万二百四十一户口男妇共五千六百三十万五千五十口半官民田土共一千一百六十一万八千九百四十八顷八十一亩有奇。”

“户”认识不?“男妇”认识不?是不是又要说清人篡改了?您有啥足够的证据不?一腔YY?

作者:

益德张 时间: 2010-11-6 16:41

原帖由 恨地无环 于 2010-11-6 16:38 发表

哟,百度的权威性超过明史了啊。多次编辑确定,咋明清几岁成丁都没有?咋连标点符号都是中英混用的啊?完全不符合编校规范嚒。哦……原来是个网络字典。

你那个四处引用的“《明神宗实录》第379卷载:1602年,丁户数为5631万,熟土地为10亿零590万亩,人均耕地为18.8亩,还有一亿亩在开垦中的土地”云云。也给你查到原文了:“是岁户口田赋之数户共一千三万二百四十一户口男妇共五千六百三十万五千五十口半官民田土共一千一百六十一万八千九百四十八顷八十一亩有奇。”

“户”认识不?“男妇”认识不?是不是又要说清人篡改了?您有啥足够的证据不?一腔YY?

明史在蝗旱眼里就是本颠三倒四的YY玄幻小说,其权威性当然远不如百度了

作者:

XM8 时间: 2010-11-6 16:44

原帖由 中华不败吴俊善 于 2010-11-6 16:36 发表

根据一丁七人,就能算出伍亿人来。

根据粮食总产量,就能算出来。

根据明初不足六千万人,到嘉靖增加到16500万平均增长率就能算出来。

那好,你先给出丁数的出处,论证一下其精确程度,然后再给出"一丁七人"是怎么来的吧.

粮食总产量?如果你是按耕地面积和平均亩产来计算的话,你来解释一下为什么明代之前的人口那么少?

从洪武初到嘉靖末,这段时期的人口增长率你算出来是多少?超过1%吗?

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-6 16:48

:“是岁户口田赋之数户共一千三万二百四十一户口男妇共五千六百三十万五千五十口半官民田土共一千一百六十一万八千九百四十八顷八十一亩有奇。”

“户”认识不?“男妇”认识不?是不是又要说清人篡改了?您有啥足够的证据不?一腔YY?

—————————————————————

你的资料出自哪里?好像是康熙十年丁数,1003万的数字,“户”就是纳税人“男妇”就是男女都算上。这样算来,一户平均为5.6人。和六七人差不了多少嘛!

作者:

恨地无环 时间: 2010-11-6 16:49 标题: 回复 #28 中华不败吴俊善 的帖子

您真强,您那个传染病控制学得,不穿越去明朝造福苍生真是可惜了。

您真强,您那个传染病控制学得,不穿越去明朝造福苍生真是可惜了。

山西、北直隶、河南、陕西这些地方都有大规模鼠疫流行,鼠疫会随着逃旱避贼的流民四处传播,您想用志愿者把人都拦住咩?

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-6 16:51

原帖由

益德张 于 2010-11-6 16:41 发表

明史在蝗旱眼里就是本颠三倒四的YY玄幻小说,其权威性当然远不如百度了

明显个鞑子,叫我等为蝗旱。

在这里把关的鞑子不少啊!

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-6 16:53

原帖由

恨地无环 于 2010-11-6 16:49 发表

您真强,您那个传染病控制学得,不穿越去明朝造福苍生真是可惜了。

山西、北直隶、河南、陕西这些地方都有大规模鼠疫流行,鼠疫会随着逃旱避贼的流民四处传播,您想用志愿者把人都拦住咩?

哪一年无传染病和瘟疫,满清时带没有吗?人口为啥增加到四亿?

作者:

恨地无环 时间: 2010-11-6 16:55 标题: 回复 #35 中华不败吴俊善 的帖子

就是出自你YY “口”为“丁”的《明神宗实录》379卷。

作者:

恨地无环 时间: 2010-11-6 16:58 标题: 回复 #38 中华不败吴俊善 的帖子

嗯,照您想来,啥西班牙流感、黑死病之类的东西,要么就是得年年有,要么就是绝对没有。

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-6 16:59

明朝 1602 56.31 1059 18.8 — 《明神宗》 卷379

你认为这个资料数据可靠吗?

作者:

恨地无环 时间: 2010-11-6 17:05

跟LZ说三点。

1、好好看书。

2、如果没有能力好好看书,也试着好好做人,不管您是出于什么目的,不管您是哪个民族的,说谎都不是美德。

3、如果您再对别人的民族属性主观臆测,或者用带有歧视性的词语称呼他人,那就涉嫌人身攻击,将会受到论坛的处罚。

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-6 17:12

原帖由 恨地无环 于 2010-11-6 16:58 发表

嗯,照您想来,啥西班牙流感、黑死病之类的东西,要么就是得年年有,要么就是绝对没有。

照你的说法,满清流行的病就不是病,只有明朝流行的病才死人。

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-6 17:14

原帖由 恨地无环 于 2010-11-6 17:05 发表

跟LZ说三点。

1、好好看书。

2、如果没有能力好好看书,也试着好好做人,不管您是出于什么目的,不管您是哪个民族的,说谎都不是美德。

3、如果您再对别人的民族属性主观臆测,或者用带有歧视性的词语称呼他 ...

连历史上的大屠杀都要美化;掩盖,还是人嘛?

作者:

恨地无环 时间: 2010-11-6 17:22 标题: 回复 #44 中华不败吴俊善 的帖子

这个问题其实我一直想问问那些恨自己同胞死得不够多,要把数目放大数倍数十倍才甘心的人。

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-6 17:35

原帖由 恨地无环 于 2010-11-6 17:22 发表

这个问题其实我一直想问问那些恨自己同胞死得不够多,要把数目放大数倍数十倍才甘心的人。

你在哪句话中看出我有恨自己同胞死的不多的话?

在这里我还要问问一下,你们一直在掩盖满清历史上的罪行为什么?

就是按嘉靖年间的人口16500算,满清也杀了8000万人,我说了个四亿,也就是五倍,哪来的几十倍?

从嘉靖44年,到崇祯17年还有80年的时间,人口增两倍也不奇怪啊!增1.5倍,也是四亿多人啊!

怎么把数目放大几十倍了?

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-6 17:45

原帖由 恨地无环 于 2010-11-6 16:55 发表

就是出自你YY “口”为“丁”的《明神宗实录》379卷。

你多次攻击我“YY”,这算不算骂人?

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-6 17:55

你那个四处引用的“《明神宗实录》第379卷载:1602年,丁户数为5631万,熟土地为10亿零590万亩,人均耕地为18.8亩,还有一亿亩在开垦中的土地”云云。也给你查到原文了:“是岁户口田赋之数户共一千三万二百四十一户口男妇共五千六百三十万五千五十口半官民田土共一千一百六十一万八千九百四十八顷八十一亩有奇。”

“户”认识不?“男妇”认识不?是不是又要说清人篡改了?您有啥足够的证据不?一腔YY?

—————————————————————

这明显是被满清篡改过的数据。

5600万人的数据也就是根据这个来的

嘉靖年就有16500万人,到万历年间少了1亿多人,这些人到哪里去了?

作者:

allanzjp 时间: 2010-11-6 18:08

原帖由 中华不败吴俊善 于 2010-11-6 15:24 发表

表2 一些朝代的人口耕地及亩产

朝代 年份 人口 耕地 人均耕地 粮食播面 资料来源

( 公元) ( 百万) ( 百万亩) ( 亩) 亩产( kg)

西汉 2 59.59 557 9.35 132 中国农科院

《中国耕地》

东汉 105 53.26 511 9.59 132 中国农科院

《中国耕地》

唐朝 755 52.91 666 12.6 167 中国农科院

《中国耕地》

明朝 1393 60.55 776 12.8 174 中国农科院

《中国耕地》

明朝 1602 56.31 1059 18.8 — 《神宗实录》

卷379

清朝 1753 183.68 678 3.69 184 乾隆

《大清会典》

清朝 1784 286.33 701 2.45 — 乾《大清一统志》

清朝 1812 333.70 727 2.18 — 嘉庆《大清会典》

清朝 1822 372.46 697 1.87 — 《户部则例》

清朝 1851 434.39 697 1.60 119 《户部则例》

—————————————————————

满清最少人均耕地面积是1.87亩,明朝5亿人,人均耕地两亩多,为什么养活不了?一亩地产量为174公斤,就是350公斤,700斤粮食还不够吃?

满清的苛捐杂税极重,明朝相当于没有收税。国家税收200多万两,一个人收了多少钱?比满清14500万两能同日而语吗?

既然不缺吃不缺穿,明朝人在6000多万人的基础上,为什么276年不增长?

满清苛捐杂税,连杀带虐,一百多年为什么就能增长到3亿多?.

按LZ说法,西汉该两亿多人,人均两亩多,光武帝屠了近两亿...

也不少嘛,LZ不如加入大和民族?

作者:

恨地无环 时间: 2010-11-6 18:14 标题: 回复 #47 中华不败吴俊善 的帖子

陈述事实而已。

你说的那个“比较可信”的数据。上面顺治年间的人口是用丁数算出来的,每丁折不到四个半人。

我也可以用你的折算法算一下,人口当在一亿三千之数以上。

当然,《中国人口史》第六卷里面有专篇论述,指出清朝前期的丁乃是纳税单位,不能等同成丁男子数量并简单用于折算人口,所以这种折算方式本身就是有问题的。建议你去看看。这卷里面也对清军的屠杀、迁海和三藩之乱对人口的影响有论述,也建议你去看看。

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-6 18:25

原帖由 allanzjp 于 2010-11-6 18:08 发表

按LZ说法,西汉该两亿多人,人均两亩多,光武帝屠了近两亿...

也不少嘛,LZ不如加入大和民族?

这不是根据一个资料确定的,而是根据几个资料确定的。

如西方传教士的记载,万历年间,纳税人是5600多万。嘉靖年间人口为16500万,也是参考依据。

再者,明初人口5000——6000万,276年为什么不发展?不发展要说出个理由,说不出理由,满清就有造假得到嫌疑。过去有人编造满清人口发展“番薯”说,现在看来站不住脚。满清时代人口一百多年能翻四、五翻,明代二百多年为啥不能翻八翻?不能翻,要说出个理由啊!

满人总是编造明朝落后、明朝野蛮、明朝贪污,明朝黑暗,人民生活苦难,所以人口不增加的谎话。这些谎话最终都被揭穿了。

最落后、最野蛮、最黑暗、贪污最严重的就是满清。他人口一百多年能发展到四亿,明朝200多年为啥不能发展到4——5亿?

否认者要说出道理,才能让人服气。

作者:

恨地无环 时间: 2010-11-6 18:27 标题: 回复 #48 中华不败吴俊善 的帖子

有这么大出入的原因是——你看的是两套数据,而不是谁篡改了史料。

由于隐脱户等问题,实录、黄册上的人口都是偏少的,按照黄册上,嘉靖年间也只有六千三四百万人。

一亿六千五百五那个数据,是当代研究者一种推算。这就已经差了一亿人了。

另外,求那个西方传教士记载的原文。

[ 本帖最后由 恨地无环 于 2010-11-6 18:30 编辑 ]

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-6 18:34

原帖由 恨地无环 于 2010-11-6 18:14 发表

陈述事实而已。

你说的那个“比较可信”的数据。上面顺治年间的人口是用丁数算出来的,每丁折不到四个半人。

我也可以用你的折算法算一下,人口当在一亿三千之数以上。

当然,《中国人口史》第六卷里面有 ...

【“是岁户口田赋之数户共一千三万二百四十一户口男妇共五千六百三十万五千五十口半官民田土共一千一百六十一万八千九百四十八顷八十一亩有奇。”】

你怎么会算出“每丁折不到四个半人”?

56305050除以10030241,应当是5.6人,怎么不到四个半人?

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-6 18:36

原帖由 恨地无环 于 2010-11-6 18:27 发表

有这么大出入的原因是——你看的是两套数据,而不是谁篡改了史料。

由于隐脱户等问题,实录、黄册上的人口都是偏少的,按照黄册上,嘉靖年间也只有六千三四百万人。

一亿六千五百五那个数据,是当代研究者 ...

是曾德昭的作品,我一时时找不来的。

作者:

恨地无环 时间: 2010-11-6 18:39 标题: 回复 #53 中华不败吴俊善 的帖子

你顺治和万历都不分么?还是几套数据混用已经成习惯了?

顺治十八年丁数一千九百余万,你给的“比较可靠的”人口数是8490万,你自己折算下,这个数据把一丁折几口的。

明代的人口到近两亿的峰值,然后因为天灾人祸,在崇祯年间就减少了四千万,这在《中国人口史》上都有讨论,你要的理由就在那里,你不愿意看,不愿意信,那谁都拿你没办法。

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-6 18:53

原帖由 恨地无环 于 2010-11-6 18:39 发表

你顺治和万历都不分么?还是几套数据混用已经成习惯了?

顺治十八年丁数一千九百余万,你给的“比较可靠的”人口数是8490万,你自己折算下,这个数据把一丁折几口的。

明代的人口到近两亿的峰值,然后因 ...

你们把数据都弄乱了,从满清的祖上就故意这样搞。在我的记忆中,你给的数据康熙16年的数据。

1661 清世祖顺治十八年 8490,但是“丁”不一定是不这样数字。

你无名无姓,编谎也没有办法。

作者:

恨地无环 时间: 2010-11-6 18:54

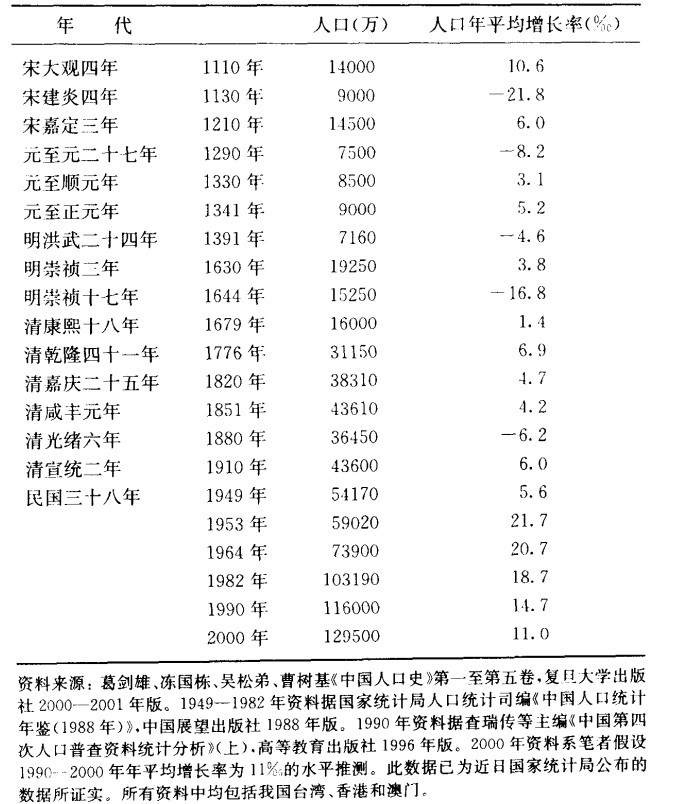

《大中华志》网上的版本:

如果我们查看总户籍簿,其中只登录纳税人口,而不记载妇女儿童、太监、文武教师(人数几乎无穷),共有5805万5180人人(引者注:明末中国人口至少在两亿以上,应该接近三亿。这也可以和曾德昭这里的记载相印证,5千多万的人口不包括女性,不包括儿童,也不包括文官阶层,应该还不包括一大部分的流民和商人阶层,所以接近三亿应该是保守的估计)”

实体书的记载我也附上。

可以看到“一般人”变成了“纳税人口”。

而曾德昭对于“总户籍簿”的描述并不正确,因为我们可以看到明实录或者黄册上是统计男妇总人口数的。

如果你看过明代的户帖,你就会知道,一户五六口人中,往往不止一个成丁,所以就算以丁折人口,也绝无一丁折七人的算法,一丁折这么多人真除非是壮年男人都做苦工打仗死了。

[ 本帖最后由 恨地无环 于 2010-11-6 23:46 编辑 ]

图片附件:

未命名.jpg (2010-11-6 19:04, 42.97 K) / 该附件被下载次数 169

图片附件:

未命名.jpg (2010-11-6 19:04, 42.97 K) / 该附件被下载次数 169

http://www.xycq.org.cn/forum/attachment.php?aid=102917

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-6 18:55

原帖由 恨地无环 于 2010-11-6 18:39 发表

你顺治和万历都不分么?还是几套数据混用已经成习惯了?

顺治十八年丁数一千九百余万,你给的“比较可靠的”人口数是8490万,你自己折算下,这个数据把一丁折几口的。

明代的人口到近两亿的峰值,然后因 ...

你给的第一个表就是胡说八道,你骂骂咧咧的还挺厉害!

我为啥信你的?

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-6 19:01

如果我们查看总户籍簿,其中只登录纳税人口,而不记载妇女儿童、太监、文武教师(人数几乎无穷),共有5805万5180人人(引者注:明末中国人口至少在两亿以上,应该接近三亿。这也可以和曾德昭这里的记载相印证,5千多万的人口不包括女性,不包括儿童,也不包括文官阶层,应该还不包括一大部分的流民和商人阶层,所以接近三亿应该是保守的估计)”

————————————————————

曾德昭说的五千七百五十万是说的“丁”【我记错了,应当是5805万180人】,是纳税人。是20岁——60岁的男人,这些人要纳税,要服徭役。男女对半,但是小孩多,要多得多。所以说,明朝到末年应当接近伍亿人。

还不算残疾人。你知道,残疾人的数量也不少。

曾德昭记的是万历年间统计的数字,人口要不断增长啊。

[ 本帖最后由 中华不败吴俊善 于 2010-11-6 19:13 编辑 ]

作者:

恨地无环 时间: 2010-11-6 19:12

好吧,我无名无姓,葛剑雄等人也无名无姓,随您信不信。

让我们看一段“百度中的,那是经过多次编辑确定的”资料:

明太祖实录卷140 明太祖洪武二十六年(1393年)60,545,812[这个是除开华北大部分地区外的调查数据](今学者估计实际人口达到65,000,000人)。 明太宗永乐元年 1403年 11,415,829 66,598,337 明宪宗成化十六年(1479年)71,850,000。 明宪宗成化二十四年(1487年)75,000,000。 明孝宗弘治十五年 1502年 10,409,788 50,908,672,4.228亿亩 明孝宗实录194 明孝宗弘治十七年 1504年 10,508,935 60,105,835 明神宗万历六年 1578年 10,631,466 60,692,856 明光宗泰昌元年 1620年 9,835,426 51,655,459,7.4393亿亩 明熹宗实录卷4 明世宗嘉靖末年美洲高产作物传入后开始在明代人口最为稠密的江浙和岭南地区普及和推广,尤其是经过万历中兴过后以较快速度稳定成长,到明思宗崇祯十三年(1640年)根据当代学者研究估计达到175,000,000人。 明思宗崇祯十三年(1640年)到清世祖顺治七年(1650年),在这个期间爆发一种迄今为止未明的瘟疫,造成京杭大运河沿线和南直隶这一全国人口最稠密和重心地区的很多地方人口的50%消失,有的地方甚至高达80%

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-6 19:30

原帖由 恨地无环 于 2010-11-6 19:12 发表

好吧,我无名无姓,葛剑雄等人也无名无姓,随您信不信。

让我们看一段“百度中的,那是经过多次编辑确定的”资料:

明太祖实录卷140 明太祖洪武二十六年(1393年)60,545,812(今学者估计实际人口达到65,000 ...

明太宗永乐元年 1403年 11,415,829 66,598,337 明宪宗成化十六年(1479年)71,850,000。 明宪宗成化二十四年(1487年)75,000,000。 明孝宗弘治十五年 1502年 10,409,788 50,908,672,4.228亿亩 明孝宗实录194 明孝宗弘治十七年 1504年 10,508,935 60,105,835 明神宗万历六年 1578年 10,631,466 60,692,856 明光宗泰昌元年 1620年 9,835,426 51,655,459,7.4393亿亩。

按以上的数据,你给我解释一下,为啥200多年人口为啥不增反降?人家的粮食不够吃?苛捐杂税重吗?这在逻辑上说不过去啊!很明显,是满清篡改过的数据。他们哄人哄了几百年,你现在也来哄我来?

【明世宗嘉靖末年美洲高产作物传入后开始在明代人口最为稠密的江浙和岭南地区普及和推广,尤其是经过万历中兴过后以较快速度稳定成长】南美的人口都不增长,到明朝国土上,就能让明朝的人口增长?

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-6 19:37

原帖由 恨地无环 于 2010-11-6 19:12 发表

好吧,我无名无姓,葛剑雄等人也无名无姓,随您信不信。

让我们看一段“百度中的,那是经过多次编辑确定的”资料:

明太祖实录卷140 明太祖洪武二十六年(1393年)60,545,812(今学者估计实际人口达到65,000 ...

历史上没有说明朝的粮食不够吃,人口不增长的话啊!

没有引进南美高产作物的汉唐宋的粮食的产量,平均亩产都在132——168公斤之间,明代是174公斤,没有增加多少啊!

原来有人编的的满清引进了南美的番薯,现在你有弄出了个明超后期引进南美高产作物,促进了人口增长。没有这个作物,人家的粮食也够吃啊!

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-6 19:42

平均亩产174公斤,明朝一个人平均一亩多地就够吃了,你算一算,明朝人一个人平均多少亩地?

还用引进南美高产作物?

编谎你都不找地方!

作者:

贾芸 时间: 2010-11-6 20:00

以明初大明的人口为啥不增长,经过二百多年的繁衍,反而从明初的6000多万人降成了5631万人?满清搞了无数次的大屠杀,人口却从5631万人,

==============================

楼主以六千万开头,五千万结尾的一个人口数据为靶。这个数据何处而来??貌似现在的人口相关的著作中,虽然会引用史料上记载的人口数,但是都在对这类数字进行修正,因为历史记载的丁数往往有漏掉的。

二楼发的是中国人口史的数据,技术含量还是比较高的,反映的是人口从七千万到升到一亿九千万,这个人口增长速度算是比较快的了。你居然无视!

而你说的曾德昭的数据,丁有五千多万,人口就有五亿,算是一个人养九个人???从来没有这样比例的。假如你坚信这样的比例,请你列出这位曾德昭先生对1:九的推算过程。

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-6 20:03

原帖由 恨地无环 于 2010-11-6 18:54 发表

《大中华志》网上的版本:

如果我们查看总户籍簿,其中只登录纳税人口,而不记载妇女儿童、太监、文武教师(人数几乎无穷),共有5805万5180人人(引者注:明末中国人口至少在两亿以上,应该接近三亿。这也可以 ...

5805万180人,这里说的是纳税人,而不是一般的人,我记得作者还特意提醒了一下。

再说,明代养两个孩子不一定成活两个,一般一家两口最少有四五个孩子,乃至六七个,十来个,这样有保险系数。

这样一丁算下来,人口绝不小六——八人。

再加上残疾人,官员、和尚、道士。说明朝末年有伍亿人不算夸张。

作者:

XM8 时间: 2010-11-6 20:12

原帖由 贾芸 于 2010-11-6 20:00 发表

以明初大明的人口为啥不增长,经过二百多年的繁衍,反而从明初的6000多万人降成了5631万人?满清搞了无数次的大屠杀,人口却从5631万人,

==============================

楼主以六千万开头,五千万结尾的一 ...

他不会算术,你说什么都白搭

作者:

恨地无环 时间: 2010-11-6 20:14

你看看万历年间的记载:

“数年以来,灾警荐至。秦晋先被之,民食土矣;河洛继之,民食雁粪矣;齐鲁继之,吴越荆楚又继之,三辅又继之。老弱填委沟壑,壮者展转就食,东西顾而不知所往。”

你看看万历四十三年山东青州府推官黄槐开的一件申文:

“自古饥年,止闻道殣相望与易子而食、析骸而爨耳。今屠割活人以供朝夕,父子不问矣,夫妇不问矣,兄弟不问矣。剖腹剜心,支解作脍,且以人心味为美,小儿味尤为美。甚有鬻人肉于市,每斤价钱六文者;有腌人肉于家,以备不时之需者,有割人头用火烧熟而吮其脑者,有饿方到而众刀攒割立尽者;亦有割肉将尽而眼瞪瞪视人者。间有为人所诃禁,辄应曰‘我不食人,人将食我。’愚民恬不为怪,有司法无所施。枭獍在途,天地昼晦。”

你看看次年,山东诸城县举人陈其猷进京所上《饥民图》的序略:

“臣自正月离家北上,出境二十里,见道旁刮人肉者如屠猪狗,不少避人,人视之亦不为怪。于是毛骨懔懔。又行半日,见老妪持一死儿,且烹且哭。因问曰:‘既欲食之,何必哭?’妪曰:‘此吾儿,弃之且为人食,故宁自充腹耳。’臣因此数日饮食不能甘,此时苟有济于死者,直不顾顶踵矣。乃入京之初,恶状犹横胸臆间。越二三日,朋俦相聚,杯酌相呼,前事若忆若忘。既而声歌诱耳,繁华夺目,昨日之痛心酸鼻者,竟漠然不相关矣。呜呼,臣饥人也,饥之情、饥之味皆其习见而亲尝者,犹且以渐远渐隔而忘之。乃欲九天之上、万里之遥,以从来未见之情形,冀其不告而知、无因而痛,不其难乎?”

你看看崇祯二年马懋才的《备陈大饥疏》:

“臣乡延安府,自去岁一年无雨,草木枯焦。八九月间,民争采山间蓬草而食。其粒类糠皮,其味苦而涩。食之,仅可延以不死。至十月以后而蓬尽矣,则剥树皮而食。诸树惟榆皮差善,杂他树皮以为食,亦可稍缓其死。

迨年终而树皮又尽矣,则又掘其山中石块而食。石性冷而味腥,少食辄饱,不数日则腹胀下坠而死。

民有不甘于食石而死者,始相聚为盗,而一二稍有积贮之民遂为所劫,而抢掠无遗矣。……

最可悯者,如安塞城西有冀城之处,每日必弃一二婴儿于其中。有号泣者,有呼其父母者,有食其粪土者。至次晨,所弃之子已无一生,而又有弃子者矣。

更可异者,童稚辈及独行者,一出城外便无踪迹。后见门外之人,炊人骨以为薪,煮人肉以为食,始知前之人皆为其所食。而食人之人,亦不免数日后面目赤肿,内发燥热而死矣。于是死者枕藉,臭气熏天,县城外掘数坑,每坑可容数百人,用以掩其遗骸。臣来之时已满三坑有余,而数里以外不及掩者,又不知其几许矣。……有司束于功令之严,不得不严为催科。仅存之遗黎,止有一逃耳。此处逃之于彼,彼处复逃之于此。转相逃则转相为盗,此盗之所以遍秦中也。

总秦地而言,庆阳、延安以北,饥荒至十分之极,而盗则稍次之;西安、汉中以下,盗贼至十分之极,而饥荒则档次之。”

饥荒之外,宗室豪绅又占据了无数土地。

卢象昇云:“贫者日益贫,富者日益富,大约贫民之髓富民实吸之。”顾炎武则说:“吴中之民,有田者什一,为人佃作者什九。”

你再看看《明夷待访录》的记载:有明自漕粮而外,尽数折银。不特折钱之布帛为银,而历代相仍不折之谷米,亦无不为银矣;不特谷米不听上纳,即欲以钱准银,亦有所不能矣。夫以钱为赋,陆赞尚曰“所供非所业,所业非所供”,以为不可,而况以银为赋乎!天下之银既竭,凶年田之所出不足以上供;丰年田之所出足以上供,折而为银,则仍不足以上供也,无乃使民岁岁皆凶年乎?天与民以丰年而上复夺之,是有天下者之以斯民为雔也。

这又有税制的问题。

你以为明朝就是人间天堂了,那高李张等人真是吃饱了撑的。

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-6 20:17

原帖由 贾芸 于 2010-11-6 20:00 发表

以明初大明的人口为啥不增长,经过二百多年的繁衍,反而从明初的6000多万人降成了5631万人?满清搞了无数次的大屠杀,人口却从5631万人,

==============================

楼主以六千万开头,五千万结尾的一 ...

曾德昭的数据是5800多万,这是万历7年,1580年张居正搞一条鞭法时统计出的数据,这离明末还有65年的时间,这65年,再发展出2000——3000多万丁也是有可能的.65年才增长了3分之一到四分之一的人,这不算快啊?如果增加2000万丁,就接近8000万丁了。一家算七口,就伍亿多人了。

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-6 20:27

原帖由 恨地无环 于 2010-11-6 20:14 发表

你看看万历年间的记载:

“数年以来,灾警荐至。秦晋先被之,民食土矣;河洛继之,民食雁粪矣;齐鲁继之,吴越荆楚又继之,三辅又继之。老弱填委沟壑,壮者展转就食,东西顾而不知所往。”

你看看万历四十三 ...

明代知识分子,夸大其词,危言耸听者多得是。

有很多话是经过满清篡改的,可信度不高。要抹黑明朝,那有什么办法。

同理,你满清就无灾荒,你的官员不贪污?你的税负比明朝低?你满清爱老百姓?

你的人口一百多年都能增加到4亿多,明朝近300年,为啥人口不能增加4亿多到伍亿人?

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-6 20:30

没有名姓来辩论的人怎么那么多?

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-6 20:37

有人给我发了个短信,像是提示要删除我的帖子。这个帖子有问题?我说出格话了吗?

又仔细看了一下:说我重复发帖。

就这一个主贴啊!

作者:

恨地无环 时间: 2010-11-6 20:40 标题: 回复 #71 中华不败吴俊善 的帖子

这个帖子你发了两遍,有一个我已经删除了。

可能对你来说记得事实很难……

作者:

XM8 时间: 2010-11-6 20:46

提醒一下LZ,葛剑雄是目前中国学术界关于中国人口史问题上最权威的学者.他编的中国人口史代表了目前的最高学术水平,说他没有姓名,别人会把你当笑话看的

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-6 20:54

原帖由 恨地无环 于 2010-11-6 20:40 发表

这个帖子你发了两遍,有一个我已经删除了。

可能对你来说记得事实很难……

原来你是版主啊!怪不得挺厉害。

是我连续发了两遍,还是很长时间以后又发了一遍?

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-6 20:55

原帖由 XM8 于 2010-11-6 20:46 发表

提醒一下LZ,葛剑雄是目前中国学术界关于中国人口史问题上最权威的学者.他编的中国人口史代表了目前的最高学术水平,说他没有姓名,别人会把你当笑话看的

大家都听他的就对了?

如果他认为我说的不对,请他反驳。

作者:

阿巽 时间: 2010-11-6 20:58

哪来的妄人

圈圈子还真有耐心

作者:

阿巽 时间: 2010-11-6 20:59

原帖由 中华不败吴俊善 于 2010-11-6 20:55 发表

大家都听他的就对了?

如果他认为我说的不对,请他反驳。

先找个专业期刊把您的大作发表了再说

作者:

XM8 时间: 2010-11-6 21:02

原帖由 中华不败吴俊善 于 2010-11-6 20:55 发表

大家都听他的就对了?

如果他认为我说的不对,请他反驳。

你搞错了先后先后顺序,应该是如果你认为他说的不对,请你反驳

作者:

恨地无环 时间: 2010-11-6 21:12 标题: 回复 #74 中华不败吴俊善 的帖子

你自己发的,怎地反来问我……

其实我还想问一个问题,就照您所说吧,明末中国有五亿人。

而满清入关的时候,满洲旗人的男丁有五六万,加上蒙汉八旗,也不过十几万。

有粮食能生养七八十来个孩子的五亿人,竟然被这十几万人杀了四亿,也就是每个旗人要杀两三千个,这是一种什么精神?

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-6 21:14

原帖由 XM8 于 2010-11-6 21:02 发表

你搞错了先后先后顺序,应该是如果你认为他说的不对,请你反驳

他反驳我,我就回答,我反驳他,他回答否?

如果不回答,我反驳他的意义?

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-6 21:29

原帖由 恨地无环 于 2010-11-6 21:12 发表

你自己发的,怎地反来问我……

其实我还想问一个问题,就照您所说吧,明末中国有五亿人。

而满清入关的时候,满洲旗人的男丁有五六万,加上蒙汉八旗,也不过十几万。

有粮食能生养七八十来个孩子的五亿人, ...

我在其他论坛辩论这个问题,很多满人都提出这样的问题。这不难解释啊!

南京大屠杀,两个日本人搞杀人比赛,一分钟(5分钟?)就杀了一百多个中国人。可以到网上搜。这两个人最后被引渡到南京枪毙了。也不要说一分钟、5分钟杀一百多人了,一个人一天杀一百多人行了吧。杀上十几年还杀不了几千人?特别杀那些妇孺老幼,跑不动,和看瓜切菜一样,一天杀几百刃成啥问题?

再说也不是光是满人,还有汉奸啊!多尔衮进北京打的是给崇祯报仇,惩治贪官污吏的旗号,他把河北、河南、山东的政权拿到手了,在这个地方招了不少的兵。在满人的命令下,他们也杀了不少的汉人。十几年乃至几十年,上百万军队这样不停的屠杀,杀几亿人有什么奇怪?

作者:

恨地无环 时间: 2010-11-6 21:35

哦,原来满清是已经先进到近代日本的程度,有现代化的武器和军事体制了。

而且汉族的男丁听说满人是来惩治贪官污吏的,就纷纷当了汉奸,而且组成了超过八旗十倍的军队,然后杀了几十年的同胞(贪官?)。

受教了,受教了。

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-6 21:37

诸如扬州十日记,《嘉定乙酉纪事》《江变记略》这类笔记记载的满清暴行,大家或许都不陌生。

而下面,我主要列举满清官方资料,以及第三方叙述的满清暴行。

第一部分:满清官方屠杀文告

首先,满清自己发布过大量屠杀文告,其中最著名的,是满清官方资料《清世祖实录》卷十七 顺治二年六月丙寅中的记录:

“自今布告之后,京城内外,直隶各省,限旬日尽行剃完。若规避惜发,巧词争辩,决不轻贷”。并宣称:

“所过州县地方,有能削发投顺,开城纳款,即与爵禄,世守富贵。如有抗拒不遵,大兵一到,玉石俱焚,尽行屠戮。”(爝火录卷四)

满清在四川1649年的另一份文告,口气也非常类似:

“民贼相混,玉石难分。或屠全城,或屠男而留女”。

满清另一份官方史料,《东华录》卷五顺治元年条,则记载:“不随本朝制度剃发易衣冠者,杀无赦。”

镇江知府告示则是:“一人不剃发全家斩,一家不剃全村斩”! 并将反抗者的人头,集中起来恐吓人民。

顺治二年(弘光元年1645年),江宁巡抚土国宝宣布:“剃发、改装是新朝第一严令,通行天下,法在必行者,不论绅士军民人等,留头不留发,留发不留头!南山可移,此令不可动! ”

在以上满清官方的宣告中,充斥了大量“屠全城”、“尽行屠戮”、“杀无赦”、“全家斩”、“全村斩”的凶恶威胁。而下面列举的资料,则证明,满清的公开威胁,绝不仅仅停留在口头。

第二部分:满清(后金)入关前的大屠杀

首先,满清入关前,其对辽东汉人的大屠杀,也大量见诸于原始文献,以下列举诺干:

天命九年正月,努尔哈赤下九次汗谕,清查所谓“无谷之人”(每人有谷不及五金斗的汉人),并谕令八旗官兵“应将无谷之人视为仇敌”,“捕之送来”,最后于正月二十七日下令:“杀了从各处查出送来之无谷之尼堪(满语之谓汉人)”。这是公开的种族灭绝!

天命十年十月初三日,努尔哈赤又指责汉民“窝藏奸细,接受札付,叛逃不绝”,命令八旗贝勒和总兵官以下备御以上官将,带领士卒对村庄的汉人, “分路去,逢村堡,即下马斩杀”。

作为第三方的朝鲜史料,《李朝实录》光海君十三年五月,也记载了辽东汉人的悲惨遭遇:

“时奴贼既得辽阳,辽东八站军民不乐从胡者,多至江边…… 其后,贼大至,义民不肯剃头者,皆投鸭水(鸭绿江)以死。”

第三部分:满清入后的大屠杀

1、满清官方资料和第三方资料

满清入关后,对自己大屠杀最赤裸裸的供认,就是顺治七年十二月清宣大山西总督佟养亮揭贴

“大同、朔州、浑源三城,已经王师屠戮,人民不存”!

满清档案:顺治六年十一月二十一日宣大巡按金志远题本《明清档案》第十一册,A11- 20中,更是由于“城破尽屠”,只好请求释放剩下的5个“无凭究拟”的犯人。《朔州志》也承认:“城破,悉遭屠戮”。

广州大屠杀,得到中立的第三方资料证实。意大利籍耶酥会士卫匡国(Martin Martini,1614~1661)在《鞑靼战纪》中记述:“大屠杀从11月24日一直进行到12月5日。他们不论男女老幼一律残酷地杀死,他们不说别的,只说:‘杀!杀死这些反叛的蛮子!” (杜文凯:《清代西人见闻录》53页,中国人民大学出版社,1985年6月版) 。

荷兰使臣约翰纽霍夫(John Nieuhoff)在其《在联合省的东印度公司出师中国鞑靼大汗皇帝朝廷》一书记述:“鞑靼全军入城之后,全城顿时是一片凄惨景象,每个士兵开始破坏,抢走?切可以到手的东西;妇女、儿童和老人哭声震天;从11月26日到12月15日,各处街道所听到的,全是拷打、杀戮反叛蛮子的声音;全城到处是哀号、屠杀、劫掠;凡有足够财力者,都不惜代价以赎命,然后逃脱这些惨无人道的屠夫之手。”(司徒琳著,李荣庆等译《南明史》131页, 上海古籍出版社,1992年12月版)。

作者:

本因坊秀策 时间: 2010-11-6 21:40

原以为是内涵贴,看完以后才发现是欢乐贴,米圈子同学还是去玩CIV5这份有前途的游戏吧

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-6 21:41

原帖由 恨地无环 于 2010-11-6 21:35 发表

哦,原来满清是已经先进到近代日本的程度,有现代化的武器和军事体制了。

而且汉族的男丁听说满人是来惩治贪官污吏的,就纷纷当了汉奸,而且组成了超过八旗十倍的军队,然后杀了几十年的同胞(贪官?)。

...

日本人是用刀砍的。别装糊涂。

满人最后不是统治了整个中国吗?你是不是还应当说,满人那么十几万人,怎么能统治几亿人的中国呢?

作者:

恨地无环 时间: 2010-11-6 21:46 标题: 回复 #85 中华不败吴俊善 的帖子

装糊涂?你觉得如果不是国军缴了械,日本人手里有枪有炮,就凭那两片铁,他能杀我这许多同胞?

你真当我同胞都是没有脊梁骨的怂蛋软包嚒!

作者:

贾芸 时间: 2010-11-6 21:52

你要坚持一比九这个,这样吧,无环版主提到户帖这个东西,我从中国人口史上抄几个户帖实例吧!

一户 汪寄佛 微州府祁门县十四都住民应当民差计家五口,男子参口

成丁贰口

本身年参拾陆岁

兄满年肆拾岁

不成丁壹口

男祖寿年肆岁

妻阿李年参拾参岁

嫂阿王年参拾参岁

事产

田地无

房屋瓦屋参间 孳畜无

右户帖付汪寄佛收执 准此

洪武四年 月 日

另一个

一户谢允宪 系微州府祁门县十西(四)都住民承祖(空)户见当民差计家贰口

男子壹口

成丁壹口 本身年贰拾壹岁

不成丁

妇女壹口

妻阿李年壹拾陆岁

事产

田捌分伍厘肆毫

草屋一间 孳畜黄牛壹头

右户帖付谢允宪

洪武四年 月 日

=================================

[ 本帖最后由 贾芸 于 2010-11-6 21:56 编辑 ]

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-6 21:54

原帖由 恨地无环 于 2010-11-6 21:46 发表

装糊涂?你觉得如果不是国军缴了械,日本人手里有枪有炮,就凭那两片铁,他能杀我这许多同胞?

你真当我同胞都是没有脊梁骨的怂蛋软包嚒!

你不知道有组织的军队,杀老百姓就像是砍瓜切菜一样?

五十个有组的人,可以把一千个无组织的老百姓治得得服服帖帖的。

作者:

XM8 时间: 2010-11-6 22:02

原帖由 中华不败吴俊善 于 2010-11-6 21:14 发表

他反驳我,我就回答,我反驳他,他回答否?

如果不回答,我反驳他的意义?

哥白尼反驳亚里士多德\托勒密的地心说,亚里士多德\托勒密回答否?肯定不会回答,那他反驳的意义是什么?

你码这些字的目的是什么?无非是想说明传统学术观点不对,如果你不能驳倒葛剑雄,那你的观点如何说服别人?或者你的目的只是娱乐大众?

当然你比先人们有条件,葛剑雄还没挂呢,只要你的观点有分量,他会回答的,就像他把王育民骂个狗血喷头一样.

别说别人了,我前面问你的那些问题,你好像一个都回答不了.

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-6 22:05

原帖由 贾芸 于 2010-11-6 21:52 发表

你要坚持一比九这个,这样吧,无环版主提到户帖这个东西,我从中国人口史上抄几个户帖实例吧!

一户 汪寄佛 微州府祁门县十四都住民应当民差计家五口,男子参口

成丁贰口

本身年参拾陆岁

...

都是不正常的户。汪寄佛家,两丁只有一个孩子,不合人口发展规律。可能是他们家太穷。

第二户,有户无丁,男二十一岁还不是丁。 他们也没有生孩子,这都不正常啊?难道他们都结扎了?

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-6 22:10

原帖由 XM8 于 2010-11-6 22:02 发表

哥白尼反驳亚里士多德\托勒密的地心说,亚里士多德\托勒密回答否?肯定不会回答,那他反驳的意义是什么?

你码这些字的目的是什么?无非是想说明传统学术观点不对,如果你不能驳倒葛剑雄,那你的观点如何说服别人 ...

他不回答问题,总是会说别人的问题没有分量。天知道他是回答不了,还是别人的问题没有分量?

你的什么问题我没有回答?

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-6 22:13

那个版主,还说什么“十六成丁”不说了?二十一岁还不成丁呢!

因为不连贯,看错了。二十一岁为成丁。

明代20岁为丁。

[ 本帖最后由 中华不败吴俊善 于 2010-11-6 22:18 编辑 ]

作者:

贾芸 时间: 2010-11-6 22:16

原帖由 中华不败吴俊善 于 2010-11-6 22:05 发表

都是不正常的户。汪寄佛家,两丁只有一个孩子,不合人口发展规律。可能是他们家太穷。

第二户,有户无丁,男二十一岁还不是丁。 他们也没有生孩子,这都不正常啊?难道他们都结扎了?

这是洪武四年的数据,确实是一个较低值,在洪武初年,很多地方的,户与口之比是2到3之间。在中国人口史里,根据地方志汇总了一些数据,通过对比,认为越接近政治中心,户口调查越准确,我截个图,洪武二十六年,京师的。京师附近好久没打仗了吧,又是京师,人口富足,看看这里的户与口之比是多少,而要注意,丁与口之比要大于这个数,因为丁比户大。等下上传!

作者:

XM8 时间: 2010-11-6 22:24

原帖由 中华不败吴俊善 于 2010-11-6 22:10 发表

他不回答问题,总是会说别人的问题没有分量。天知道他是回答不了,还是别人的问题没有分量?

你的什么问题我没有回答?

问题是他回答过一些问题,而不是什么问题都不回答,搞学术研究的心高气傲的不少,不是那么容易低头的.如果他什么都回答不了,会有人服他?

比如说22L,34L

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-6 22:25

原帖由 贾芸 于 2010-11-6 22:16 发表

这是洪武四年的数据,确实是一个较低值,在洪武初年,很多地方的,户与口之比是2到3之间。在中国人口史里,根据地方志汇总了一些数据,通过对比,认为越接近政治中心,户口调查越准确,我截个图,洪武二十 ...

你举的例子都很特殊,男人20——60岁为成丁。20岁以下,60对以上,女人都不是丁。

一对夫妻,就一是丁,一不是丁。占50%。如果再有四五个孩子呢?就是一丁六到七人了。四五个孩子不多,因为那个时代成活率低。

你弄出来些无孩子的家庭,太不正常。如果满清时都是这样,还能发展到4亿人?也该绝了吧!

作者:

贾芸 时间: 2010-11-6 22:29

看这个图,户与口数之比,大概是一比五点多,就算按1比六来算。你还要考虑到丁比户大,因为一户可能有几丁,所以说不可能丁口之比有一比九的!

有些东西,你太想当然了,一户有四五个孩子。是有可能,但是成活率太低,你总不能说只要生下来就一定算人数。我们的人口调查是某个时点的调查。

在这个时点,不可能每家都四五个小孩子,有部分是家长大概三十岁,可能有四五个孩子,而且都还小,最大的可能才十岁左右。有些家庭,家长可能已经四十五十了,已经没有生育能力,这时候,他能成活的孩子可能也就两三个!而注意这时候,可能一个已经达到成丁的条件,已经算丁了。更有的家庭刚组建,可能就三到四口人一丁。这些都是我们的推理,还是以数据为准吧。单个家庭不能说明问题,最有效的还是数据统计!

[ 本帖最后由 贾芸 于 2010-11-6 22:34 编辑 ]

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-6 22:34

【那好,你先给出丁数的出处,论证一下其精确程度,然后再给出"一丁七人"是怎么来的吧.】万历年间统计的是“丁数”,曾德昭用的就是这个数字。我可能没有看到你这个问题,但是我在其他帖子都做了回答了。

一丁七人是根据。一丁夫妻二人,上有父母,下有4——六个孩子。这是正常的人口组织家庭。这在其他的帖子中也谈到了。

和我辩论的人多,有些帖子未必能看到。

作者:

贾芸 时间: 2010-11-6 22:37

原帖由 中华不败吴俊善 于 2010-11-6 22:34 发表

【那好,你先给出丁数的出处,论证一下其精确程度,然后再给出"一丁七人"是怎么来的吧.】万历年间统计的是“丁数”,曾德昭用的就是这个数字。我可能没有看到你这个问题,但是我在其他帖子都做了回答了。 ...

说我么???

你这样的推理没有用,并不合理,原因我在前一贴已经说了。应当以统计为标准,

作者:

悼红狐 时间: 2010-11-6 22:39

原帖由 中华不败吴俊善 于 2010-11-6 18:36 发表

是曾德昭的作品,我一时时找不来的。

他的书只有一本《大中国志》,就在我手边,记述年代大约是万历、天启、崇祯三朝。第一章有个数字,原文是“不记载妇女儿童、太监、文武教师(人数几乎无穷),共有58055180人。”

从一般社会组成角度看,男女比例是一样的,加上儿童,明朝末年总人口不可能超过2亿。

满清为什么人口激增,因为土豆大规模普及了,而明代到了晚期土豆才传入,番薯的传入是维持庞大人口的必要条件。

作者:

XM8 时间: 2010-11-6 22:44

原帖由 中华不败吴俊善 于 2010-11-6 22:34 发表

【那好,你先给出丁数的出处,论证一下其精确程度,然后再给出"一丁七人"是怎么来的吧.】万历年间统计的是“丁数”,曾德昭用的就是这个数字。我可能没有看到你这个问题,但是我在其他帖子都做了回答了。 ...

从衲子给出的曾德昭原文来看,那不是丁数.他用的是很模糊的词.

你大概不知道中国人口史里有过明代育子率的统计,是通过墓志铭来分析的,结论是2-3人

这只是一部分,还有其他问题呢

作者:

贾芸 时间: 2010-11-6 22:47

原帖由 XM8 于 2010-11-6 22:44 发表

从衲子给出的曾德昭原文来看,那不是丁数.他用的是很模糊的词.

你大概不知道中国人口史里有过明代育子率的统计,是通过墓志铭来分析的,结论是2-3人

这只是一部分,还有其他问题呢

XM8怎么也称纳子了????

古代生育率不会这么低吧。

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-6 22:48

【粮食总产量?如果你是按耕地面积和平均亩产来计算的话,你来解释一下为什么明代之前的人口那么少?】

1、这要靠虑到满清对数据的篡改,要掩盖些什么东西。

2、明代以前,没有像明代这么长的安定时代。事实上,只要国家安定,人口马上就会发展。汉、唐、北宋、南宋无不是这样?明代二百多年基本安定,没有靖康之乱,没有唐朝中后期的藩镇割据与混战。没有满清南明、三藩、太平天国、捻军、鸦片战争、甲午战争等战乱。

象南宋,康王南渡后,很快就由四五千万人发展到8000多万(中间还有宋元战争,人大量的死亡)。北宋有两千多万发展到六千多万。

作者:

XM8 时间: 2010-11-6 22:51

原帖由

贾芸 于 2010-11-6 22:47 发表

XM8怎么也称纳子了????

古代生育率不会这么低吧。

纳子就是纳子,纳子当然不是我了

那是从墓志铭上找来的,很多出生后不久就夭折的小孩连名字都没有,当然不会上墓志铭了,所以这个育子率不等于出生率,但是可以反映家庭成员数量.

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-6 22:55

原帖由 悼红狐 于 2010-11-6 22:39 发表

他的书只有一本《大中国志》,就在我手边,记述年代大约是万历、天启、崇祯三朝。第一章有个数字,原文是“不记载妇女儿童、太监、文武教师(人数几乎无穷),共有58055180人。”

从一般社会组成角度看,男 ...

人家明朝的粮食又不是不够吃,为什么要依赖大豆和土豆呢?

你们满人一直强调这个问题。好像是明朝让老百姓饿肚子了。

如果按你们的说法(满清修史的数据),土地10亿多亩,亩产174公斤,一个人平均6520斤粮食,为啥不够吃?你一年能吃6520斤粮食?

作者:

贾芸 时间: 2010-11-6 22:56

原帖由 中华不败吴俊善 于 2010-11-6 22:48 发表

【粮食总产量?如果你是按耕地面积和平均亩产来计算的话,你来解释一下为什么明代之前的人口那么少?】

1、这要靠虑到满清对数据的篡改,要掩盖些什么东西。

2、明代以前,没有像明代这么长的安定时代。事实 ...

你们的大本营在哪里??貌似我收藏的汉网已经打不开了。我很好奇你们天天都在看什么资料。更郁闷的是你们热衷于推理,而且不想这种推理是否适合于古代。

就算按你们这个推理来说,宋明两个的农作物产品有明显的变化不???

南宋人口有八千万,我记不太清,不过应该差不远。假如宋明两个农作物产口没有明显的变化。那么明代南方的人口也差不多是这么多吧,可能你会说明代战争多,但是我想说,除了蒙古人来了之后,要不然南宋的战争不多。所以明代南方人差不多一亿吧。北方呢,不会大量多于这个数据,所以推理来,高峰也就成了二亿了,不可能推到五亿。

更郁闷的是,这都是推理,没有统计数据支持!

作者:

XM8 时间: 2010-11-6 22:56

原帖由 中华不败吴俊善 于 2010-11-6 22:48 发表

【粮食总产量?如果你是按耕地面积和平均亩产来计算的话,你来解释一下为什么明代之前的人口那么少?】

1、这要靠虑到满清对数据的篡改,要掩盖些什么东西。

2、明代以前,没有像明代这么长的安定时代。事实 ...

满清修改明代之前的数据干什么?

所以我让你算一算从洪武初到嘉靖末的增长率的呢,就算明代那些乱七八糟的事情在你看来都可以忽略不计,假设人口增长率一直保持不变,按这个增长率到万历末,能有五亿吗?

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-6 22:59

原帖由 贾芸 于 2010-11-6 22:37 发表

说我么???

你这样的推理没有用,并不合理,原因我在前一贴已经说了。应当以统计为标准,

从家庭结构上推导,为啥不合理?说出道理!

你的统计在哪里?

你给两户的数据就算是统计?

作者:

贾芸 时间: 2010-11-6 23:00

原帖由 中华不败吴俊善 于 2010-11-6 22:55 发表

人家明朝的粮食又不是不够吃,为什么要依赖大豆和土豆呢?

你们满人一直强调这个问题。好像是明朝让老百姓饿肚子了。

如果按你们的说法(满清修史的数据),土地10亿多亩,亩产174公斤,一个人平均65 ...

你的数据,十亿亩和亩产174公斤是从哪里来的???我很好奇。

作者:

XM8 时间: 2010-11-6 23:01

原帖由 贾芸 于 2010-11-6 22:56 发表

你们的大本营在哪里??貌似我收藏的汉网已经打不开了。我很好奇你们天天都在看什么资料。更郁闷的是你们热衷于推理,而且不想这种推理是否适合于古代。

就算按你们这个推理来说,宋明两个的农作物产品有明 ...

南宋绍兴五年估计有户一千万,此后一直没有达到过1300万户(指在籍户口),南宋人口的长期停滞不前这种现象当然LZ是看不到的

[ 本帖最后由 XM8 于 2010-11-6 23:06 编辑 ]

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-6 23:02

原帖由 贾芸 于 2010-11-6 22:56 发表

你们的大本营在哪里??貌似我收藏的汉网已经打不开了。我很好奇你们天天都在看什么资料。更郁闷的是你们热衷于推理,而且不想这种推理是否适合于古代。

就算按你们这个推理来说,宋明两个的农作物产品有明 ...

满清修四库全书,就是为了掩盖大屠杀,作假当然要全面作,很多数据都要篡改。

不能光有所谓数据,还必须符合逻辑。

作者:

XM8 时间: 2010-11-6 23:03

原帖由 贾芸 于 2010-11-6 23:00 发表

你的数据,十亿亩和亩产174公斤是从哪里来的???我很好奇。

十亿亩是有这个记载的,不过因为太不靠普,所以一般讨论时不会采用而已.

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-6 23:04

原帖由 贾芸 于 2010-11-6 23:00 发表

你的数据,十亿亩和亩产174公斤是从哪里来的???我很好奇。

我的表都给出来了,你怎么装看不到?

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-6 23:08

你那个四处引用的“《明神宗实录》第379卷载:1602年,丁户数为5631万,熟土地为10亿零590万亩,人均耕地为18.8亩,还有一亿亩在开垦中的土地”云云。也给你查到原文了:“是岁户口田赋之数户共一千三万二百四十一户口男妇共五千六百三十万五千五十口半官民田土共一千一百六十一万八千九百四十八顷八十一亩有奇。”

共一千一百六十一万八千九百四十八顷八十一亩有奇。

[ 本帖最后由 中华不败吴俊善 于 2010-11-6 23:10 编辑 ]

作者:

贾芸 时间: 2010-11-6 23:12

原帖由 中华不败吴俊善 于 2010-11-6 23:02 发表

满清修四库全书,就是为了掩盖大屠杀,作假当然要全面作,很多数据都要篡改。

不能光有所谓数据,还必须符合逻辑。

大杀器呀。清代篡改了数据,所以不可信,那什么可信,你们的推理可信。明代人口特能生,一丁比九口。那其它朝代呢,你纵向比较下,只怕中国从唐代人口都两亿了。

我引的数据是中国人口史中分析了各地的地方志上的数据。各地地方志不可能整齐化一的把人口数据全部缩小二分之一吧,即使缩小二分之一。户口之比,不可能也篡改吧。这种常数性的数据,不管明清、还唐宋,差别都应该不大的。而我们争论的焦点恰恰在是户口之比,丁口之比上。对于丁数五千六百万的争论貌似不大。

另外:貌似目前中国的耕是是二十多亿,明代十亿,新中国除了东北、新疆大量的开垦外,看来内地各省把能开垦的山坡大概也都开了,水土流失能不严重么,真牛B。这题外话!

[ 本帖最后由 贾芸 于 2010-11-6 23:14 编辑 ]

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-6 23:13

【共一千一百六十一万八千九百四十八顷八十一亩有奇。】这是连生土地都算上了,共11亿6千多万亩土地。

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-6 23:23

【大杀器呀。清代篡改了数据,所以不可信,那什么可信,你们的推理可信。明代人口特能生,一丁比九口。那其它朝代呢,你纵向比较下,只怕中国从唐代人口都两亿了。】

为什么?唐代的丁是多少?

明代的丁到了六——七——八千万,人口伍亿,一丁是多少?

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-6 23:27

【我引的数据是中国人口史中分析了各地的地方志上的数据。各地地方志不可能整齐化一的把人口数据全部缩小二分之一吧,即使缩小二分之一。户口之比,不可能也篡改吧。这种常数性的数据,不管明清、还唐宋,差别都应该不大的。而我们争论的焦点恰恰在是户口之比,丁口之比上。对于丁数五千六百万的争论貌似不大。】

按曾德昭的数据,应是5800多万,这是万历年间的统计数。到明末1644年呢?几十年,丁数就不发展了?如果再发展一千多万,达到了七千万,一丁七口就到了伍亿。

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-6 23:32

文摘

第一章 户口调查统计制度

第一节 户口调查统计的诸系统

南宁的户口统计制度,大致沿袭北宋的一套而少有的变革。主要有如下几个系统:

一、丁籍

在宋代的各户口统计系统中,以丁籍建立最早。北宋乾德元年(963)十月,太祖下诏:“诏诸州版簿、户帖、户钞,委本州判官、录事掌之,旧无者创造。始令诸州岁所奏户账,其丁口,男夫二十为丁,六十为老,女口不须通勘。”按宋以前诸朝都有自己的户口统计制度,北宋初的制度未必都是自己独创,但此条记载却可以视作宋代布置进行本朝历史上第一次大范围的户口调查,户口调查时必须要有相应的籍账,诏令所提到的“诸州版簿”,应是户口统计时的籍账,而诸州岁所奏的“户账”,则是自州上报到朝廷的户口数字。所谓的“岁奏”,自然是一年一报。查宋代户口统计诸系统中,只有丁账、税账是每年上报户部(详本章表1—1和相关各节),但税账建立较晚,而且主要统计对象是赋税数量而不是丁口,只有丁账的内容和户账相同。因此,户账就是丁账。按照戴建国的研究,在宋代“籍”、“账”是不同类型的文书,即以丁口的统计文书而言,丁籍专指用于征役催税的簿籍,又称丁簿,为基层登录每家每户原始材料的文书,保存在州县,作为催科征税的具有法律意义的文书;将丁籍中的丁数统计出来,上报朝廷的统计文书,则称为丁账。

在宋代的户口调查统计系统中,以丁籍使用时间最长,也最为重要。

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-6 23:42

20岁以下的人肯定多,他们要靠孩子养老,多养孩子,将来有依靠,绝不会是现在的计划生育。能养多少就养多少。我想那时的人家,不乏七八个、八九个、十来个孩子的人。依靠孩子养老的年代,一对夫妻生七八个孩子还算多吗?

作者:

贾芸 时间: 2010-11-7 00:00

原帖由 中华不败吴俊善 于 2010-11-6 23:42 发表

20岁以下的人肯定多,他们要靠孩子养老,多养孩子,将来有依靠,绝不会是现在的计划生育。能养多少就养多少。我想那时的人家,不乏七八个、八九个、十来个孩子的人。依靠孩子养老的年代,一对夫妻生七八个孩子还 ...

说来说去,你都是在推测,而没有实例证据,也没有一个演算,反证。

你可以找数据推算下,按你的户丁比,宋代有多少人。

你抄了一个宋的的关于丁籍的一段话。那请问,你那本书上说的某年,宋代丁数多少???乘以九,又是多少人????

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-7 00:04

就算是平均"每丁户五点六人",洪武年900多万丁户,发展到万历年间,5800多万,翻了六倍。从万历年间到崇祯末年,增长50%,就是2900万丁户。增长25%,就是1450万丁户。这就达到了70300万丁户了。这样算下来,也是四亿多人。

作者:

贾芸 时间: 2010-11-7 00:06

原帖由 中华不败吴俊善 于 2010-11-6 23:27 发表

【我引的数据是中国人口史中分析了各地的地方志上的数据。各地地方志不可能整齐化一的把人口数据全部缩小二分之一吧,即使缩小二分之一。户口之比,不可能也篡改吧。这种常数性的数据,不管明清、还唐宋,差别都 ...

那位曾德昭的书我没读过,既然红狐狸有一本,想必书也不会太差,我问下你,他为何在书里引用 万历年前的数据,有没有说万历年间是明代人口的最高值,之后开始走下坡路。中国人口史上是这么论断的!

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-7 00:20

原帖由 贾芸 于 2010-11-7 00:06 发表

那位曾德昭的书我没读过,既然红狐狸有一本,想必书也不会太差,我问下你,他为何在书里引用 万历年前的数据,有没有说万历年间是明代人口的最高值,之后开始走下坡路。中国人口史上是这么论断的!

张居正搞一条鞭法之后,好像没有做过大面积的人口普查。你有这方面的资料?如果有,就用你的。

【有没有说万历年间是明代人口的最高值,之后开始走下坡路。中国人口史上是这么论断的!】什么道理呢?说出个道理,符合逻辑,才能让人信服。

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-7 00:31

满清人口大发展,人口发展到四亿多。而且有战乱和大屠杀。明带没有大的战乱,人口不发展。这在道理上说不过去。

明代除了土木堡之战,南方的倭寇,内地没有什么大的战争。土木堡,没有伤及到百姓。倭寇伤及到百姓,但数量有限。

满清一开就大屠杀,中间有三藩之乱,有太平天国,有回民杀汉人之乱,有捻军之乱。太平天国就死人近两亿,人口剩下,最后到满清末年,不足50年的时间,又发展到四亿多人,增加3分之1。

明朝又不缺吃,有没有大的战争,人口为啥不发展?这在逻辑上说不过去啊!研究历史也要讲逻辑啊!

作者:

黄巾军 时间: 2010-11-7 00:32

我坐看楼主唱戏。听说楼主宣判了很多人为满族,包括我在内。

哥笑而不语~

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-7 00:35

这个帖子占时间太多,无法说服对方。但是对手在道理上站不住脚。

我在明处,很多人在暗处,如果不诚实,这种辩论无意义了。

下了!

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-7 00:37

原帖由

黄巾军 于 2010-11-7 00:32 发表

我坐看楼主唱戏。听说楼主宣判了很多人为满族,包括我在内。

哥笑而不语~

你们为啥不诚实的公布一下自己的身份呢?

作者:

贾芸 时间: 2010-11-7 00:39

我对你无语了。

首先吧,那个900多万丁户是从哪里来的数据???5800多万丁应该是学者根据当时情况估的数据,比历史记载要高。知道不。那么这个什么六倍翻,只怕相当可疑了。

再一个,我说的是户口比1:5.6,丁口比,就会大很多,可能只有1:4的样子。所以就算有70300万丁,也不会有四亿人口的。

关键就是于这五千八百万丁之后,人口再增加了没?

99楼,红狐狸说“他的书只有一本《大中国志》,就在我手边,记述年代大约是万历、天启、崇祯三朝。”也就是说,这位曾先生说的五千八百万,就是明末的人口,你明白不。除非红狐狸说的有错。

至于 为何是万历年间人口值是高峰。因为万历有三大征,可能引起的死亡还不多,但国力不如从前,旱灾开始,苛税也开始了。崇祯元年高迎祥就起义了,而起义之前,明朝已经旱了很久,已经穷了很久了,这样人口自然有会下降的,明白不。

你再这样相当然的六倍。百分之二十五的,那我们就没什么好谈了的,请你列数据前说明数据来源,否则真不奉陪了。

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-7 00:54

【首先吧,那个900多万丁户是从哪里来的数据???5800多万丁应该是学者根据当时情况估的数据,比历史记载要高。知道不。那么这个什么六倍翻,只怕相当可疑了。】更正为1100万丁。1100万,乘以5.6就是61600万,这该行了吧!其实有很多数据显示,明初的人口为5300多万,这就是900多万丁的来历。

【再一个,我说的是户口比1:5.6,丁口比,就会大很多,可能只有1:4的样子。所以就算有70300万丁,也不会有四亿人口的。】你要说为什么,不能连个道理都不说吧?为啥是1:4?

【关键就是于这五千八百万丁之后,人口再增加了没?

99楼,红狐狸说“他的书只有一本《大中国志》,就在我手边,记述年代大约是万历、天启、崇祯三朝。”也就是说,这位曾先生说的五千八百万,就是明末的人口,你明白不。除非红狐狸说的有错。】——你能拿出资料说明,曾德昭用的不是张居正年间统计的资料也行啊!我等着你的资料,行吗?

[ 本帖最后由 中华不败吴俊善 于 2010-11-7 07:56 编辑 ]

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-7 01:05

【至于 为何是万历年间人口值是高峰。因为万历有三大征,可能引起的死亡还不多,但国力不如从前,旱灾开始,苛税也开始了。崇祯元年高迎祥就起义了,而起义之前,明朝已经旱了很久,已经穷了很久了,这样人口自然有会下降的,明白不。

你再这样相当然的六倍。百分之二十五的,那我们就没什么好谈了的,请你列数据前说明数据来源,否则真不奉陪了。】三大征能死多少人?就是死些当兵的。

灾荒只是在陕西、山西、河南一代,不是全国性的。起义能死多少人?官军又不怎么杀他们。他们一看被困死了,就赶快投降,受招安,保证要不了命。你以为和满清一样,斩草除根?崇祯说了:“寇亦吾子也”只要放下武器就行了。

至于你说苛捐,那是满人造的谣。一共才收了多少银子?就说你说的两亿人。最多的一年才收了2300万两,一个人不足一钱银子。现在得到一钱银子5元钱,能买一斤鸡蛋。

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-7 01:11

你就不能解释,为啥满清大屠杀,苛捐咋税那么重,贪官污吏到处是,满人圈地。人口为啥增到四亿多?

明朝没有上述任何弊病,人口近三百年,人口为啥不增长?

什么土豆没有救明王朝人的命,满清人得了土豆的救了,那是扯淡!人家明朝又不缺吃的,按满清的数据,人均粮食达6520斤,为啥人口不增长?再增十倍的人,也饿不着肚子,还靠什么土豆增长人口?

土豆救人这个观点相识强奸犯一样,非要硬加上。

[ 本帖最后由 中华不败吴俊善 于 2010-11-7 01:13 编辑 ]

作者:

贾芸 时间: 2010-11-7 10:28

你再这样胡天海地的扯,那真是没办法了。

做为一个汉服宣传者,我只能声称自己不是什么鸟蝗旱了1

作者:

崔浩 时间: 2010-11-7 11:44

P民多少已经没有什么意义了,不知道还关心那些儿腐朽的东西有毛用。

作者:

三种不同的红色 时间: 2010-11-7 20:48

这帖果然很欢乐。

这帖果然很欢乐。

作者:

3_141592653589 时间: 2010-11-10 00:29

对史实不甚了解,只想对楼主的分析方法说两句(最近大学里老做物理实验,对这个比较感兴趣):

1.楼主开始用理想模型——人口均匀增长来估算明末人口,当发现理想模型与历史数据不符时,楼主的结论居然是历史数据被篡改! 这个.....就算你再怎么对清朝不满,也请想想,在那个年代,把官方、以及地方的所有数据篡改,而且改的天衣无缝(这点最难,当年可没有什么统计学,如果乱改的话,到现今很容易被看出来),这个难度不是一般的大啊

这个.....就算你再怎么对清朝不满,也请想想,在那个年代,把官方、以及地方的所有数据篡改,而且改的天衣无缝(这点最难,当年可没有什么统计学,如果乱改的话,到现今很容易被看出来),这个难度不是一般的大啊

2.从实证科学的角度看,我更倾向于借助实际数据来修正理想模型。这一点前面的大大们说的很清楚了,整个明朝人口均匀增长这个实在是太理想化了。

3.关于一丁折合多少人的这个比值,楼主处理的太粗糙。拍脑门子一想就出溜到六七人、甚至到九人去了,这个数有两三人的偏差,到人口那就是一两亿了,毕竟这个数要乘以5000多万呢。结合之前贾芸给出的一户5.6人,可见一丁也就折合5.5人(按绝大多数都是一户一丁算,此数应该只高不低),所以怎么样明朝也就顶天3亿人,5亿实在是太夸张了。

PS:忽然想到大跃进,钢产量、水稻亩产当年也许就是这么上去的....

作者:

林冲 时间: 2010-11-10 10:15

楼上四个不厚道呀。人家都被混乱了还鞭尸。

作者:

shicanhui 时间: 2010-11-19 14:41

人口增长和什么有关,什么粮食能养活人以及那时候的历史我不是很清楚。

但我感觉大屠杀对于我们中国这样一个国家人口的变化影响很小,日本侵略中国期间屠杀中国人难道不厉害么?但直接杀死的人影响很小,由于连年战争引起的经济萧条才是对人口数量有影响的。

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-19 15:11

原帖由 shicanhui 于 2010-11-19 14:41 发表

人口增长和什么有关,什么粮食能养活人以及那时候的历史我不是很清楚。

但我感觉大屠杀对于我们中国这样一个国家人口的变化影响很小,日本侵略中国期间屠杀中国人难道不厉害么?但直接杀死的人影响很小,由于连 ...

中国官方数据,抗日战争中,中国死亡1200——1800万人,这和屠杀4亿人差的多。

现在如果屠杀13亿人,剩下几千万人,中国将是是个什么样?明朝末年的大屠杀和今天屠杀13亿中国人,剩下5000万人差不多少。

作者:

杨少凡 时间: 2010-11-20 20:22

原帖由

黄巾军 于 2010-11-7 00:32 发表

我坐看楼主唱戏。听说楼主宣判了很多人为满族,包括我在内。

哥笑而不语~

》》》这是明末党争的拿手好戏呀。

》》》面折廷争的时候,没必要费力气列论据,找数字,寻史实,直接宣布对手是“小人”,他所说的一切都不可相信,应该被打倒,然后自己就可以不战而胜了。

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-20 21:09

原帖由

杨少凡 于 2010-11-20 20:22 发表

》》》这是明末党争的拿手好戏呀。

》》》面折廷争的时候,没必要费力气列论据,找数字,寻史实,直接宣布对手是“小人”,他所说的一切都不可相信,应该被打倒,然后自己就可以不战而胜了。

其实大家都亮个真实身份最好。我是汉族,吴俊善,兰州的,网名中华不败。

作者:

孔方 时间: 2010-11-20 23:39

花了点时间把5页看完了,关于一丁折多少人说一下。

首先按楼主算法,一丁计有一夫、一妇、父母、子女若干,约合七人。但是楼主想过没,这九人里只有一丁?前面楼主也说了,二十为丁。六十为老。那按楼主的算法,那这一夫成丁(二十岁)的时候,他父亲必须已经过了六十岁。父子两代的年龄跨度就达到四十岁,作为个例是可能的,但作为通例则不具备合理性。

其次,古时候没有计划生育,一家几个子女很正常。那么分家之后父母却不会增加,因此每一丁就得算上父母这两口人是不可能的,除非他们再去领养一对父母。

最后,楼主也提到了夭折的问题,以说明古时一家生上十个孩子是可能的。但是在计算人口时楼主却没有考虑夭折的问题。十个小孩既然有夭折的可能存在,那么就不能完全按照十个人口计入数据。

因为上述的问题,用一丁的构成来想当然的换算成人口自然是行不通的。

[ 本帖最后由 孔方 于 2010-11-20 23:48 编辑 ]

作者:

恨地无环 时间: 2010-11-21 00:28 标题: 回复 #140 中华不败吴俊善 的帖子

http://www.xycq.net/forum/thread-218463-1-1.html

这是您老的帖子不?

[ 本帖最后由 恨地无环 于 2010-11-21 10:29 编辑 ]

作者:

阿巽 时间: 2010-11-21 00:33

原帖由 中华不败吴俊善 于 2010-11-20 21:09 发表

其实大家都亮个真实身份最好。我是汉族,吴俊善,兰州的,网名中华不败。

延陵堂?渤海堂?

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-21 12:43

原帖由 孔方 于 2010-11-20 23:39 发表

花了点时间把5页看完了,关于一丁折多少人说一下。

首先按楼主算法,一丁计有一夫、一妇、父母、子女若干,约合七人。但是楼主想过没,这九人里只有一丁?前面楼主也说了,二十为丁。六十为老。那按楼主的算 ...

一家随便生,生五六个,七八个的是很平常的事。如果一个老头50岁,上有父母,有妻子,2个儿子30岁,每个儿子又是六个孩子,这就是三丁,20口人,一丁六个人多一些。 如果两儿子子生八个孩子,就是三丁十六口人,一丁五人多一些。明代统计,一丁好像平均是5.6人。

一丁5.6人,就是5800多万丁,就是三亿多人。但是人口要增长,几十年增长一倍,就是六亿多人。增长50%就打到五亿多人了。

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-21 12:48

是有怎么啦?

我又不耍赖。有本事实实在在用真名姓和我辩论啊?

作者:

我本人间惆怅客 时间: 2010-11-21 13:06

貌似这和真名假名没什么关系吧。。。。。。

作者:

恨地无环 时间: 2010-11-21 13:13 标题: 回复 #145 中华不败吴俊善 的帖子

您出尔反尔的本事在下已经领教过了,甘拜下风。

昨天就说了,跟你算不上辩论,科普罢了。

后来拜读了您在其他论坛的帖子,觉得科普也是枉然啊。

作者:

中华不败吴俊善 时间: 2010-11-21 14:07

原帖由 恨地无环 于 2010-11-21 13:13 发表

您出尔反尔的本事在下已经领教过了,甘拜下风。

昨天就说了,跟你算不上辩论,科普罢了。

后来拜读了您在其他论坛的帖子,觉得科普也是枉然啊。

什么地方出尔反尔了?

| 欢迎光临 轩辕春秋文化论坛 (http://www.xycq.org.cn/forum/) |

Powered by Discuz! 5.0.0 |

LZ扯大谎不上税,就以为大明的屁民打庄稼不用上税了?

LZ扯大谎不上税,就以为大明的屁民打庄稼不用上税了?

哟,百度的权威性超过明史了啊。多次编辑确定,咋明清几岁成丁都没有?咋连标点符号都是中英混用的啊?完全不符合编校规范嚒。哦……原来是个网络字典。

哟,百度的权威性超过明史了啊。多次编辑确定,咋明清几岁成丁都没有?咋连标点符号都是中英混用的啊?完全不符合编校规范嚒。哦……原来是个网络字典。

您真强,您那个传染病控制学得,不穿越去明朝造福苍生真是可惜了。

您真强,您那个传染病控制学得,不穿越去明朝造福苍生真是可惜了。

您真强,您那个传染病控制学得,不穿越去明朝造福苍生真是可惜了。

您真强,您那个传染病控制学得,不穿越去明朝造福苍生真是可惜了。

这帖果然很欢乐。

这帖果然很欢乐。 这个.....就算你再怎么对清朝不满,也请想想,在那个年代,把官方、以及地方的所有数据篡改,而且改的天衣无缝(这点最难,当年可没有什么统计学,如果乱改的话,到现今很容易被看出来),这个难度不是一般的大啊

这个.....就算你再怎么对清朝不满,也请想想,在那个年代,把官方、以及地方的所有数据篡改,而且改的天衣无缝(这点最难,当年可没有什么统计学,如果乱改的话,到现今很容易被看出来),这个难度不是一般的大啊